在流量竞争白热化的当下,刷赞服务已成为部分账号快速获取数据标签的“捷径”,而“如何获取全网最低刷赞服务”的搜索热度持续攀升,折射出用户对性价比的极致追求。然而,穿透“最低价”的表象,其背后隐藏的服务逻辑、风险边界与价值悖论,远比价格标签复杂。要真正理解这一现象,需从服务链条的底层成本结构、价格陷阱的识别机制以及合规替代的价值重构三个维度展开分析。

全网最低刷赞服务的底层逻辑:流量洼地与成本转嫁的博弈

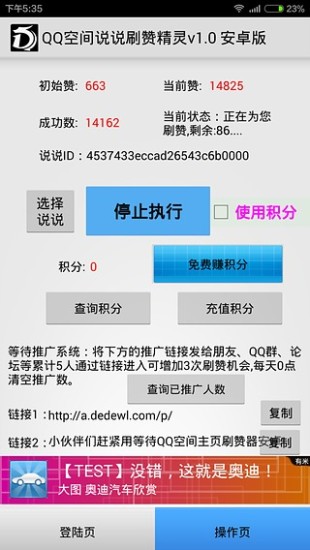

“最低刷赞服务”的价格优势,本质是技术工具、流量渠道与成本控制的综合结果。在技术层面,自动化脚本与AI模拟技术的迭代,使人工成本被大幅压缩——早期刷赞需真人手动操作,单价可达0.5元/赞,而如今通过“云手机集群+模拟器+行为算法”,单条点赞成本可压低至0.03元以下,甚至形成“千单0.1元”的极端低价案例。这种技术规模化效应,让服务商能在“量”上形成边际成本递减,从而支撑低价策略。

流量渠道的“灰色地带”则是另一重关键。部分服务商通过爬取未授权的用户数据,构建“僵尸账号矩阵”——这些账号多为长期未使用的沉睡账号,或通过批量注册的虚拟号,在平台检测系统中被归类为“低活跃用户”。此类账号的获取成本极低(批量注册号单价可低至0.1元/个),且平台对其点赞行为的检测阈值相对宽松,成为低价刷赞的“流量洼地”。此外,跨平台数据倒卖也形成隐形成本链条:某些服务商从A平台获取低价账号,用于B平台的刷单服务,通过差价进一步压缩成本。

值得注意的是,“最低价”往往伴随着成本转嫁。当服务商以0.01元/赞的价格接单时,其利润空间需通过“批量接单+快速交付”实现——通常采用“预充值+按量结算”模式,先收取用户全款,再通过自动化工具集中刷量,这种模式一旦资金链断裂,用户便面临“钱赞两空”的风险。因此,最低刷赞服务的价格优势本质是成本转嫁的产物,用户看似支付了最低价,实则承担了服务商的运营风险。

价格陷阱:最低价背后的隐性成本与风险识别

追求“全网最低刷赞服务”的用户,常陷入“低价=高性价比”的认知误区,却忽略了隐性成本与风险的叠加效应。从账号安全维度看,平台算法的检测能力已迭代至“行为指纹识别”阶段——通过分析点赞时间、设备ID、用户行为路径等维度,可精准识别异常流量。例如,某短视频平台2023年更新的“风控矩阵3.0”,能检测到“同一IP在10秒内为100个账号点赞”的批量操作,这类账号一旦被标记,轻则限流,重则永久封禁。而低价服务商为压缩成本,常共用服务器IP或使用劣质代理,导致账号被封的概率高达30%以上,远高于高价服务商(约5%)。

数据质量是另一重隐性成本。低价刷赞的互动数据往往缺乏“真实性标签”——平台在评估账号权重时,不仅看点赞量,更关注点赞用户的“画像匹配度”(如目标受众的地域、年龄、兴趣标签)。低价服务商提供的“泛流量”点赞,多为随机账号操作,与账号定位完全不匹配,这类数据不仅无法提升账号权重,反而可能被算法判定为“无效流量”,导致账号降权。例如,某美妆账号若收到大量男性用户的点赞,其“女性用户占比”标签会被稀释,反而影响精准推荐。

更深层的是法律合规风险。根据《网络安全法》第24条,任何个人和组织不得提供专门用于从事危害网络安全活动的程序、工具。刷赞服务本质是“流量造假”,若服务商通过非法手段获取用户数据(如爬取公民个人信息),可能涉嫌侵犯公民个人信息罪。2022年,某地警方曾破获一起“刷赞黑产链”,涉案服务商通过爬取10亿条用户数据构建僵尸矩阵,最终12名嫌疑人被刑事拘留。用户若长期与低价服务商合作,虽不直接构成犯罪,但可能面临“共同侵权”的连带责任。

合规替代方案:从“刷赞”到“真实互动”的价值重构

面对低价刷赞的陷阱,与其追问“如何获取全网最低刷赞服务”,不如转向“如何以合规方式实现流量增长的真实成本优化”。事实上,平台算法的底层逻辑始终是“优质内容优先”,而“真实互动”的成本虽高于刷赞,但其长期价值远非短期数据可比。

内容优化是降低“有效流量成本”的核心。通过分析平台爆款内容的“共性特征”(如黄金3秒钩子、情感共鸣点、信息密度),可提升内容的自然传播效率。例如,某知识类账号通过“痛点提问+数据支撑+解决方案”的内容结构,使单条视频的自然点赞率从3%提升至8%,相当于用0元成本获得了相当于刷赞服务26元/赞的“有效流量”(按行业均价0.3元/赞计算)。这种“内容驱动的流量增长”,虽前期需投入创作成本,但边际效应递减——优质内容可长期产生被动流量,远比刷赞的“一次性数据”更具价值。

用户运营是提升互动效率的另一路径。通过私域流量(如社群、公众号)的精细化运营,可构建高粘性用户池,实现“低成本高互动”。例如,某母婴账号通过建立“宝妈交流群”,定期发起“育儿经验分享”活动,群内用户的主动点赞率高达20%,且粉丝粘性显著提升——复购率较非群用户提升3倍。这种“社群化运营”的单人维护成本约为5元/月,但带来的互动价值远低于刷赞的“无效成本”。

平台官方工具也为合规流量增长提供了“低成本入口”。抖音的“巨量星图”允许创作者通过“任务广场”接商单,单条视频的点赞成本可控制在0.1-0.2元(远低于刷赞的0.3元市场价),且数据完全合规;微信的“视频号创作者激励计划”则根据自然播放量给予现金奖励,相当于用平台补贴降低流量成本。这些官方渠道虽无法实现“0.01元/赞”的极端低价,但其“真实流量+合规保障”的组合,本质是更高效的“成本优化”。

结语:最低价的本质是对价值的误判

“如何获取全网最低刷赞服务”的追问,本质是流量焦虑下的“速效药”思维。然而,当账号安全、数据质量与法律风险被纳入成本核算,最低刷赞服务的“性价比”便荡然无存。真正的“最低成本”,永远投入在真实价值创造——无论是优质内容的打磨、用户关系的维护,还是合规工具的运用,其带来的长期流量红利,远非短期刷赞数据可比。在流量监管趋严、算法智能升级的当下,放弃对“最低价”的执念,转向“真实互动”的价值深耕,才是账号可持续发展的唯一路径。