在流量竞争白热化的数字营销战场,“刷赞秒刷网站”以其“380万快速便宜的点赞服务”为诱饵,精准击中了内容创作者与营销者的流量焦虑。这类服务宣称可在数小时内完成百万级点赞投放,单价低至每千次不足十元,看似解决了“冷启动难、曝光不足”的痛点,实则暗藏技术陷阱、平台风险与价值悖论。要理解这一现象的本质,需从需求逻辑、技术实现、应用场景与风险代价四个维度展开深度剖析。

一、需求锚点:“380万点赞”背后的流量焦虑与价值幻觉

“380万”并非随意数字,而是基于平台算法逻辑的“爆款阈值”。在抖音、小红书、快手等平台,内容初始流量池的推荐权重与点赞量强相关——当一条视频/笔记在1小时内突破10万点赞,算法会判定为“高潜力内容”,推送至更大流量池;而380万点赞则足以覆盖全量用户,形成“刷屏级”曝光。这种“数据即权力”的机制,催生了“点赞=成功”的幻觉:企业认为380万点赞能快速建立品牌信任,KOL将其视为涨粉变现的敲门砖,甚至个人用户也相信“点赞多=内容好”。

“快速”与“便宜”则直击效率痛点。传统内容运营需通过持续输出优质内容、用户互动积累点赞,周期长达数周甚至数月;而刷赞服务将这一过程压缩至“秒级”,成本仅为真实营销的1/10。这种“时间换金钱”的置换,对急于求成的从业者极具诱惑,但也让他们陷入“虚假繁荣”的陷阱——没有真实互动支撑的点赞,无法转化为实际转化,反而可能因数据异常被平台识别。

二、技术拆解:“秒刷”如何实现?从自动化到黑产矩阵

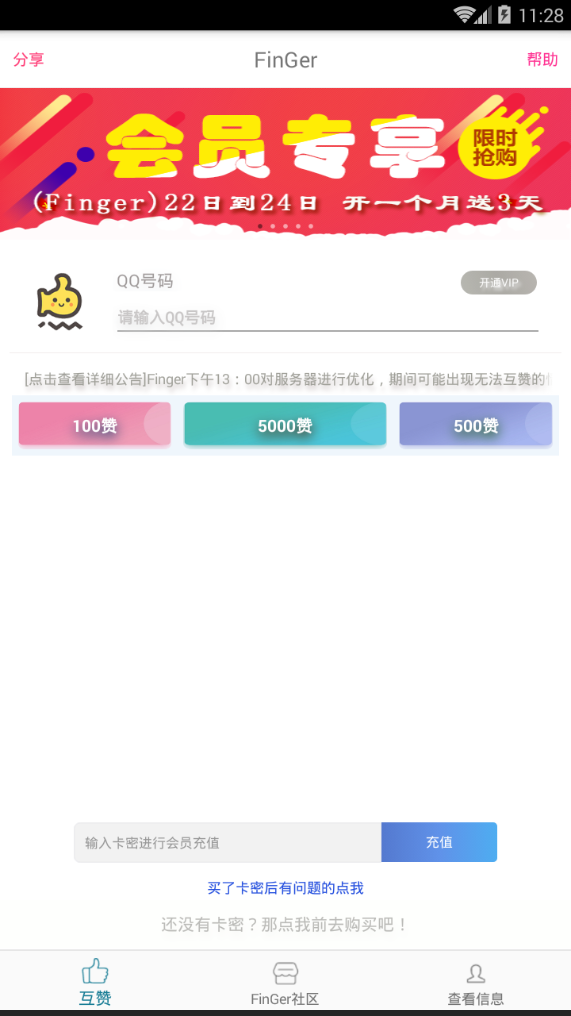

刷赞秒刷网站的“快速”能力,依赖一套成熟的黑产技术体系。其核心逻辑是通过“模拟真实用户行为+规避平台检测”,实现批量点赞的自动化投放。具体而言,分为三个技术层级:

底层账号矩阵:服务方通常控制数百万至千万级“僵尸账号”,这些账号通过批量注册、养号(模拟正常浏览、点赞、关注)积累一定权重,具备真实用户的基础特征。部分高端服务甚至会使用“真人养号矩阵”——雇佣兼职用户完成指定操作,使账号行为更接近真实人。

中间层技术工具:通过自动化脚本(如Python+Selenium)模拟用户操作轨迹,包括滑动页面、点击点赞按钮、停留时长等,配合IP代理池(动态更换IP地址)与设备指纹伪装(模拟不同手机型号、系统版本),避免被平台风控系统识别为“异常流量”。部分技术领先的服务方甚至会接入平台API接口,利用漏洞实现“无痕点赞”。

流量调度系统:当用户下单“380万点赞”后,系统会根据目标内容的发布时间、平台流量峰值,将点赞任务拆解至数万账号,分批次、分时段投放(如每分钟投放1万次,持续38分钟),形成“自然增长”的假象。这种“脉冲式”投放,既能快速达成目标,又能避免单次流量过大触发警报。

三、应用场景:谁在为“380万点赞”买单?

刷赞服务的用户画像远比想象中多元,覆盖从个人到企业的全链条需求:

电商卖家:新品上架前通过刷赞打造“爆款假象”,吸引消费者跟风购买。某服装店主曾透露,其一款连衣裙通过“380万点赞+50万评论”的套餐,月销量从500单飙升至5000单,但后续因差评集中、退货率飙升,最终被平台处罚。

内容创作者:中小博主为达到平台“开通带货权限”的门槛(如小红书笔记点赞量需达1万),选择小额刷赞“达标”。但部分创作者发现,刷赞账号的粉丝多为“僵尸粉”,互动率极低,反而影响后续内容推荐。

企业营销:部分品牌在推广新品时,将刷赞作为“营销组合拳”的一环,配合KOL投放形成“热点效应”。例如某饮料品牌曾通过“380万点赞+热搜话题”的组合,使新品上市首日搜索量增长200倍,但后续被曝出“数据造假”,品牌口碑受损。

灰色产业:更有甚者,将刷赞作为“流量洗钱”工具——通过虚假数据抬高项目估值,吸引投资;或利用刷赞平台刷量,再向“数据监测机构”出售虚假报告,形成黑色产业链。

四、风险代价:当“380万点赞”变成“380万定时炸弹”

尽管刷赞服务承诺“100%安全”“永久不掉赞”,但背后隐藏的风险远超收益:

平台封禁风险:各大平台已建立完善的风控系统,抖音的“清朗计划”、小红书的“虚假数据打击专项”等,均将刷赞列为重点整治对象。一旦被识别,轻则内容删除、点赞清零,重则账号永久封禁,前期投入付诸东流。

法律合规风险:根据《反不正当竞争法》,通过虚假交易、组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传,属于不正当竞争行为。2023年,某MCN机构因组织网红刷赞被市场监管部门罚款200万元,相关负责人被列入经营异常名单。

数据信任危机:用户对“点赞量”的敏感度日益提高。当一条内容点赞量远超评论、转发量时,理性用户会立刻识别“数据造假”,导致品牌信任崩塌。某美妆品牌曾因“380万点赞仅对应200条评论”的异常数据,被网友嘲讽“数学是体育老师教的”,最终不得不公开道歉。

价值透支陷阱:长期依赖刷赞的创作者,会陷入“数据依赖症”——忽视内容质量,沉迷于“买量维持曝光”,最终失去真实用户基础。正如一位资深运营所言:“刷赞能带来一时的虚荣,却换不来长久的生存。”

五、理性破局:告别“点赞崇拜”,回归内容本质

“380万快速便宜的点赞服务”的盛行,本质是流量经济下“数据至上”思维的畸形产物。但平台算法的迭代速度远超黑产技术——从“点赞量优先”到“互动率、完播率、转发率多维度权重”,再到“AI识别虚假行为”,平台正在用技术手段让“刷赞”逐渐失效。

对真正的内容创作者而言,与其在虚假数据的泡沫中沉浮,不如深耕内容价值:通过精准定位用户需求、打磨优质内容、建立真实互动,用“慢而稳”的方式积累忠实粉丝。毕竟,能带来实际转化的,从来不是冰冷的点赞数,而是那些被你打动、愿意为你停留、付费的用户。

当“380万点赞”的数字光环褪去,留下的或许是账号的废墟与用户的质疑。在内容为王的时代,唯有真实,才能穿越周期。