在社交媒体深度渗透日常生活的当下,QQ空间作为国内最早的社交平台之一,其“赞数”不仅是内容热度的直观体现,更成为用户社交价值、影响力乃至商业变现能力的重要指标。随之衍生的“如何通过网站刷QQ空间赞数”问题,始终活跃在部分用户的需求列表中,其背后折射的不仅是技术实现的可能性,更值得探讨的是社交生态的价值导向与行为边界。要真正理解这一问题,需从技术逻辑、价值本质、风险代价三个维度展开深度剖析。

一、刷赞网站的技术逻辑:从“模拟互动”到“流量造假”

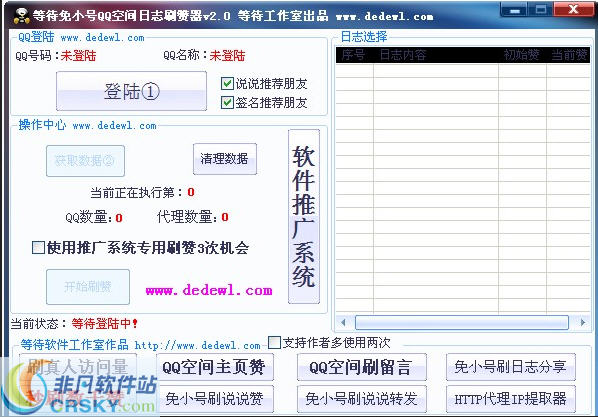

所谓“通过网站刷QQ空间赞数”,本质上是通过第三方工具或平台,绕过QQ空间的自然互动机制,人为增加内容的点赞数量。其技术实现路径主要分为两类:一类是自动化脚本工具,通过模拟用户登录、浏览、点赞等操作,利用QQ空间的开放接口(或破解的接口)批量执行点赞指令;另一类是人工众包平台,组织“点赞员”通过真实账号为指定内容点赞,这类平台通常以“任务悬赏”模式运营,用户发布需求(如“为这条说说刷1000赞”),平台匹配兼职人员完成操作。

从技术细节看,自动化脚本工具的核心在于“行为模拟”。早期脚本通过固定IP、固定设备指纹批量操作,易被QQ空间的反作弊系统识别;为规避检测,部分工具开始采用“动态IP池+设备指纹轮换”技术,模拟不同地域、不同设备的用户行为,甚至结合“浏览停留时长”“随机互动间隔”等细节,试图让点赞行为更接近真实用户。而人工众包平台则依赖“真实账号矩阵”,通过收购或发展大量低活跃度账号,构建“点赞资源库”,这类账号因具备真实的社交关系链,其点赞行为在初期更难被平台判定为异常。

值得注意的是,无论是脚本还是人工刷赞,其底层逻辑都是对社交互动价值的“量化造假”。点赞的本质是用户对内容的即时反馈,是情感认同或信息筛选的结果,而刷赞则将这一行为剥离了情感内核,异化为纯粹的数字游戏。这种“技术赋能”的造假,虽然在短期内能制造虚假热度,却与社交平台“连接真实用户”的初衷背道而驰。

二、刷赞的价值悖论:短期虚荣与长期透支

用户寻求“如何通过网站刷QQ空间赞数”的答案,往往源于对“社交价值量化”的片面追求。在部分用户认知中,高赞数代表着内容受欢迎、自身有影响力,甚至能带来商业合作机会——例如,商家在选择“推广达人”时,可能会优先参考其历史内容的平均赞数。这种需求催生了刷赞的“灰色市场”,各类刷赞网站打着“快速涨粉”“提升曝光”的旗号,吸引用户付费。

然而,这种“虚假繁荣”的价值极其脆弱。首先,赞数的“含金量”正在被平台算法稀释。如今的QQ空间、微信等社交平台,早已单纯以赞数排序,而是通过“互动质量”(如评论转发率、完读率)、用户关系权重、内容原创性等多维度指标,综合判断内容的推荐价值。一条通过刷赞获得1万赞的说说,若评论数寥寥无几,反而会被算法判定为“低质量内容”,降低后续曝光——这便是“刷赞悖论”:用虚假数据换取的短暂曝光,最终会因缺乏真实互动而“反噬”传播效果。

其次,刷赞对个人社交信用的损害是隐性却深远的。社交关系的本质是“信任”,当用户发现某位好友的内容长期依赖刷赞维持热度,其“内容创作者”的公信力会大打折扣。更关键的是,部分刷赞网站会要求用户提供QQ账号密码,或诱导用户安装“外挂插件”,这不仅存在账号被盗、隐私泄露的风险,还可能因违反《腾讯软件许可协议》被限流、封号,导致长期积累的社交资产(如好友关系、内容库)付诸东流。

三、平台反作弊的“攻防战”:从“封号”到“算法识别”

面对愈演愈烈的刷赞现象,QQ空间的运营方腾讯始终在加强反作弊机制。早期的反作弊主要依赖“规则过滤”,例如检测短时间内异常增多的点赞行为(如1分钟内同一IP为100条内容点赞)、无真实好友关系的“僵尸赞”等,一旦触发规则,直接删除虚假赞数并警告账号。但随着刷赞技术的升级,腾讯逐渐引入AI算法模型,通过用户行为序列分析、社交关系图谱构建、设备指纹识别等技术,精准识别“非自然互动”。

例如,AI算法可以分析用户的“点赞习惯”:真实用户的点赞通常集中在特定时间段(如下午休息、晚间),且点赞对象多为好友的动态、感兴趣的话题;而刷赞行为的点赞时间分布均匀,内容类型杂乱(如大量点赞陌生人的广告说说)。此外,算法还会结合“账号活跃度”——长期低活跃度的账号突然密集点赞,会被判定为“异常账号”,其产生的赞数直接标记为“无效数据”。

这种“技术对抗”的结果,使得刷赞的“性价比”越来越低。一方面,高精度识别导致刷赞成功率大幅下降,用户付费后可能无法获得预期的赞数,甚至面临账号风险;另一方面,平台对“虚假流量”的打击已从“事后封号”延伸至“事前拦截”,例如对疑似刷赞的账号限制部分功能(如无法发布新动态、无法添加好友),让刷赞的“门槛”和“代价”同步提升。

四、回归本质:社交价值的“真实”内核

探讨“如何通过网站刷QQ空间赞数”,最终需要回归一个核心问题:我们为什么需要赞数?在社交场景中,赞数本质上是“连接”的副产品——当内容引发共鸣、有价值或有趣味时,用户会自发点赞,这种“自然互动”才是社交平台活力的源泉。试图通过技术手段“制造”赞数,无异于缘木求鱼:数字可以造假,但真实的情感连接无法伪造。

对普通用户而言,与其追求虚假的“赞数KPI”,不如将精力放在内容创作本身:分享真实的生活体验、输出有观点的文字、提供有用的信息,这些才是吸引真实关注、建立长期社交关系的根本。对平台而言,持续优化算法、打击虚假流量,维护“真实、健康、有价值”的社交生态,才能留住用户、实现可持续发展。

当数字的狂欢散场,真正沉淀下来的,永远是那些能引发共鸣的真实内容与真诚互动——这或许是所有社交平台用户,都应铭记的底层逻辑。