在日常使用中,用户常面临“呱赞”与“刷乐”的选择——前者指向真实、有温度的互动反馈,后者则是追求即时快感的机械式操作。这两种行为模式看似同属“用户参与”,却在底层逻辑、价值输出和长期影响上存在本质差异。对用户而言,“呱赞”构建的是深度连接的价值网络,而“刷乐”则可能陷入短暂刺激的注意力陷阱。从数字生活的本质出发,探讨两者的优劣,实则是对“如何让日常使用更具意义”的深层追问。

一、概念辨析:“呱赞”与“刷乐”的本质差异

“呱赞”并非简单的“点赞”或“好评”,它强调基于真实体验的情感共鸣与价值认可。例如,用户在电商平台认真撰写详细评价,指出产品的优缺点并附上使用场景图;或在社交平台对朋友的动态进行针对性评论,而非仅用“赞”敷衍。这种互动的核心是“真诚”——用户投入时间与思考,输出对他人有价值的信息,同时获得情感反馈与归属感。

而“刷乐”则更接近“无目的消遣”,用户通过快速、重复的操作获取即时快感,如短视频平台的无限滑动、点赞海量低质内容、或为追求“数据好看”而进行虚假互动。其本质是“刺激-反馈”的短期循环:平台算法通过精准推送满足用户的猎奇心理,用户则在“刷”的过程中获得多巴胺分泌,却往往忽略内容质量与自身真实需求。

两者的根本区别在于“价值导向”:“呱赞”以“输出价值”为核心,互动结果能沉淀为可积累的社交资产或实用信息;“刷乐”则以“消耗时间”为目的,互动过程如同“数字快餐”,满足当下却难以留下长期印记。

二、价值对比:“呱赞”构建连接,“刷乐”制造泡沫

从用户价值维度看,“呱赞”的长期收益远超“刷乐”。以电商平台为例,一条包含使用细节、避坑建议的“呱赞”式评价,能为其他用户提供决策参考,形成“用户-平台-商家”的价值闭环。用户在帮助他人的同时,也能通过优质评价获得平台的“信誉分”奖励,甚至被官方收录为“优质达人”,这种“利他即利己”的机制,让每一次“呱赞”都成为个人数字身份的增值。

反观“刷乐”,看似“轻松愉快”,实则暗藏隐性成本。例如,部分用户为追求“点赞数”,在社交平台发布低质内容或进行“互赞刷量”,短期内可能获得虚荣心满足,却因内容缺乏真实价值而被算法边缘化,长期反而削弱个人影响力。更值得注意的是,“刷乐”过度消耗用户的注意力资源:当大脑习惯于“15秒短视频”的快速刺激,对深度内容的耐心会逐渐降低,最终陷入“浅层认知”的恶性循环——这正是数字时代“注意力贫困”的根源。

“呱赞”是“深度参与”的体现,“刷乐”则是“被动消费”的产物。前者让用户成为数字生态的“共建者”,后者则沦为算法的“流量工具”。

三、场景适配:不同需求下的理性选择

尽管“呱赞”的价值更突出,但“刷乐”并非全无意义,关键在于是否与用户需求匹配。在“放松解压”场景下,适度“刷乐”能帮助用户缓解压力,如通勤时刷几个搞笑短视频,或睡前浏览轻松的图文内容,这种“无目的使用”属于健康的情绪调节。

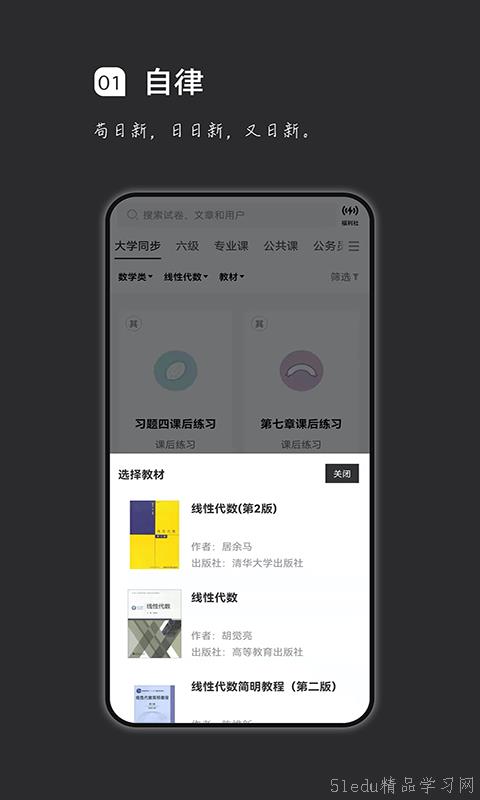

然而,当目标是“信息获取”“技能提升”或“社交维护”时,“呱赞”则是更优解。例如,学习类平台中,用户对课程的“呱赞式评论”(如“第3节案例对新手特别友好”),既能帮助平台优化内容,也能为其他学习者提供精准参考;职场社交中,针对行业动态的深度“呱赞”(附上个人见解与数据支撑),能拓展人脉资源,塑造专业形象。

问题在于,多数用户在“刷乐”时容易陷入“无意识沉溺”:原本计划“刷10分钟放松”,却因算法推荐耗时2小时,最终既未获得有效信息,也未能真正放松。这种“时间黑洞”正是“刷乐”被诟病的主因——它模糊了“使用工具”与“被工具控制”的边界。

四、趋势反思:从“流量狂欢”到“价值回归”

随着数字用户群体的成熟,平台与用户对“呱赞”与“刷乐”的认知正在发生转变。一方面,主流平台开始优化算法逻辑,减少低质内容的流量倾斜,例如短视频平台推出“知识区”分类,图文平台强化“深度内容”推荐机制,引导用户从“刷乐”向“呱赞”过渡;另一方面,用户对“虚假互动”的容忍度降低,更倾向于为“有用、有温度”的内容付费或主动分享。

这种趋势背后,是数字生活本质的回归:技术终究是为人服务的,用户的日常使用不应被“数据指标”绑架,而应围绕“真实需求”展开。“呱赞”的价值,正在于它让数字互动重新回归“人本主义”——每一句真诚的评价、每一次有意义的反馈,都在构建更健康的社交生态。

五、平衡之道:做“清醒的使用者”

对用户而言,“呱赞”与“刷乐”的选择并非非黑即白,关键在于建立“主动使用”的意识:明确使用场景与目标,在需要放松时适度“刷乐”,在追求价值时主动“呱赞”;同时,警惕“算法陷阱”,通过设置使用时长、关注优质创作者等方式,减少被动“刷乐”的时间。

平台方则需承担更多责任:通过产品设计引导用户“正向互动”,例如为“呱赞式评论”设置流量加权,或推出“优质内容激励计划”,让真诚输出获得应有回报。唯有用户与平台共同努力,才能让“呱赞”成为数字生活的主流,让“刷乐”回归其作为“调味剂”的辅助角色。

在日常使用的每一次点击、每一条评论中,“呱赞”与“刷乐”的选择,实则是对“如何度过数字人生”的微小实践。当用户更倾向于用“呱赞”构建价值连接,而非用“刷乐”填充空白时间,数字生活才能真正从“喧嚣”走向“丰盈”。