在流量竞争白热化的当下,各类账号运营工具层出不穷,其中“小号刷赞反给大号的软件”因能快速提升主账号数据而备受关注。这类软件本质是通过批量控制虚拟账号,模拟真实用户互动行为,并将产生的点赞、评论等数据定向输送至主账号,以实现主账号数据指标的短期虚假提升。然而,其背后隐藏的技术逻辑、应用场景及合规风险,远比表面数据增长更为复杂,值得从业者深入剖析。

一、核心概念解析:从“小号矩阵”到“流量反哺”的技术链条

所谓“小号刷赞反给大号的软件”,并非单一工具,而是一套包含账号管理、行为模拟、数据转移功能的复合型系统。其核心运作依赖三个关键模块:小号矩阵构建、交互行为模拟与数据定向反哺。

小号矩阵是基础,通常通过批量注册或购买虚拟手机号、验证码平台等方式,快速生成数百至数万个“养号”。这些账号会通过模拟真实用户行为(如浏览、关注、发布动态)进行“养号”,避免被平台识别为虚拟账号。交互行为模拟模块则通过脚本或AI算法,控制小号对主账号的内容进行点赞、评论、转发等操作,且行为模式会随机调整(如点赞时间间隔、评论内容长度),以规避平台风控系统。数据定向反哺则是最终环节,软件会将小号的互动数据汇总,并集中展示在主账号的内容页,形成“万人点赞”“千条评论”的虚假繁荣。

值得注意的是,这类软件的“反给”逻辑并非简单数据叠加,而是会根据平台算法偏好进行优化。例如,针对抖音、小红书等平台对“互动率”的权重考核,软件会优先提升点赞与评论的比例;针对微信公众号的“在看”数据价值,则会引导小号进行“在看”操作。这种“精准投喂”式的数据造假,使其在短期内对主账号的权重提升效果显著。

二、应用场景:流量焦虑下的“数据捷径”与现实需求

尽管存在合规风险,“小号刷赞反给大号的软件”仍被部分群体视为“流量捷径”,其应用场景主要集中在三大领域:

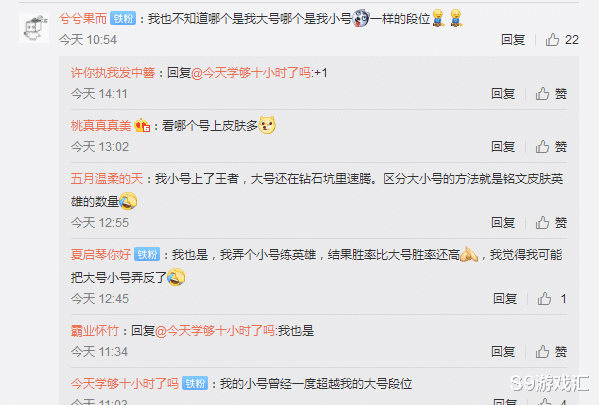

一是自媒体账号的冷启动与权重提升。对于新注册的博主或企业号而言,缺乏初始数据是流量获取的最大障碍。通过小号刷赞,可在短时间内将新笔记、视频的互动数据拉至“及格线”,触发平台推荐算法。例如,某美妆博主曾透露,其账号初期通过软件将首条视频的点赞量从0提升至1万,随后平台推荐量从500激增至50万,形成“数据-推荐-真实用户互动”的正向循环。

二是电商商家的“销量信誉”包装。在淘宝、拼多多等电商平台,商品的好评率与点赞量直接影响用户购买决策。部分商家会使用小号刷赞,为产品页面积累“万人好评”或“爆款标签”,从而提升转化率。尤其是中小商家,难以承担高额推广费用,此类软件被视为低成本“刷单”的替代方案。

三是企业品牌账号的“虚假热度”营造。部分企业为塑造品牌影响力,会通过小号矩阵对官方账号的内容进行集中互动,营造“高关注度”假象,吸引合作方或投资者关注。这种“数据面子工程”虽能短期提升品牌形象,却可能因缺乏真实用户基础而反噬信任。

三、潜在风险:虚假繁荣下的“反噬”与合规红线

尽管“小号刷赞反给大号的软件”能在短期内带来数据增长,但其背后隐藏的风险不容忽视,且已引发平台与监管层的严厉打击。

首当其冲的是平台规则风险。当前主流平台(如抖音、微信、淘宝)均通过AI算法与人工审核机制,对异常流量行为进行监测。例如,抖音的“啄木鸟系统”可识别短时间内集中出现的点赞、评论行为,微信的“风控大脑”能检测账号间的关联性异常。一旦被判定为“数据造假”,轻则限流、降权,重则永久封号,导致前期投入付诸东流。

其次是数据真实性与商业价值的背离。虚假互动无法转化为实际转化,例如刷赞的视频虽播放量高,但完播率、点赞率可能远低于行业均值,反而会被算法判定为“低质内容”。某MCN机构负责人坦言,曾合作的一位博主因长期使用小号刷赞,导致账号真实粉丝互动率不足3%,最终被品牌方解约,得不偿失。

更严重的是法律合规风险。根据《反不正当竞争法》第八条,经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。使用小号刷赞实质是对用户评价的伪造,若涉及商品宣传,可能构成虚假宣传,面临市场监管部门的罚款、吊销执照等处罚。此外,若软件涉及批量注册虚拟账号、窃取用户信息等行为,还可能触犯《网络安全法》与《个人信息保护法》。

四、行业趋势:从“流量造假”到“真实运营”的价值回归

随着平台监管趋严与用户理性提升,“小号刷赞反给大号的软件”正逐渐走向末路。一方面,平台算法迭代加速,对异常流量的识别精度不断提升,例如抖音已能通过分析用户行为路径(如点赞前是否完整观看视频)判断数据真实性;另一方面,用户对“刷赞”行为的容忍度降低,虚假数据不仅无法提升品牌信任,反而可能引发反感。

在此背景下,账号运营的核心逻辑正从“数据造假”转向“真实价值创造”。例如,通过精细化用户画像分析,输出垂直领域优质内容;通过社群运营提升用户粘性,实现真实互动;通过直播、短视频等多元形式增强用户参与感。这些方式虽需长期投入,却能构建账号的“真实流量护城河”,实现可持续增长。

归根结底,“小号刷赞反给大号的软件”是流量焦虑下的畸形产物,其短期数据增长背后,是平台规则的红线、用户信任的流失与商业价值的反噬。对于账号运营者而言,与其沉迷于虚假数据的“数字泡沫”,不如回归内容本质,深耕用户需求——毕竟,真正的流量永远属于那些能为用户创造价值的创作者。