在QQ空间的社交生态里,点赞是维系熟人连接的“轻互动”符号——一条早餐动态收获十几赞,旅行照片配文“随便拍拍”却引来几十条评论,这种看似寻常的互动背后,暗藏着“刷假赞”的灰色操作。当用户通过第三方工具或账号矩阵批量点赞,试图营造“社交人气”时,一个核心问题浮出水面:朋友真能看出这是假赞吗? 答案藏在点赞行为的细节里,更藏在熟人社交的“真实性滤镜”中。

一、假赞的动机:从“社交焦虑”到“虚假繁荣”的驱动

刷QQ空间说说赞的行为,本质上是“印象管理”在数字社交中的异化。在熟人社会中,点赞数常被潜意识等同于“受欢迎程度”,这种认知催生了用户的虚荣心焦虑:一条动态无人点赞,可能被解读为“内容无趣”或“人缘差”,于是有人选择用假赞“包装”社交形象。此外,部分营销号或微商也会通过刷赞营造“产品受欢迎”的假象,试图影响潜在客户的判断。

然而,假赞的“繁荣”只是表象。QQ空间的社交属性本质是“强关系连接”,用户对朋友的互动习惯有天然的记忆点——谁习惯给每条动态点赞,谁只对特定内容回应,谁从不深夜点赞……这些隐性认知构成了识别假赞的第一道防线。

二、识别假赞的三大“破绽”:细节暴露真实轨迹

1. 时间规律:反常的“点赞集中期”

真实互动往往遵循“碎片化、随机性”原则:朋友可能通勤时刷到你的动态随手点赞,周末看到旅行照片认真评论,但绝不会在凌晨3点连续给你5条不同类型的动态点赞。假赞操作常依赖自动化工具,为了“效率”会集中时段批量点赞,这种“规律性异常”极易被察觉——比如从不熬夜的“早睡型”朋友突然化身“夜猫子点赞狂”,或是同一账号在1小时内对你的10条动态完成“全覆盖式点赞”,显然违背了真实社交的节奏。

2. 用户画像:点赞账号的“身份可疑度”

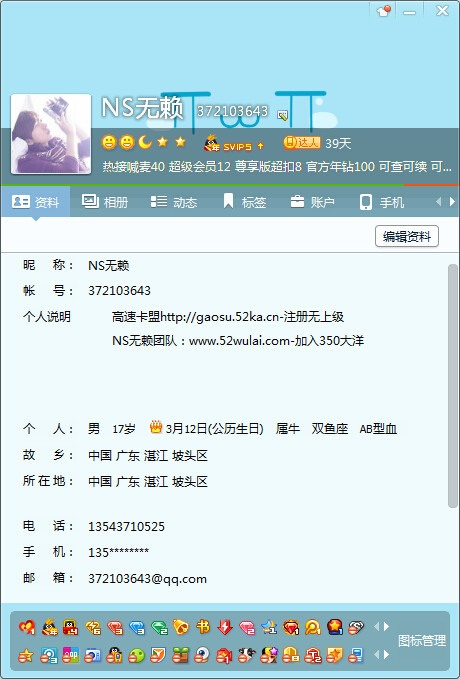

QQ空间的点赞列表是“社交圈层”的直观映射。真实互动中,点赞者多为共同好友、经常互动的联系人,甚至有新朋友通过动态内容产生共鸣后点赞。但假赞往往依赖“僵尸号”或“陌生小号”:这些账号可能无头像、无动态、无好友,或是注册时间极短、点赞记录却异常丰富;更甚者,同一批假赞账号会同时出现在多个好友的动态下,形成“点赞团伙”的痕迹。细心的朋友点进这些账号主页,会发现其社交轨迹与自己的圈层毫无交集,假赞身份便不攻自破。

3. 互动深度:只点赞不“走心”的机械行为

真实社交中的点赞,往往是“情感共鸣”的延伸:你对朋友失恋的动态点赞,可能是安慰的前奏;对ta升职的动态点赞,会搭配一句“恭喜”;即便对日常吐槽的动态点赞,也隐含“我看到了”的关注。而假赞的核心特征是“无情感附加”——只留下一个赞的图标,没有任何评论、转发或后续互动,甚至连点赞时的“个性化标签”(如自定义表情)都没有。这种“点赞即结束”的机械行为,在熟人社交中显得格外突兀:朋友会疑惑“ta为什么突然这么冷漠?”实则暴露了假赞的“无感”本质。

三、技术层面的“猫鼠游戏”:平台识别与用户规避的博弈

QQ空间并非对假赞放任不管。其算法会通过“行为特征模型”识别异常点赞:比如同一IP地址短时间内给多个不同用户点赞、账号无登录记录却频繁点赞、点赞频率远超普通用户平均值等,一旦触发风控机制,可能被限制点赞功能或封号。但假赞产业链也在不断进化:使用者通过切换网络环境(如4G/5G/WiFi交替)、使用“模拟器矩阵”批量操作、购买“真人点赞”(由真实账号人工完成)等方式规避检测,让技术识别陷入“道高一尺,魔高一丈”的困境。

然而,技术识别的滞后性,恰恰凸显了“熟人社交”的独特优势:即便假赞能绕过算法,却绕不过朋友的“火眼金睛”。在强关系网络中,用户对彼此的社交习惯、行为模式有天然感知,这种“基于了解的判断”比算法更精准——就像你一眼能看出朋友“今天状态不对”,也能轻易察觉点赞列表里的“陌生面孔”。

四、假赞的“反噬”:从“虚假人气”到“信任危机”

长期依赖假赞,看似提升了社交“存在感”,实则可能侵蚀关系的根基。当朋友发现你的点赞列表里充斥着“僵尸号”和陌生小号,会对你的社交真实性产生质疑:“ta是不是在刻意营造人设?”“那些点赞是不是根本没人在意?”这种信任危机一旦产生,比“无人点赞”更致命——毕竟,社交的本质是“情感交换”,而非“数字表演”。

更值得警惕的是,假赞会形成“自我欺骗”的恶性循环:用户通过虚假点赞获得“被认可”的满足感,逐渐放弃真实互动的努力,最终陷入“点赞越多,越孤独”的怪圈。正如社会学家所言:“数字社交中的虚假繁荣,不过是用泡沫掩盖真实需求的空洞。”

五、回归真实:比“点赞数”更重要的是“连接感”

在QQ空间的社交场景中,与其纠结于“如何刷假赞不被发现”,不如思考“如何让互动更有价值”。一条真诚的评论(“你拍的晚霞太好看了,是在XX公园吗?”)、一次私聊的关心(“上次你说的工作问题解决了吗?”),远比10个假赞更能维系关系。毕竟,朋友记住的从来不是你的点赞数,而是那些被“看见”和“回应”的时刻——这才是社交的真正意义。

假赞或许能暂时修饰社交形象,却无法替代真实互动的温度。 在熟人社交的“真实性滤镜”下,任何试图用数字包装的行为,终会在细节中露出马脚。与其在点赞数据上“演戏”,不如用心经营每一次连接——毕竟,社交的本质,从来不是“被多少人点赞”,而是“被多少人真正理解”。