微信刷点赞换免费礼品,近年来在社交圈悄然流行——点几个赞就能得手机、抽大奖,甚至“点赞满XX个兑换实物”,这样的诱惑让无数用户跃跃欲试。但剥开“免费”的外衣,这些所谓的“礼品福利”究竟是真实让利,还是精心设计的流量陷阱?要回答这个问题,我们需要深入剖析微信点赞活动的运作逻辑、兑现机制,以及用户可能忽略的隐性成本。

微信点赞活动的两种形态:官方背书与第三方套路

微信生态内的“点赞换礼品”并非单一模式,本质可分为两类:一类是微信官方或认证账号发起的活动,另一类则是第三方平台(如个人号、小程序、社群)的“任务型”刷赞。前者相对规范,多见于公众号推文、视频号直播或企业营销场景,比如“关注公众号+点赞推文,抽10名用户送蓝牙耳机”;后者则打着“免费薅羊毛”的旗号,通过高额礼品诱骗用户完成点赞、关注、转发等任务,是争议的主要来源。

官方活动的礼品真实性较高,但往往伴随“软性营销”目的。品牌方或平台通过“点赞抽奖”提升内容曝光量,同时收集用户画像(如地域、年龄、兴趣),为后续精准投放广告做准备。这类活动的礼品通常以小额实物(如周边、优惠券)或虚拟奖励(如会员时长、积分)为主,高价值礼品(如手机、平板)的中奖率极低,且需用户满足“转发朋友圈”“邀请好友助力”等附加条件——本质上是用社交关系链裂变传播,用户获得的“免费”礼品,实际是用个人社交资源换来的。

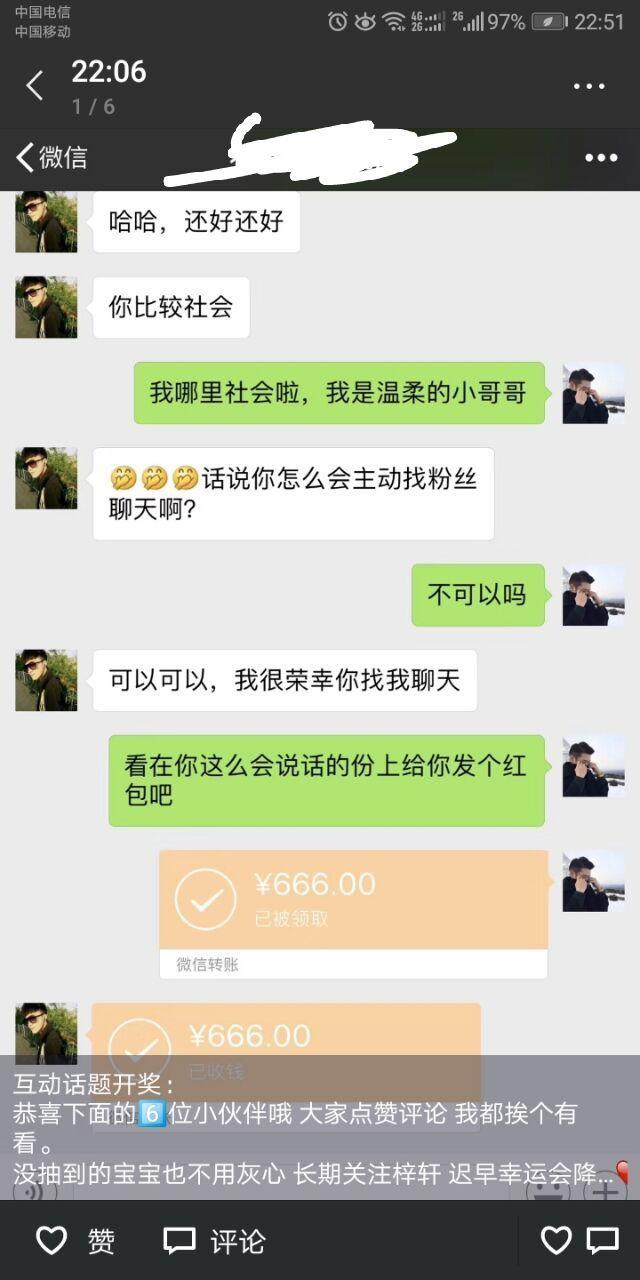

第三方平台的“刷赞换礼品”则充满不确定性。这些平台常以“点赞满XX个兑换iPhone 15”“1元抽华为手机”等噱头吸引用户,要求用户先完成指定任务(如给某视频点赞、关注某公众号),再根据任务量累积“积分”,达到一定数值后兑换礼品。但用户往往在完成大量任务后,发现兑换条件层层加码:比如“需邀请20位新用户注册”“积分有效期仅7天”“礼品需自付邮费且库存不足”,更有甚者直接以“系统故障”“账号异常”为由拒绝兑现。

“免费礼品”的真实性:从概率成本与兑现门槛看透陷阱

无论是官方还是第三方活动,“免费礼品”的核心逻辑都是“以小博大”,但两者的“博”的成本与概率截然不同。官方活动的高价值礼品更像“营销噱头”,其本质是平台用极低的成本(中奖概率低于1%)换取海量曝光,用户参与需付出的时间成本(点赞、关注)和社交成本(转发、邀请)远超礼品实际价值。比如某公众号“点赞抽奖送手机”活动,单篇推文阅读量10万+,参与用户超5万,但最终仅1人中奖——用户投入的时间精力,本质上是在为平台“打工”。

第三方平台的“免费礼品”则更像“庞氏骗局”。这类平台通常没有实体经营资质,所谓的“礼品”成本极低(比如翻新机、高仿品,甚至根本不存在的虚拟商品),其真正的盈利模式是通过“任务套娃”收割用户流量。用户完成任务时,平台会要求授权微信登录、获取好友列表、读取聊天记录等权限,这些个人信息会被打包卖给数据商,或诱导用户下载恶意APP(含广告插件、木马程序)。当用户基数足够大时,平台便直接卷款跑路,留下“任务完成却无法兑换”的维权无门困境。曾有用户曝光,某刷赞平台要求“点赞满5000个换笔记本电脑”,完成所有任务后,平台客服以“账号等级不足”为由拒绝兑现,而用户此时已累计投入超过20小时的时间,并泄露了200+好友的社交信息。

用户付出的隐性成本:时间、隐私与账号安全

为什么明知可能被骗,仍有大量用户沉迷“刷点赞换礼品”?根源在于对“免费”的过度渴望,以及对隐性成本的忽视。用户在参与活动时,往往只看到“礼品价值”,却忽略了背后三重隐性代价:

其一,时间成本。第三方平台的任务通常设计得“耗时耗力”:比如“单日需点赞10个视频,连续7天”“关注50个公众号并保持30天”。若按每小时10元的市场时薪计算,用户为兑换一台价值3000元的手机,可能需要投入300小时以上的时间——这笔“时间账”远比直接购买划算。

其二,隐私风险。微信的社交数据具有极高价值,用户授权第三方平台获取“好友关系”“聊天记录”等权限,等于将个人隐私“裸奔”。这些信息可能被用于电信诈骗(如冒充好友借钱)、精准营销(如骚扰电话、垃圾短信),甚至盗用身份信息注册网贷账号。2023年,某网络安全机构报告显示,超过60%的“刷赞类”APP存在过度收集用户信息的行为,其中23%的用户的社交账号曾遭遇盗用。

其三,账号安全风险。微信明确禁止“恶意刷量”行为,频繁给陌生账号点赞、关注,或在短时间内大量完成点赞任务,会被系统判定为“异常操作”,轻则限制朋友圈、视频号功能,重则直接封禁账号。一旦账号被封,用户多年的社交关系链、支付记录、工作信息可能全部丢失,损失远超“免费礼品”的价值。

行业真相:微信生态的流量逻辑与“刷赞”的灰色地带

从行业视角看,“微信刷点赞换礼品”本质是流量经济下的畸形产物。品牌方和平台追求“数据好看”,需要高点赞、高互动来营造“热门”假象,吸引更多用户参与;而第三方平台则利用这种需求,通过“虚假任务”收割用户流量,形成“平台-品牌-用户”的三级剥削链。但微信官方从未放松对“刷量”行为的打击,2022年微信安全中心就封禁了超过200万个参与“恶意刷赞”的账号,并发布公告明确表示:“任何通过非正常手段提升互动数据的行为,均违反《微信外部链接内容管理规范》。”

这意味着,用户参与“刷点赞换礼品”,尤其是第三方平台的任务,本质上是在与平台规则对抗,最终大概率落得“礼品没到手,账号还被封”的下场。而官方活动的“真实礼品”,更多是营销工具,用户获得的往往是“小恩小惠”,真正的大奖永远属于少数“幸运儿”——与其耗费精力追逐虚无的“免费”,不如专注真实的社交互动与内容价值。

当“点赞换礼品”的诱惑摆在面前,不妨先问一句:这份“免费”背后,我付出的成本是否值得?在微信的社交生态里,真实的连接与互动,远比虚假的礼品更有价值。与其沉迷于刷赞的“数字游戏”,不如将时间用在分享生活、获取知识上——毕竟,社交的本质是人与人的温度,而非点赞数量的堆砌。