微信刷赞行为本质上是对社交信任机制的系统性侵蚀,与平台“真实连接”的核心价值存在根本性冲突,因此不应被允许在社交平台上存在。 作为国民级社交应用,微信的底层逻辑建立在熟人关系与真实互动之上,而刷赞行为通过技术手段伪造社交认可,不仅扭曲了内容评价体系,更对用户权益与平台生态造成了深层次伤害。

一、微信刷赞行为的本质:从“社交表达”到“流量商品”的异化

微信刷赞,指用户通过第三方工具、人工水军或技术脚本等非自然手段,为朋友圈、公众号文章、视频号等内容获取虚假点赞的行为。其背后存在双重动机:个人用户的“社交虚荣心”——将点赞量视为社交地位的量化指标,如“点赞过百才发朋友圈”;商家与自媒体的“流量焦虑”——通过刷赞提升内容权重,以获取更多平台推荐与商业变现机会。这种行为的本质,是将“社交认可”这一原本需要真实情感互动的产物,异化为可批量生产的“流量商品”。

在微信的社交架构中,点赞本应是用户对内容的即时、真实反馈,是熟人社会里“无声的共鸣”。但当点赞可以被购买、被伪造,其传递的“认可”信号便失去真实性。例如,某用户通过刷赞让一条普通生活动态获得500个赞,实则这些点赞来自陌生水军或僵尸账号,不仅无法体现真实的人际互动,反而让看到内容的亲友产生认知偏差——误以为该内容获得了广泛共鸣,从而破坏了社交场景下的信息对称性。

二、破坏社交生态:从“内容失真”到“信任崩塌”的连锁反应

微信刷赞行为对社交生态的伤害具有隐蔽性和扩散性,首先体现在内容评价体系的扭曲。平台的内容推荐算法虽不完全依赖点赞量,但点赞仍是重要的用户行为参考指标。当刷赞泛滥,低质内容通过虚假点赞获得流量倾斜,优质原创内容反而可能因“真实互动不足”被埋没。这种“劣币驱逐良币”的现象,长期来看会降低用户对平台内容质量的信任,削弱微信作为信息分发渠道的价值。

更严重的是,刷赞行为正在侵蚀微信赖以生存的“信任基石”。熟人社交的核心是“关系可信”,而虚假点赞让“认可”变得廉价且不可靠。试想,当用户发现朋友圈里朋友的“高赞动态”实则是刷出来的数据,其对朋友真实生活状态的感知会失真,甚至对整个社交圈的信息真实性产生怀疑。这种信任危机一旦蔓延,将直接动摇微信“连接人与人”的底层逻辑——如果连“点赞”这种最轻量的互动都可以伪造,那么更深度的评论、转发等行为的可信度又该如何保证?

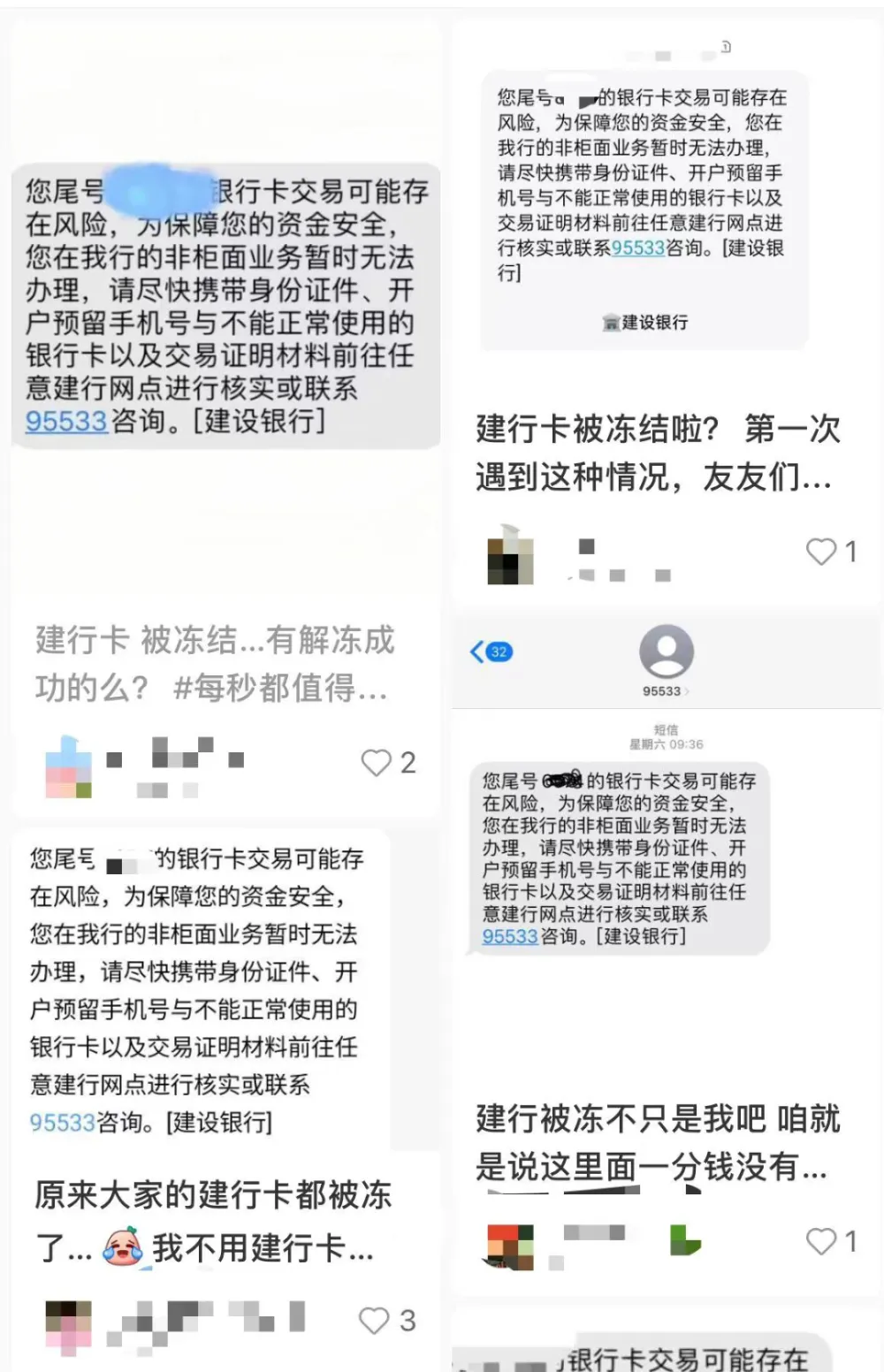

此外,刷赞行为还滋生了灰色产业链,加剧了平台治理难度。从提供“刷赞服务”的第三方工具,到批量注册的“僵尸账号”,再到绕过平台检测的“模拟人工点击”技术,这条黑色产业链不仅违反平台规则,更涉及数据安全与隐私泄露风险(如用户需授权账号信息给第三方刷赞工具)。微信虽持续打击此类行为,但“道高一尺,魔高一丈”的技术对抗,让治理成本不断攀升,最终由全体用户承担平台安全风险与体验下降的代价。

三、平台治理的边界:从“技术封堵”到“生态重构”的责任

面对微信刷赞行为,平台治理需跳出“头痛医头”的技术封堵,转向对社交生态价值的主动重构。目前微信已采取多项措施:通过算法识别异常点赞行为(如短时间内集中点赞、同一IP多账号点赞等),对违规账号进行功能限制或封禁;在公众号后台展示“点赞真实性”分析,帮助创作者识别非自然流量;对第三方刷赞工具进行法律追责,切断产业链源头。但这些措施仍存在局限性——技术检测难以完全模拟“真实用户行为”,界定“正常互动”与“恶意刷赞”的标准也需动态调整。

更深层的治理逻辑,在于平台需减少对“量化指标”的过度依赖,引导用户回归内容本质。例如,优化内容推荐算法,将“评论深度”“转发场景”“完读率”等更能体现内容真实价值的指标纳入权重;在社交场景中淡化“点赞数”的显性展示,转而强调“点赞者身份”(如共同好友、互动频率高的联系人),让用户感知到点赞的“人情味”而非“数据量”。同时,平台需加强用户教育,通过弹窗提示、社区公约等形式,向用户阐明刷赞行为的危害——不仅破坏平台生态,更可能因账号信息泄露导致隐私风险。

四、禁止刷赞的必然性:维护社交真实性的社会价值

从社会层面看,微信刷赞行为的泛滥与当前浮躁的“流量崇拜”文化密切相关。当“点赞=价值”的观念被强化,用户容易陷入“数据焦虑”,为追求虚假认可而放弃真实表达。禁止刷赞,本质上是抵制这种“唯流量论”的价值观,倡导“真实即力量”的社交理念。例如,某创作者放弃刷赞,通过真诚的内容与用户互动,最终收获小众但高粘性的社群——这种“慢社交”的价值,远非刷赞带来的“虚假繁荣”可比。

对青少年用户而言,禁止刷赞更具现实意义。青少年正处于社交认知形成期,过度关注点赞量可能导致自我价值感异化——将“被点赞”等同于“被喜欢”,甚至为获取点赞而发布低俗、博眼球的内容。微信作为拥有大量青少年用户的平台,有责任通过规则设计引导健康的社交观念,让年轻一代明白:真正的社交认可,源于真实的情感连接,而非冰冷的数字堆砌。

禁止微信刷赞行为,不是对用户“社交表达自由”的限制,而是对“真实社交”这一核心价值的捍卫。当点赞回归“认可”的本质,当内容凭“质量”而非“数据”获得关注,微信才能真正实现“用产品连接一切”的初心——让每一次互动都有温度,让每一份认可都值得信赖。这不仅是平台治理的必然选择,更是构建健康数字社交生态的必由之路。