微信点赞会导致银行卡被盗刷吗?这一问题近年来在社交平台和用户群中频繁出现,折射出数字支付时代大众对安全风险的普遍焦虑。从技术本质和实际案例来看,微信点赞行为本身与银行卡盗刷不存在直接因果关系,但这一疑问背后,却隐藏着支付安全链条中更值得警惕的漏洞与风险点。要厘清这一问题,需从社交功能的技术原理、支付安全的核心逻辑以及网络攻击的常见路径三个维度展开分析。

微信点赞:一个纯社交互动的技术本质

微信点赞作为基础社交功能,其技术逻辑简单明确:用户点击“赞”按钮后,客户端向服务器发送一条包含用户ID、被赞内容ID及时间戳的请求,服务器完成数据交互后,在被赞内容下方显示点赞状态及用户头像。这一过程中,微信点赞功能不涉及任何用户支付信息、银行卡号、密码或验证码的传输与存储,其数据交互严格限定在社交关系链内,与支付系统完全隔离。

从数据安全角度看,微信对用户社交数据与支付数据采取了分级保护机制:社交数据(如点赞、评论、好友关系)采用常规加密传输,而支付数据(如银行卡号、交易记录、支付密码)则采用金融级加密和独立存储服务器,两者之间设有严格的数据防火墙。这意味着,即便黑客通过某种手段获取了用户的点赞记录,也无法触及任何与支付相关的敏感信息。正如腾讯安全实验室技术负责人曾公开表示:“微信社交功能与支付系统的安全架构是‘物理隔离’的,不存在通过点赞行为逆向破解支付数据的可能性。”

银行卡盗刷:真正的风险藏在支付链条的薄弱环节

银行卡盗刷的核心根源,从来不是社交互动,而是支付安全链条中的漏洞被利用。从实际案例来看,盗刷行为主要通过以下三种路径实现,与点赞行为毫无关联:

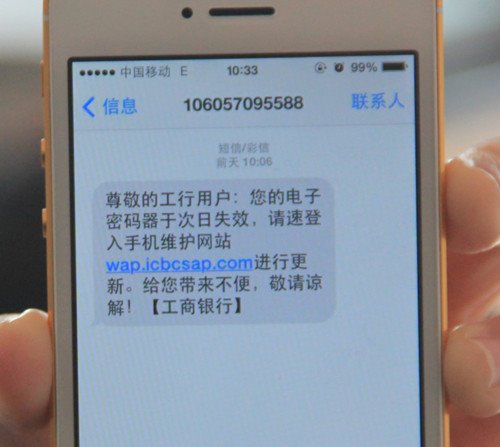

其一,钓鱼链接与恶意软件窃取支付凭证。不法分子通过伪造中奖通知、红包领取页面等诱导用户点击,或通过不明WiFi、恶意APP植入木马,直接窃取用户支付密码、验证码或银行卡信息。这类攻击针对的是支付环节的“最后一公里”,与点赞功能无关。

其二,信息泄露导致的精准诈骗。部分用户因在非官方渠道泄露身份证号、银行卡号、手机号等基础信息,被不法分子利用实施“冒充客服退款”“虚假交易”等诈骗。诈骗过程中,不法分子可能通过社交平台获取用户的公开社交信息(如点赞偏好、好友关系)来增强话术可信度,但点赞记录本身并非信息泄露的核心源头,只是辅助诈骗的“社交情报”。

其三,支付平台或银行系统的安全漏洞。极少数情况下,若支付平台或银行系统存在未修复的漏洞,可能被黑客利用批量盗刷,但这属于平台级安全事件,与用户个体的社交行为无关。微信支付自上线以来,已建立“硬件加密+风控模型+保险赔付”的三重防护体系,单笔交易超过500元需验证指纹或面容,大额交易还有实时风险提醒,极大降低了系统漏洞风险。

点赞与盗刷的“间接关联”:被误解的“社交安全焦虑”

尽管点赞与盗刷无直接关联,但为何公众仍会将两者联系在一起?这背后是“社交安全焦虑”与“信息茧房效应”的共同作用。

一方面,网络谣言的放大效应。近年来,曾有“点赞导致个人信息泄露”“微信点赞盗取银行卡”等谣言在微信群、朋友圈传播,这类谣言往往利用“技术黑箱”心理,将抽象的支付风险与具体的社交行为绑定,引发用户恐慌。实际上,微信平台对用户隐私的保护已形成完整闭环:用户社交数据默认加密,且可通过“隐私设置”精细化管理谁能查看自己的点赞、评论等动态。

另一方面,用户对“社交信息被利用”的担忧。点赞记录确实可能反映用户的兴趣偏好、生活习惯等,不法分子可能利用这些信息进行“精准诈骗”。例如,若用户频繁点赞奢侈品相关内容,诈骗分子可能冒充奢侈品客服实施退款诈骗。但需明确的是,诈骗的关键在于用户是否泄露了支付验证码或点击了钓鱼链接,而非点赞记录本身。正如网络安全专家所言:“社交信息泄露的真正风险,是被用于‘信任诈骗’,而非直接盗刷银行卡。”

如何筑牢支付安全防线?从“防点赞”到“防漏洞”的思维转变

与其纠结“点赞是否会导致盗刷”,不如将注意力转向真正的风险防控。对普通用户而言,建立“主动防御”的安全意识比被动焦虑更重要:

其一,守住支付验证码的“最后一道防线”。微信支付、银行转账等操作中,验证码是支付安全的“生命线”。务必做到“不泄露、不转发、不轻信”,任何索要验证码的电话、消息均为诈骗。

其二,警惕“社交场景+支付”的复合型陷阱。例如,收到“点赞领红包”“助力砍价需支付”等信息时,需通过官方渠道核实真实性,不随意点击不明链接,不下载非官方APP。

其三,定期检查账户与开启安全锁。微信支付提供“安全中心”功能,可查看登录记录、设备管理,开启“延时到账”和“大额交易提醒”;银行卡也可开通“交易限额”和“短信提醒”,异常交易能及时发现止损。

结语:安全焦虑的消解,始于对技术的理性认知

微信点赞不会导致银行卡盗刷,这一结论并非对安全风险的轻视,而是基于技术逻辑和现实案例的理性判断。数字支付时代,真正的安全威胁从不源于单一功能的正常使用,而隐藏在用户的安全意识盲区与不法分子的技术博弈中。与其对社交功能过度恐慌,不如主动学习安全知识,用好平台提供的安全工具,让技术真正成为便利生活的助手,而非焦虑的来源。毕竟,支付安全的钥匙,始终握在用户自己手中。