微信留言刷赞行为会被平台识别检测出来吗?这是许多运营者、内容创作者乃至普通用户心中的疑问。在流量竞争日趋激烈的当下,一些人试图通过“刷赞”快速提升留言区的互动数据,营造“热门假象”,却忽视了平台背后成熟的风控体系。事实上,微信留言刷赞行为早已被平台纳入智能检测体系,且识别精度与处罚力度持续升级,这种看似“捷径”的操作,实则暗藏多重风险。

微信留言区的刷赞行为特征与平台检测的必然性

微信留言区作为用户与内容创作者直接互动的核心场景,其数据真实性直接关系到平台生态的健康度。与朋友圈点赞、公众号在看等互动形式不同,留言区的点赞往往与具体评论内容绑定,用户需先阅读评论再进行点赞,理论上更应体现真实兴趣。然而,部分用户或机构为追求“数据好看”,通过第三方工具、人工代刷等方式,对特定留言进行批量点赞——这些行为在平台看来,恰恰是异常互动的典型特征。

从平台视角看,检测留言刷赞具有天然必要性。微信作为拥有超12亿月活用户的社交巨头,其内容生态的核心是“真实连接”。若留言区点赞数据可轻易造假,将导致优质内容被劣质“刷赞留言”淹没,用户无法通过点赞数据判断评论价值,最终损害平台的内容分发效率和用户体验。因此,微信对留言刷赞的检测并非“事后追惩”,而是嵌入在用户行为全流程中的实时监控。

平台识别的技术逻辑:从行为特征到生态治理

微信对留言刷赞的识别,早已超越简单的“数量阈值”判断,而是通过多维数据交叉验证的智能模型实现精准打击。具体来看,检测逻辑至少包含三个层面:

其一,行为序列异常分析。正常用户的点赞行为往往具有分散性、关联性——比如用户可能先阅读文章,再对其中1-3条有共鸣的留言点赞,且点赞间隔时间随机,多发生在不同场景(如通勤、午休)。而刷赞行为则呈现明显的“聚集性”:短时间内对同一账号的多条留言集中点赞,或在不同设备、不同账号间切换操作,形成“点赞-切换账号-再点赞”的机械序列。这类异常行为会被风控系统标记为“高风险操作”。

其二,设备与环境指纹识别。刷赞者常通过“矩阵账号”或“云手机”模拟多用户操作,但微信的设备指纹技术能精准捕捉设备硬件参数(如CPU型号、内存大小)、系统环境、网络特征等“数字身份证”。即使使用不同手机,若设备指纹高度相似(如同一批次生产的手机安装相同刷赞APP),或网络IP集中在某一机房,系统也会判定为“同一主体控制下的异常互动”。

其三,内容语义与社交关系验证。真实用户的点赞往往与留言内容强相关——比如一条“分析透彻”的评论,可能吸引认同该观点的用户点赞;而刷赞留言常为“水军话术”,如“说得对”“支持楼主”等无意义重复内容,或与文章主题完全无关。此外,平台还会结合社交关系链:正常点赞多来自好友、同兴趣社群等强连接用户,而刷赞账号的社交关系往往稀疏(如关注数远高于粉丝数、无好友互动),形成“虚假关注链”。

值得注意的是,微信的检测模型具备自我进化能力。随着刷手技术迭代,平台会通过“反向测试”模拟刷赞行为,不断优化算法阈值。例如,早期“每分钟点赞5次”可能被判定异常,但如今“每小时点赞20次,分散在不同时段”也可能被识别——因为系统已不再孤立看单次行为,而是结合用户历史互动习惯、内容类型、账号权重等综合判断。

刷赞行为的隐性风险与生态反噬

尽管部分用户认为“小范围刷赞不会被发现”,但微信的处罚机制早已形成“识别-限流-封号”的完整链条,且处罚结果具有不可逆性。具体而言,违规操作可能面临三种后果:

一是留言数据“清零降权”。一旦检测到刷赞,平台会直接清除异常点赞数据,并降低该条留言乃至对应账号的权重——这意味着即使后续发布优质内容,也难以获得自然推荐,形成“越刷越没流量”的恶性循环。

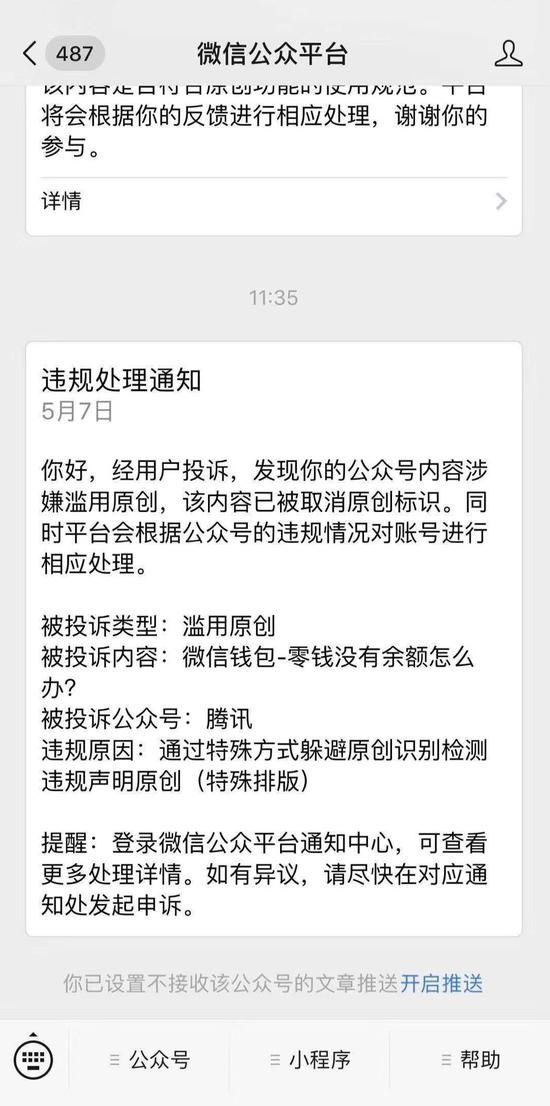

二是功能权限阶段性封禁。对于初犯或情节较轻者,平台可能限制留言功能(如禁止24小时内评论、点赞),或屏蔽其留言展示;若多次违规,则可能直接封禁账号,尤其是企业公众号、小程序等商业账号,可能面临客户流失、合作终止等连锁损失。

三是信用记录与法律风险。微信用户协议明确禁止“刷量”行为,严重者将被纳入平台信用体系,影响后续账号申诉、功能申请等。若刷赞行为涉及商业欺诈(如通过虚假数据骗取广告主合作),还可能面临法律诉讼,承担民事赔偿责任。

更深层来看,刷赞行为本质是对“注意力经济”的扭曲。当留言区充斥着虚假点赞的“劣币”,真实用户的优质评论会被淹没,创作者无法获得有效反馈,最终导致内容质量下降——这与微信“连接一切,赋能生态”的初衷背道而驰。刷赞者看似“赢在数据”,实则输掉了平台信任与用户基础。

破局之道:从流量焦虑到价值深耕

面对微信对留言刷赞的严格检测,内容创作者与运营者更应回归本质:真实互动才是账号长期发展的基石。与其将资源投入“数据造假”,不如从三个维度提升内容价值:

其一,优化留言引导机制。在文章末尾设置开放性问题(如“你对这个观点怎么看?”),或对优质评论进行“置顶回复”,激发用户讨论欲。例如,知识类账号可通过“留言区分享你的经历,抽3位送福利”等方式,自然提升互动量。

其二,深耕垂直领域内容。微信的算法推荐更倾向于“内容-用户兴趣匹配度”,而非单纯看互动数据。通过持续输出垂直领域的专业内容,吸引精准粉丝,其留言互动质量远高于泛流量账号,也能获得平台更多流量倾斜。

其三,善用社群运营增强粘性。将留言区用户引导至微信群、企业微信等私域流量池,通过日常互动、专属福利等方式培养忠实粉丝。这些用户的真实点赞与评论,不仅能提升账号权重,更能形成“内容-互动-转化”的商业闭环。

微信对留言刷赞的检测,本质是对网络诚信生态的守护。在这个“内容为王,真实为赢”的时代,任何试图通过捷径获取流量的行为,终将被平台规则与用户选择淘汰。唯有坚持价值输出,尊重平台规则,才能在微信生态中实现可持续增长——这既是平台对用户的要求,也是内容创作者的破局之道。