微博刷赞能被检测出来吗?这是许多运营者和个人用户在追求流量曝光时,内心深处的疑问。随着内容平台对虚假流量治理的持续加码,这个问题已不仅关乎技术可行性,更直接关联账号生存与内容价值。事实上,微博作为国内领先的社交媒体平台,其反刷赞体系早已形成一套多维度、动态化的技术矩阵,单纯的“刷量”行为正面临着越来越精准的识别与严厉的处置。刷赞与反刷赞的博弈本质,是平台对内容生态真实性的捍卫,也是对用户信任底线的坚守。

一、刷赞行为的“隐形标签”:技术如何识别异常流量?

微博对刷赞行为的检测,并非依赖单一指标,而是通过构建“用户行为-内容数据-账号特征”三维立体的分析模型,为异常点赞行为打上难以伪装的“隐形标签”。从技术层面看,检测逻辑主要围绕三个核心维度展开:行为真实性、数据合理性、账号关联性。

行为真实性是第一道防线。正常用户的点赞行为往往具有场景化、碎片化特征:比如在信息流中随机浏览后点赞、因内容共鸣主动点赞、或与好友互动后回赞。而刷赞工具生成的点赞行为,则呈现出高度机械化的模式——短时间内集中对大量内容点赞、点赞内容与用户历史兴趣标签严重偏离、固定间隔时间重复点赞(如每3秒一次)、甚至在同一设备上多个账号同步点赞。这些行为模式可通过机器学习算法进行特征提取,一旦偏离正常用户的行为基线,就会被标记为“高风险操作”。

数据合理性是第二道关卡。微博的推荐算法对内容的自然传播路径有深刻认知,正常内容的点赞增长往往呈现“初期缓慢-中期加速-后期平稳”的S型曲线,且点赞用户会带来二次传播(如评论、转发)。而刷赞数据则呈现“直线飙升”“零互动高点赞”的异常形态:某条内容突然在短时间内获得上千赞,却无任何评论或转发;或账号粉丝量仅数千,却频繁出现单条内容获赞数万的“爆款”。这种数据与账号体量、内容质量的严重不匹配,会触发系统的数据校验机制,进一步锁定异常。

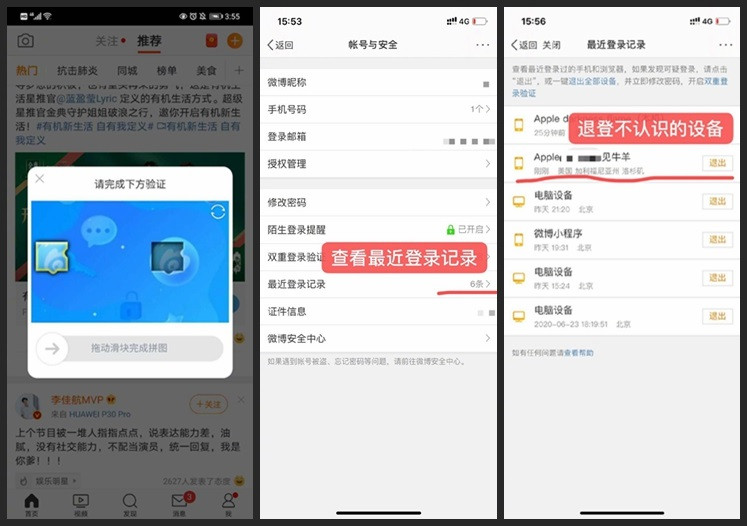

账号关联性则是终极防线。刷赞产业往往通过“养号矩阵”实现规模化操作,即通过批量注册或收购的账号,配合设备群控、IP池切换等技术进行点赞。微博的检测系统能通过设备指纹、IP地址、登录行为、设备型号等维度,构建账号关联图谱。例如,多个账号使用相同设备型号但IMEI码连续、或通过同一IP段下的不同端口登录,且点赞时间高度重合,就会被判定为“矩阵化刷赞”,不仅相关点赞数据会被清零,涉事账号还可能面临限流、封禁等处罚。

二、从“人工审核”到“智能反刷”:平台治理的迭代逻辑

微博的反刷赞能力并非一蹴而就,而是经历了从“人工审核”到“规则引擎”再到“AI智能反刷”的迭代升级。早期平台主要依赖用户举报和人工抽检,效率低下且难以应对规模化刷量。随着技术发展,规则引擎上线,通过设定固定阈值(如单小时点赞上限、单日点赞总量)进行拦截,但刷赞方很快通过“拆单”“分时段”等方式规避规则。近年来,微博引入深度学习模型,通过分析海量用户行为数据,构建“正常点赞概率模型”,实现了对异常行为的动态识别——这意味着刷赞方即使调整策略,只要偏离正常行为基线,仍会被系统精准捕捉。

这种迭代背后,是平台对“内容生态价值”的深刻认知。微博作为内容分发平台,其核心竞争力在于用户信任:用户相信平台推荐的内容是真实受欢迎的,广告主相信账号的流量数据是真实有效的。一旦刷赞行为泛滥,不仅会劣币驱逐良币,让优质内容淹没在虚假流量中,还会导致广告主投放效果下降,最终破坏整个平台的商业生态。因此,微博对刷赞的打击不仅是技术行为,更是商业战略的必然选择。

三、刷赞的“高风险陷阱”:成本与收益的失衡认知

尽管检测技术日益成熟,仍有人心存侥幸,试图通过“更隐蔽的刷赞方式”规避检测。但这种行为本质上是与平台算法的“军备竞赛”,且早已陷入“高风险低收益”的陷阱。从成本端看,刷赞产业的报价已从早期的“1元100赞”涨至如今的“1元10-20赞”,且为规避检测,往往需要配合“真人IP”“动态养号”等高成本操作,实际投入远超预期。从收益端看,即使短期内获得虚假点赞,也难以转化为长期价值:平台算法会综合考量互动率、粉丝活跃度、内容原创性等指标,单纯的点赞数据无法提升账号权重;广告主在投放前会通过第三方数据工具核查账号真实性,虚假点赞数据一旦被识破,不仅合作泡汤,还会损害账号信誉;更关键的是,被检测到刷赞的账号会面临“信任降权”,后续内容的自然曝光量会大幅下滑,得不偿失。

四、真实互动:内容生态的唯一正解

刷赞行为的式微,本质是社交媒体发展规律的必然结果。当平台从“流量竞争”转向“质量竞争”,用户从“猎奇消费”转向“价值认同”,真实互动成为内容传播的核心驱动力。微博的算法推荐机制早已向“优质内容”倾斜:一条内容即使初始点赞量不高,但只要评论、转发、收藏等深度互动数据表现优异,就能通过“社交裂变”获得持续曝光。这种“以质取胜”的逻辑,让创作者不得不回归内容本身——通过有价值的信息、有温度的情感、有深度的思考吸引用户主动点赞,而非依赖虚假数据制造繁荣假象。

对于运营者而言,与其将资源投入高风险的刷赞行为,不如深耕用户运营:通过分析粉丝画像产出匹配内容,通过社群互动提升用户粘性,通过热点借势扩大内容声量。这些看似“慢”的方法,实则是在构建账号的长期价值,也是应对平台检测的“终极解法”。毕竟,真实流量或许增长缓慢,却能让账号在内容生态中行稳致远;虚假点赞或许带来短暂狂欢,却终将被算法的“火眼金睛”识破,让所有努力化为泡影。

刷赞与反刷赞的博弈,本质是互联网内容治理的缩影:当技术成为守护真实的第一道防线,任何试图绕过规则的行为,终将被规则反噬。对用户而言,尊重内容价值、拥抱真实互动,才是社交媒体时代最明智的选择。