在快手平台的流量生态中,“能否通过刷赞让内容登上热门”始终是创作者绕不开的疑问。这一问题的背后,实则是对平台推荐逻辑、用户行为价值以及内容创作本质的深层拷问。要回答“快手刷的赞能否帮助内容登上热门”,必须拆解平台算法的核心逻辑、虚假互动的真实价值,以及内容质量在流量分发中的终极地位。简单来说,刷的赞或许能短暂提升数据表象,却无法撬动算法对优质内容的真实判断,更难以成为内容破圈的核心动力。

一、快手算法的逻辑:点赞只是“互动指标”之一,而非“万能钥匙”

快手的推荐机制本质上是“人找内容”与“内容找人”的双向匹配,其核心目标是将优质内容精准推送给潜在兴趣用户。在这一过程中,平台需要综合评估多项数据指标,而点赞仅是“用户互动”维度的其中一环,且权重远非最高。

平台算法会通过“初始流量池—叠加推荐池—热门推荐池”的三级分发逻辑,逐步放大优质内容的曝光。在初始流量池阶段,系统会将内容推送给少量精准用户(如粉丝、兴趣标签匹配者),通过“完播率、点赞率、评论率、转发率、关注转化率”五项核心指标,判断内容是否具备进一步推荐的价值。其中,点赞率固然重要,但其必须建立在“用户完整观看内容”的基础上——一个点赞但未看完的视频,其数据权重远低于完播且点赞的用户。

更关键的是,算法对“互动质量”的判断远超“互动数量”。例如,一个视频获得1000个真实点赞,同时伴随200条评论和50次转发,其算法得分会远高于一个仅有5000个刷赞却无任何评论转发的视频。因为前者体现了用户对内容的深度参与(评论、转发是更高成本的互动),而后者仅是表面的数据堆砌。因此,脱离真实用户行为基础的“刷的赞”,在算法眼中不过是无效的数字泡沫,无法撬动流量的正向循环。

二、刷赞的“致命缺陷”:虚假互动与平台风控的博弈

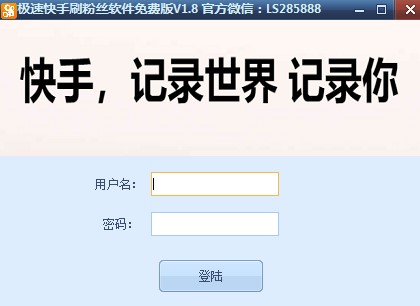

刷赞行为的本质,是通过技术手段模拟用户点赞行为,制造虚假数据繁荣。然而,快手平台的风控系统早已形成一套成熟的“虚假识别矩阵”,能够从多个维度精准捕捉刷赞痕迹,使其不仅无法助力内容上热门,反而可能触发流量惩罚。

从用户行为轨迹来看,真实用户的点赞往往伴随着“观看—停留—互动”的自然过程:用户可能在视频播放至30秒时点赞,或在评论区互动后点赞;而刷赞账号通常在视频发布后的短时间内(如1分钟内)集中点赞,且无观看时长、完播率等关联数据支撑。这种“点赞与观看行为脱节”的特征,会被风控系统标记为“异常互动”。

从账号维度分析,刷赞往往依赖“矩阵小号”或“养号平台”,这些账号通常存在“无头像、无昵称、无作品”的“三无”特征,或长期处于“低活跃度”状态(如仅点赞、不关注、不发布内容)。平台通过“账号权重评分”对用户进行分级,低权重账号的互动会被系统自动降权,其点赞对内容热度的贡献微乎其微。更严重的是,一旦被系统判定为“刷赞行为”,内容不仅会被取消推荐,创作者账号还可能面临“限流”“清粉”甚至“封号”的处罚——这种“饮鸩止渴”的操作,显然与“上热门”的初衷背道而驰。

三、内容质量才是“破圈密码”:真实互动如何撬动流量杠杆?

在快手生态中,真正能让内容登上热门的,从来不是虚假的点赞数字,而是内容本身的价值与用户的真实共鸣。算法的本质是“用户需求的搬运工”,只有能解决用户痛点、引发情感共鸣、提供娱乐价值的内容,才能获得真实的用户互动,进而触发平台的流量推荐。

以快手的爆款内容为例,无论是“农村美食”类视频中展现的乡土人情,还是“剧情短剧”里刻画的生活共鸣,亦或是“知识科普”中传递的实用价值,其核心都在于“击中用户需求”。例如,一个农村博主分享“用传统方法制作年糕”的视频,真实用户会因为“唤起童年记忆”“想学习制作方法”而点赞、评论、转发,这些互动不仅数据真实,还伴随着“用户停留时长增长”“完播率提升”等正向信号——这正是算法判定“优质内容”的关键依据。

更重要的是,真实的点赞会带来“长尾效应”。当用户因内容优质而点赞时,可能会主动分享给好友、加入收藏,甚至关注创作者账号,形成“点赞—分享—关注—二次创作”的传播链。这种基于信任的社交裂变,是刷赞完全无法比拟的。算法会捕捉到这种“传播势能”,进一步将内容推送给更广泛的兴趣用户,最终实现“从初始流量池到热门推荐池”的跨越。

四、创作者的理性选择:放弃“数据幻想”,回归内容本质

面对“刷赞上热门”的诱惑,创作者需要清醒认识到:在快手平台,短期数据的虚假繁荣,换不来长期的流量稳定。真正能支撑账号持续成长的,是“内容为王”的铁律,是用户对创作者的信任与粘性。

对新人创作者而言,与其将时间和金钱投入刷赞等“灰色操作”,不如深耕内容创作:明确自身定位(如“搞笑”“教育”“三农”),分析目标用户的需求痛点,优化视频的“黄金3秒”(开头抓眼球)、“中间节奏”(信息密度)、“结尾钩子”(引导互动)。例如,知识类创作者可以通过“提问式开头”引发用户思考,剧情类创作者可以通过“反转结局”提升完播率,实用类创作者可以通过“步骤拆解”增加用户收藏率——这些“用户导向”的内容优化,远比刷赞更能获得算法的青睐。

对成熟创作者而言,则需要警惕“数据依赖症”。当账号流量陷入瓶颈时,应通过用户评论、私信反馈等渠道,分析内容短板(如选题陈旧、节奏拖沓),而非通过刷赞制造“数据假象”。快手的“老铁经济”核心是“信任关系”,只有持续输出有价值的内容,才能让用户从“点赞的观众”变成“铁杆粉丝”,最终实现账号的长期变现与稳定发展。

在快手的内容生态中,没有“捷径”能绕过内容质量的考验。刷的赞或许能在一时之间让数据“好看”,但无法骗过算法的眼睛,更无法打动用户的内心。真正能登上热门的内容,永远是那些扎根用户需求、传递真实价值、引发情感共鸣的作品。 对创作者而言,与其追逐虚假的数字泡沫,不如沉下心来打磨内容——因为唯有优质内容,才是流量时代的“硬通货”,才是通往热门的“唯一捷径”。