在社交媒体与内容平台生态中,留言板点赞作为互动数据的核心指标,直接影响内容的曝光权重与创作者的生态价值。然而,随着平台反作弊算法的迭代升级,传统“批量、机械式”的刷点赞方式已逐渐失效,如何实现“高效且不被检测”的留言板点赞操作,成为运营者与个人用户亟需破解的技术命题。这一命题的核心并非简单的“工具堆砌”,而是对平台检测逻辑的深度解构与对真实用户行为的精细化模拟,唯有在“效率”与“安全”之间找到动态平衡,才能让互动数据真正服务于内容传播的长远价值。

一、解构平台检测机制:从“数据异常”到“行为逻辑”的立体监控

要实现高效不被检测的刷点赞,首先需理解平台反作弊系统的监测维度。当前主流平台已形成“数据特征+行为模式+环境指纹”的三重检测体系,任何单一环节的异常都可能触发风控预警。

在数据特征层面,平台会重点监控点赞速率的异常波动。例如,正常用户对同一账号的留言板内容,日均点赞通常不超过5条,且存在2-3天的“冷却周期”;若短时间内集中点赞10条以上,或连续多日高频操作,系统会判定为“非自然增长”。此外,点赞分布的“集中度”也是关键指标——真实用户的点赞往往分散在不同类型、不同发布时间的留言中,而刷量行为则倾向于集中点赞某几条热门留言,形成“数据孤岛”。

行为模式层面,平台通过用户行为序列识别机器痕迹。真实用户的点赞行为通常伴随“浏览停留(3-5秒)→ 情绪反应(滑动、短暂停顿)→ 点击点赞”的完整链路,且存在“点赞后偶尔评论、转发”等衍生互动;而批量刷量往往跳过浏览环节,实现“0秒响应”的即时点赞,或缺乏其他行为联动,暴露出“单一动作重复”的机械特征。

环境指纹则是更深层的检测维度,包括设备ID、IP地址、浏览器指纹等。若多个账号通过同一IP地址、相同设备型号进行点赞,或设备参数(如屏幕分辨率、时区、语言设置)高度雷同,系统会直接关联为“团伙刷量”。尤其对移动端而言,IMEI码、SIM卡信息的重复使用,几乎等同于“自曝身份”。

二、高效刷点赞的技术路径:在“拟人化”与“分散化”中寻找最优解

基于上述检测逻辑,高效不被检测的刷点赞需构建“全链路拟人化”操作框架,核心是通过技术手段模拟真实用户的行为细节,同时实现操作资源的分散化管理。

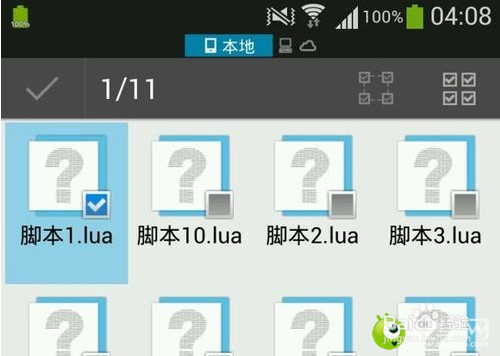

动态IP池与设备环境隔离是基础保障。需采用“住宅IP”而非数据中心IP,前者对应真实家庭网络环境,能规避IP集中度问题;同时通过虚拟机或云手机技术,为每个账号配置独立的设备指纹,确保IMEI、MAC地址、OAID等参数不重复。例如,使用“一台物理机+3个云手机”的组合,每个云手机模拟不同机型(如华为、小米、OPPO),并安装独立的应用版本(如抖音7.0、8.0),形成“设备差异化矩阵”。

行为时序与频率的“随机化设计”是核心难点。需摒弃“定时定量”的机械操作,采用“泊松分布”模型模拟人类行为的随机性:每日点赞次数控制在3-8次,间隔时间在30分钟-4小时之间动态波动;针对同一创作者的留言板,首次点赞与二次点赞间隔需超过48小时,避免“追单式”集中点赞。此外,可结合“用户活跃时段”调整操作节奏——例如职场类内容在工作日早8点、晚8点点赞,娱乐类内容在周末午后点赞,匹配真实用户的内容消费习惯。

交互链路的“完整性构建”是提升安全性的关键。单纯的点赞行为易被识别,需植入“浏览-点赞-微互动”的三元行为链:点赞前随机停留3-10秒阅读留言内容,点赞后以10%-30%的概率进行“评论+表情回复”或“转发至私密朋友圈”,甚至可对同账号的历史内容进行“交叉点赞”(如点赞留言板后,再点赞该作者3天前发布的视频)。这种“非目标导向”的衍生互动,能有效降低系统的“恶意刷量”判定概率。

三、风险规避与长期策略:从“短期数据”到“生态信任”的转型

即便掌握上述技术,刷点赞仍面临账号限流、数据清零等风险,根本原因在于违背了平台“鼓励真实互动”的核心逻辑。因此,高效不被检测的刷点赞需服务于“长期价值”,而非单纯追求短期数据指标。

内容与互动的“强关联性”是规避风险的根本。若留言板内容本身具备高传播潜力(如引发共鸣的观点、实用干货),点赞行为可视为“自然发酵”的延伸。此时,刷点赞应聚焦“优质内容”,而非“冷门内容”——前者能吸引真实用户自发点赞,形成“刷量+自然增长”的数据叠加,降低平台异常判定;后者则因缺乏真实互动支撑,极易被算法识别为“虚假繁荣”。

账号“养号周期”的必要性不容忽视。新注册账号直接进行大规模点赞,会触发平台的“新号风控机制”。需通过7-15天的“养号期”:每日登录后浏览30分钟内容、随机点赞5条非目标留言、发布1-2条原创动态(如生活照、简短感想),积累初始活跃度与行为标签。待账号权重提升后,再逐步开展目标留言板的点赞操作,实现“从量变到质变”的安全过渡。

数据“健康度监控”是长期运营的保障。需借助第三方工具定期分析账号的“点赞转化率”(点赞量/浏览量)、“互动留存率”(点赞后7天内再次互动比例),若数据异常(如转化率超过10%,远超真实用户3%-5%的平均水平),需立即暂停操作并调整策略。此外,可主动引导真实用户互动——如在留言板结尾添加“觉得有道理就点赞吧,让更多人看到”,将刷量行为转化为“真实互动的催化剂”,实现数据与生态价值的双赢。

结语:高效不被检测的刷点赞,本质是“对真实行为的极致复刻”

留言板点赞的高效与安全,并非对立的技术命题,而是对平台生态规则的深度适配。真正的“高手”从不依赖外挂工具,而是通过理解真实用户的行为逻辑——他们何时点赞、为何点赞、如何互动——将技术手段融入自然的操作轨迹。在平台算法持续迭代的未来,唯有将“刷点赞”升维为“对优质内容的精准助推”,以数据服务于内容价值而非虚荣指标,才能在生态规则与用户需求之间找到可持续的平衡点。毕竟,所有不被检测的高效,最终都源于对“真实”的无限接近。