抖音刷赞饭圈现象正以不可逆之势重塑粉丝互动的底层逻辑,其核心在于将传统“情感共鸣驱动的互动”转化为“数据指标导向的集体行动”。这种转变并非简单的工具升级,而是粉丝身份、社群结构及价值评判体系的全方位重构,既催生了新型互动仪式,也暗藏生态异化的风险。要理解这一现象,需从技术机制、行为逻辑与生态影响三个维度拆解其如何改变粉丝互动的本质。

一、算法逻辑下的互动场景迁移:从评论区到数据后台

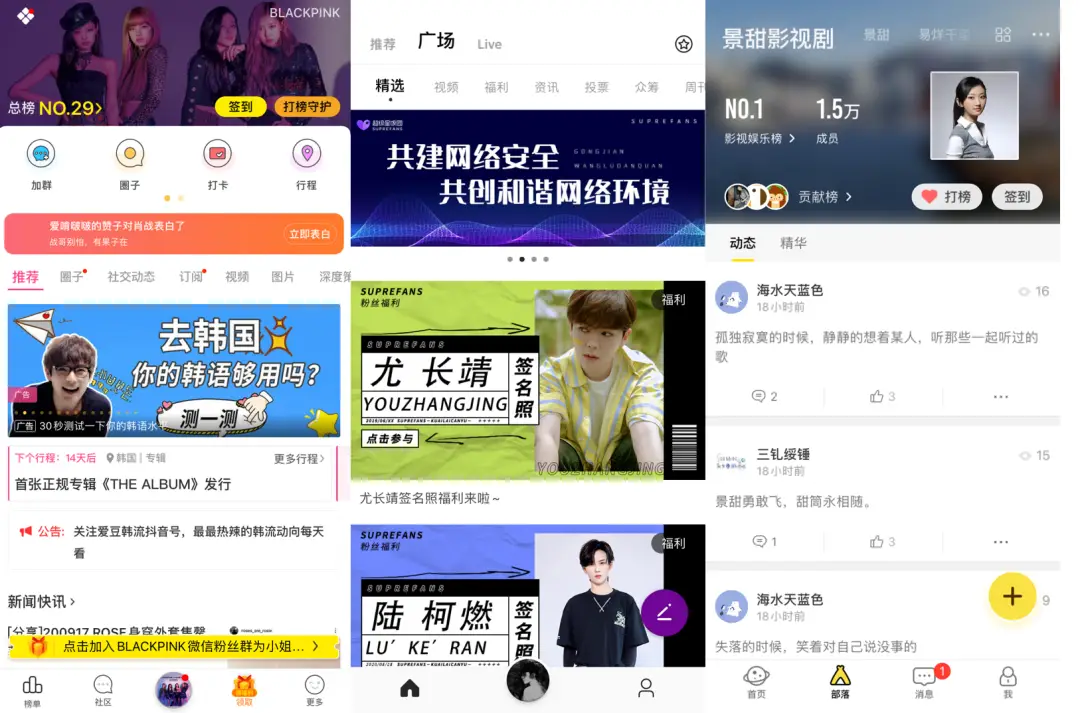

抖音的推荐算法本质是“数据优先”的流量分发机制,点赞量、互动率直接决定内容的曝光层级。饭圈为提升偶像内容可见度,将“刷赞”转化为系统性工程:通过数据组统一调度粉丝,在偶像发布视频后的黄金30分钟内集中点赞,制造“数据脉冲”以触发算法推荐。这种操作导致互动场景发生根本迁移——粉丝不再仅通过评论、转发表达情感,而是转向数据后台的“任务完成”,互动的核心场域从公开的内容评论区转向隐性的数据生产车间。

例如,某顶流偶像新歌发布后,粉丝会通过“群控软件”批量模拟真人点赞行为,甚至精准定位抖音“同城推荐”“兴趣推荐”等流量入口,使内容在短时间内突破算法阈值。这种场景迁移意味着互动的“可见性”被“数据量”取代,粉丝的每一次点赞不再是对内容的即时反馈,而是对算法规则的策略性迎合。互动的本质从“对话”异化为“献祭”,粉丝的情感表达被压缩为冰冷的数字指标。

二、情感共同体向数据共同体的转化:互动仪式的重构

传统饭圈互动以“情感共鸣”为纽带,粉丝通过共同解读偶像内容、参与应援活动形成情感共同体。而刷赞现象催生了“数据共同体”的新型互动仪式:粉丝以“为偶像冲数据”为核心目标,通过分工协作(如数据组、宣传组、反黑组)形成高度组织化的行动网络。每个粉丝的点赞行为不再是个人化表达,而是集体行动中的“数据节点”,互动仪式从“情感共鸣”转向“目标达成”。

这种转化体现在两个层面:一是互动的“仪式感”从公开的评论、弹幕转向后台的数据榜单,粉丝以“点赞数破纪录”“登顶热榜”等数据成就获得群体认同;二是互动的“约束力”从情感自觉转向制度规范,饭圈通过“数据考核”“任务排期”等机制将点赞行为制度化,未完成任务的粉丝可能面临“脱粉”或“群体排斥”。例如,某粉丝群会每日发布“点赞任务表”,要求成员在指定时间内完成特定数量的点赞,并将截图作为“贡献证明”,这种制度化的互动方式彻底重构了粉丝社群的联结逻辑。

三、粉丝角色的双重异化:从“消费者”到“数据劳工”

在传统互动模式中,粉丝是偶像内容的“消费者”,通过点赞、评论实现情感满足。而刷赞现象使粉丝同时成为“数据生产者”,其互动行为被纳入商业价值的量化链条——偶像的数据表现直接影响商业代言、影视资源分配等现实利益。这种双重角色导致粉丝的“异化”:情感需求让位于数据任务,互动的“愉悦性”被“功利性”取代。

具体而言,粉丝的点赞行为不再是自发的情感流露,而是被迫的“数据劳工”。为完成刷赞任务,粉丝需要投入大量时间学习群控软件操作、规避平台检测,甚至支付“刷赞服务”费用。某调查显示,63%的饭圈粉丝表示“刷赞已成为日常任务,失去了最初的乐趣”。这种异化还体现在“情感稀释”上:当粉丝将精力集中于数据指标,反而减少了对偶像内容的深度解读,互动从“双向奔赴”沦为单向的“数据输送”。

四、跨圈层联动的放大效应:互动边界的模糊与重构

抖音刷赞饭圈现象的另一重要影响,是推动跨圈层互动的放大。偶像数据表现往往引发“路人粉”“黑粉”甚至其他明星粉丝的参与,形成“数据战”的跨圈层联动。例如,当某偶像因刷赞争议登上热搜,其他粉丝群体可能通过“反向刷黑赞”或“举报刷赞行为”介入,使原本的粉丝内部互动扩展为跨群体的数据对抗。

这种联动模糊了“粉丝”与“路人”的边界,互动的“目的性”从情感支持转向群体竞争。同时,平台对刷赞行为的打击(如抖音的“清空异常点赞”机制)又促使粉丝发展更隐蔽的互动方式,如“人工模拟真实点赞”“小号矩阵互动”等,形成“猫鼠游戏”式的互动升级。这种动态博弈不仅改变粉丝的互动策略,更重构了平台、粉丝、偶像之间的权力关系——粉丝通过数据行动反向影响平台规则,互动从被动接受转向主动建构。

五、价值重构与生态挑战:互动真实性的消解与重建

抖音刷赞饭圈现象的核心矛盾,在于“数据真实”与“情感真实”的撕裂。当点赞量成为偶像价值的唯一标尺,优质内容可能因数据不足被淹没,而刷赞内容却能获得流量倾斜,导致平台生态的“劣币驱逐良币”。更深层的问题在于,粉丝互动的“真实性”被数据泡沫消解——当点赞行为沦为工具,粉丝与偶像之间的情感联结如何维系?

然而,这一现象也倒逼行业反思“价值评判体系”。部分平台开始尝试“多维互动指标”,如“点赞深度”(用户观看时长)、“评论质量”(原创内容占比)等,试图重建互动的真实性。粉丝社群也开始出现“反刷赞”声音,主张“用内容说话而非数据比拼”,这种自我纠偏机制或许能为互动生态的重建提供可能。

抖音刷赞饭圈现象的本质,是数字时代粉丝经济对互动逻辑的重塑。它既暴露了数据崇拜下的生态异化,也催生了新型互动仪式与社群联结。未来,粉丝互动的健康发展,需要在“数据效率”与“情感真实”之间寻找平衡——让点赞回归情感表达的本质,让互动成为粉丝与偶像共同成长的桥梁,而非数据竞赛的牺牲品。唯有如此,饭圈文化才能从“数据狂欢”走向“价值共生”。