当抖音用户在信息流中反复刷到半年前为宠物视频点过的赞,或是三天前刚收藏的美食教程,这种“算法 deja vu”正成为越来越多人的日常困惑。这不仅是推荐机制的“小故障”,更是用户行为数据与平台商业逻辑深度绑定的必然结果——已点赞内容作为高价值兴趣信号,被算法持续用于构建用户画像,却也在信息过载时代引发了重复消费的审美疲劳。要破解这一困局,需从理解算法逻辑入手,结合主动行为管理,在个性化与信息广度间找到平衡。

为何总遇到?算法逻辑与用户行为的双向绑定

抖音的推荐机制本质上是“数据驱动的兴趣预测引擎”,而已点赞内容正是这一引擎的核心燃料。从技术层面看,当用户点赞某视频时,算法会提取其内容标签(如“猫咪”“vlog”“美妆教程”)、创作者属性(垂直领域、粉丝量)、用户行为特征(观看时长、评论倾向)等维度数据,将其标记为“强兴趣信号”。这类信号会被赋予更高权重,纳入用户的长兴趣池——尤其在用户活跃度波动(如深夜刷屏、周末闲暇)或内容池枯竭(新内容不足)时,算法会优先推送已点赞内容作为“保底推荐”,以降低跳出率、提升用户停留时长。

这种逻辑的背后是平台的商业考量:用户对已点赞内容的重复点击率通常高于新内容,能直接拉高广告转化率。数据显示,抖音用户对历史点赞内容的二次互动率可达普通新内容的3倍以上,这使得算法倾向于“复用”高价值数据,形成“点赞-推送-再互动”的正向循环。但问题在于,当用户兴趣发生动态变化(如从“追剧”转向“健身”),而算法仍依赖历史点赞数据时,就会导致“信息茧房”——你的屏幕里永远飘着旧兴趣的“回声”。

用户行为惯性也加剧了这一现象。许多人习惯性点赞却不清理,导致兴趣池中沉淀大量过时标签(如三年前的“手游攻略”或“明星八卦”)。这些“僵尸数据”持续干扰算法判断,使其无法精准捕捉用户当下的真实需求。更关键的是,点赞行为本身具有“即时性”而非“持续性”——用户可能为某个瞬间感动点赞,却非长期兴趣,但算法却将其解读为永久偏好,这种“误读”正是重复推送的根源。

怎么办?从被动接受到主动管理的行为策略

面对算法的“记忆惯性”,用户并非只能束手就擒。破解“重复刷到已点赞内容”的困局,核心在于打破数据闭环,用主动行为管理重新定义算法的认知边界。具体可从三个维度入手:

一、定期“清理”点赞数据:为算法“减负”与“纠偏”

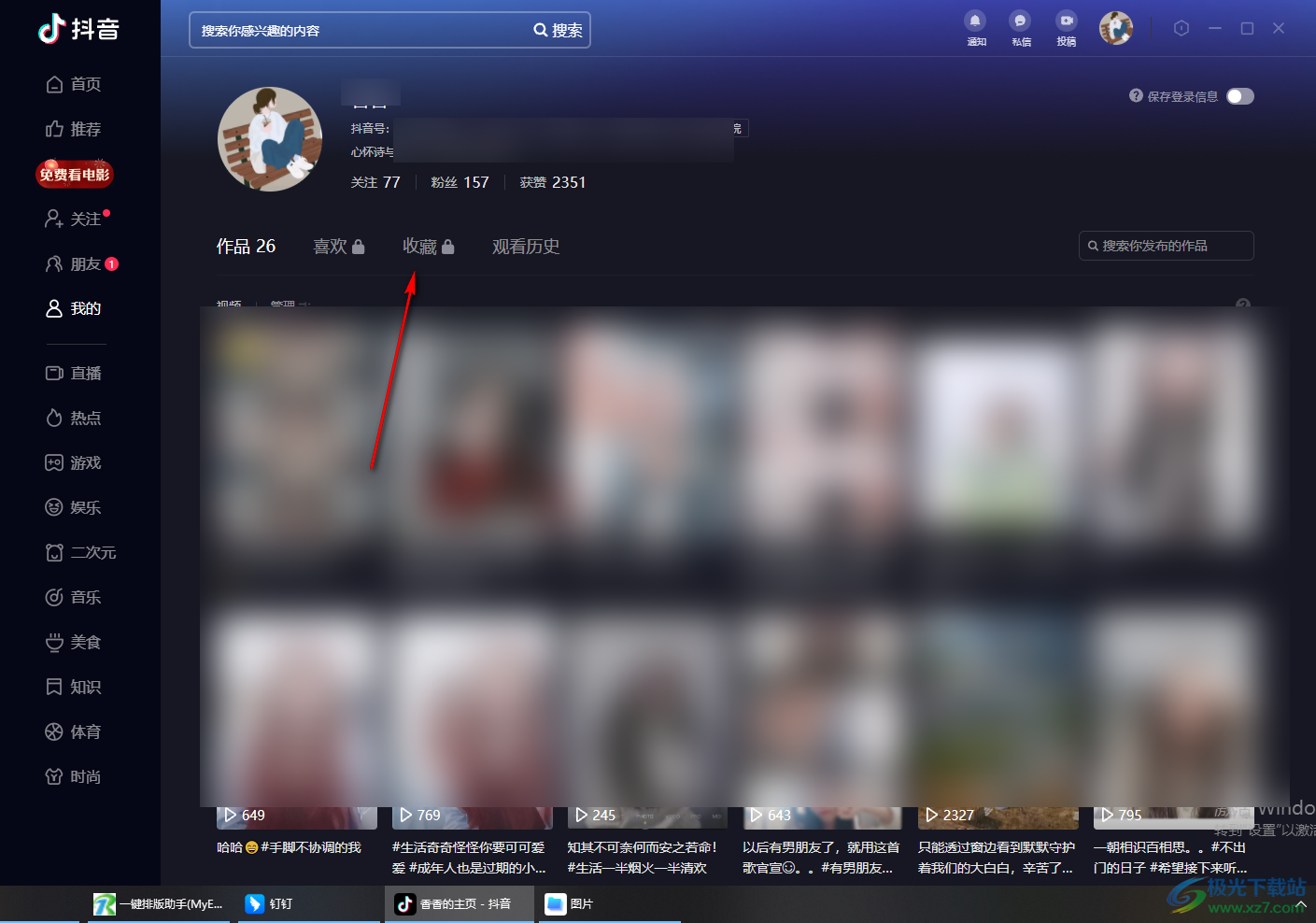

历史点赞数据的冗余是算法误判的主因,定期清理相当于为用户画像“去芜存菁”。抖音已在“我”页面提供“管理点赞”功能,用户可按时间(近7天/近30天/全部)、内容类型(视频/图文)筛选点赞记录,对不再感兴趣的内容点击“删除”。例如,若你近期从“美食探店”转向“家庭烘焙”,可清理掉所有餐厅类点赞,仅保留烘焙教程,算法会快速调整兴趣权重,减少无关内容的推送。

更精细的做法是“分类管理”:对点赞内容添加“标签”(如“收藏”“待看”“兴趣领域”),既保留有价值内容,又避免其干扰推荐。这一过程本质是“用户反向驯化算法”的过程——通过主动筛选数据,告诉算法“哪些是我的真实兴趣,哪些是历史偶然”,从而提升推荐精准度。

二、优化互动行为:用“差异化”打破算法路径依赖

算法对用户行为的权重排序中,“点赞>评论>收藏>完播>转发”。若长期依赖单一互动(如只点赞不评论),算法会固化你的兴趣标签。破解之道在于用差异化行为传递“动态兴趣信号”:对真正感兴趣的内容,不仅点赞,还要评论、转发,甚至关注创作者;对“暂时感兴趣但非长期关注”的内容,仅收藏或加入稍后看列表,避免算法将其判定为“强兴趣”。

例如,刷到一篇“普拉提入门教程”,若想尝试但非长期关注,可点击“收藏”而非点赞;若已坚持练习并认可内容,再进行“点赞+评论+关注”的组合互动。这种“差异化反馈”能帮助算法区分“浅层兴趣”与“深层需求”,减少已点赞内容的重复推送。同时,可适度“探索新领域”:主动搜索“瑜伽”“有氧操”等关联内容,用新的行为数据冲淡旧标签的权重,打破算法的“路径依赖”。

三、善用平台工具:以“主动干预”调整推荐偏好

抖音已为用户提供了多个“干预算法”的入口,关键是善用这些工具。当刷到已点赞内容时,点击视频右下角“不感兴趣”,并选择“不常看此类内容”,算法会降低同类内容的推送概率;若长期被某类历史点赞内容困扰,可在“设置-推荐设置”中调整“兴趣标签”,手动关闭不需要的领域(如“游戏”“娱乐”)。

更有效的方式是“主动探索内容池”:通过搜索栏输入新关键词(如“户外徒步”“手工皮具”),进入相关视频页后,优先点赞、评论该领域内容,用“新行为数据”覆盖旧数据。算法会捕捉到这一变化,逐步调整你的推荐首页。此外,可定期“刷新兴趣池”:关注不同领域的新创作者,参与热门话题挑战,这些行为都会向算法传递“兴趣拓展”的信号,减少对历史点赞内容的依赖。

现象背后:个性化推荐时代的“双刃剑”与用户素养

“重复刷到已点赞内容”的本质,是个性化推荐机制在效率与多样性间的失衡。对平台而言,这是提升用户粘性的“最优解”——用已知兴趣降低决策成本;但对用户而言,却可能陷入“信息重复”的陷阱,限制认知广度。这一现象折射出数字时代的核心矛盾:算法在满足个性化需求的同时,是否也在固化用户的认知边界?

解决这一矛盾,既需要平台优化算法逻辑(如增加“兴趣新鲜度”权重、提供“探索模式”等),更需要用户建立“数据主权意识”。在抖音等算法驱动的平台中,用户的每一次点击、点赞、停留都在“喂养”算法,主动管理这些数据,本质上是在争夺对自身兴趣的定义权。当用户学会用清理、分类、差异化互动等方式“驯化”算法时,推荐机制才能真正从“信息筛选器”变为“认知拓展器”——既保留你珍视的内容,也为你推开新世界的大门。

下次再刷到已点赞内容时,不必急着划走。这或许是算法在提醒你:你的兴趣地图上,有些区域需要更新,有些边界需要拓展。而真正的“刷抖音自由”,从来不是被动接受算法的投喂,而是成为自己兴趣的“主动定义者”。