斑马卡盟刷名片赞,作为社交流量造假链条中的一个灰色环节,本质是通过技术手段批量伪造电子名片点赞数据,试图在商务社交场景中制造虚假人设热度。这类服务通常依托“卡盟”类平台——即提供虚拟资源批量交易的中介——连接需求方与执行方,形成从账号注册、数据伪造到交付变现的完整产业链。在职场竞争与社交展示需求交织的当下,这一现象折射出数字时代社交价值的异化,也暴露出流量经济中数据真实性的脆弱性。

一、概念解析:从“名片点赞”到“流量造假”的技术闭环

“斑马卡盟刷名片赞”的核心是“点赞数据伪造”,但具体实现方式因社交平台的技术壁垒而分化。早期,部分平台依赖人工点击:通过招募“水军”或兼职用户,手动为指定名片点赞,这种方式成本高、效率低,且易被平台识别为异常行为。随着技术迭代,当前主流模式转向“机器刷量”:利用爬虫技术批量注册虚拟账号,通过API接口或模拟客户端操作,在短时间内完成大规模点赞。更高级的“黑产”甚至通过破解平台算法规则,使用IP代理池、设备指纹伪装等技术,将点赞行为分散至不同网络环境,降低被风控系统拦截的概率。

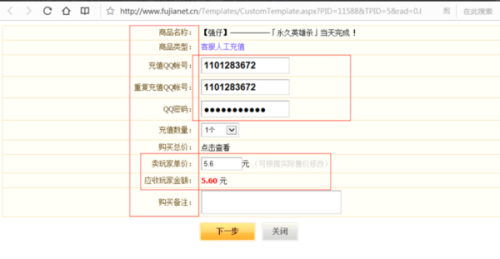

“卡盟”平台在此过程中扮演“资源整合者”角色。它们上游对接技术供应商(提供刷量脚本、账号矩阵),下游对接需求用户(如求职者、销售人员、创业者),通过标准化套餐(如“100赞19.9元”“1000赞99元”)和即时交付服务,形成隐秘的流量交易市场。值得注意的是,“名片点赞”仅是冰山一角,这类服务的延伸还包括刷粉丝、刷评论、刷转发等,共同构成了社交数据造假的“工具箱”。

二、需求驱动:社交焦虑与“数据人设”的畸形共生

刷名片赞的需求背后,是职场与社交场景中“数据崇拜”的盛行。在招聘平台(如LinkedIn、脉脉)或商务社交工具(如名片全能王)上,点赞数常被潜意识解读为“人脉广度”“行业认可度”的量化指标。例如,求职者认为高点赞的简历能吸引HR注意,销售员认为高点赞的名片能增强客户信任,创业者则试图通过数据热度证明项目“受欢迎”。这种认知偏差催生了“数据人设”的畸形需求——用户不再满足于真实的社交积累,而是试图通过伪造数据快速构建“被认可”的表象。

更深层的驱动力是社交竞争的内卷化。当“点赞数”成为隐性评价标准,个体在缺乏真实社交成果时,容易转向“捷径”寻求心理安慰。某互联网从业者坦言:“在脉脉上,看到同行名片点赞数过万,自己只有几百,难免焦虑,哪怕花几百块刷点数据,至少在面上不输阵。”这种从“真实连接”到“数据表演”的转变,反映了数字时代社交信任的空心化——人们更愿意相信可见的数据,而非难以量化的真实能力。

三、运作逻辑:灰色产业链的分工与利益分配

斑马卡盟刷名片赞的产业链分工明确,各环节在“合规边缘”游走,共同瓜分流量造假的利益。技术层是核心驱动力:专业开发者通过编写自动化脚本、破解平台验证机制,形成“刷量工具包”,以每套数千元的价格出售给卡盟平台。例如,某技术论坛曾曝光过“点赞机器人”源码,其宣称可“绕过主流社交平台风控,24小时不间断刷量”,并支持“自定义点赞频率、地域分布”等功能。

平台层负责资源整合与流量分发。卡盟平台通过搭建虚拟商城,将技术工具转化为标准化服务,同时招募“代理”进行线下推广。这些代理往往活跃于职场社群、创业论坛,以“提升职场形象”“快速获客”为噱头吸引用户。值得注意的是,部分卡盟平台还会提供“数据定制服务”,如“模拟真实用户点赞”“添加行业标签点赞”,进一步满足用户的“精准造假”需求。

用户层则是最终的买单者。除了个人用户,部分中小企业也成为需求方:通过刷赞让公司主页或产品名片显得“更受欢迎”,试图在B端竞争中占据心理优势。据某卡盟平台代理透露,其客户中30%为求职者,50%为销售人员,20%为企业主,单月交易额可达数十万元。

四、风险与代价:数据造假背后的“反噬效应”

尽管刷名片赞能带来短期“数据红利”,但其隐藏的风险与代价远超收益。对用户而言,最直接的是账号封禁风险。主流社交平台均将“刷量”违反服务条款,一旦被识别,轻则限制功能,重则永久封禁。某求职者因简历刷赞被LinkedIn封号,不仅失去求职渠道,更在行业内留下“数据造假”的负面印象。

对商业生态而言,数据造假会引发“劣币驱逐良币”。当用户通过伪造数据获得虚假竞争优势,真实积累社交资源的个体反而会被边缘化。例如,在商务合作中,若一方通过刷赞营造“高人气”假象,可能导致资源错配——最终合作的双方可能因数据失真而错失真正匹配的伙伴。

更深远的是对社会信任体系的侵蚀。社交平台本应促进真实连接,而刷赞行为将“点赞”这一简单互动异化为“数字表演”,加剧了人们对社交数据的怀疑。当“点赞数”不再代表真实认可,其作为社交信号的价值将彻底丧失,最终损害的是所有人的社交效率。

五、趋势反思:从“流量崇拜”到“真实价值”的回归

随着平台风控技术的升级和用户认知的理性化,斑马卡盟刷名片赞这类灰色服务正面临生存危机。一方面,主流社交平台通过AI算法识别异常点赞行为:例如,通过分析点赞时间分布(如凌晨集中点赞)、账号行为特征(如无头像、无动态的“僵尸号”)、IP归属地(如同一IP下大量账号操作)等维度,精准拦截刷量行为。据某平台技术团队透露,2023年其识别并处理的“虚假点赞”行为同比增长200%,拦截率达95%以上。

另一方面,用户对“数据人设”的崇拜逐渐降温。越来越多的职场人开始意识到,真实的行业影响力、专业能力与人脉积累,远比虚假的点赞数更有价值。例如,在LinkedIn上,拥有深度行业洞察的原创内容、真实的客户推荐信,比“过万点赞”的名片更能获得招聘方的青睐。

当社交平台从“流量竞争”转向“价值竞争”,刷赞这类短期投机行为终将被淘汰。真正的社交竞争力,永远建立在真实、真诚、可持续的互动之上。 斑马卡盟刷名片赞的兴衰,恰是数字社交生态演变的一个缩影:它提醒我们,数据可以伪造,但信任无法造假;流量可以购买,但价值只能创造。在社交回归本质的今天,放下对“虚假热度”的执念,或许才是通往真实连接的唯一路径。