日刷3000个QQ名片赞这一行为,看似是社交平台上的数字游戏,实则折射出流量经济时代社交价值的异化、商业逻辑的渗透与个体心理的博弈。在QQ这一兼具社交属性与亚文化基因的平台中,名片赞早已超越简单的“认同表达”,演变为可量化、可交易的“社交货币”,而“3000个”这一具体数字,更暗藏着特定场景下的价值阈值与行为逻辑。深入拆解这一现象,需从社交货币的演变、商业驱动的流量逻辑、平台规则与数据真实性的冲突,以及个体心理动机四个维度展开,揭示其背后复杂的社会与技术隐喻。

一、社交货币的异化:从情感认同到数据量化

社交货币理论指出,人们在社交中通过分享信息、表达观点、传递情感来积累“价值”,获得他人认同与群体归属感。在QQ的早期生态中,名片赞本质是这种情感认同的轻量化载体——朋友间的动态点赞、生日祝福的“攒赞”,或是兴趣社群中的互相支持,都承载着真实的社交互动。然而随着平台从即时通讯工具向“社交+内容+服务”的综合生态演进,赞的属性悄然改变:它从不可量化的情感符号,变为可统计、可对比的“数据资产”。

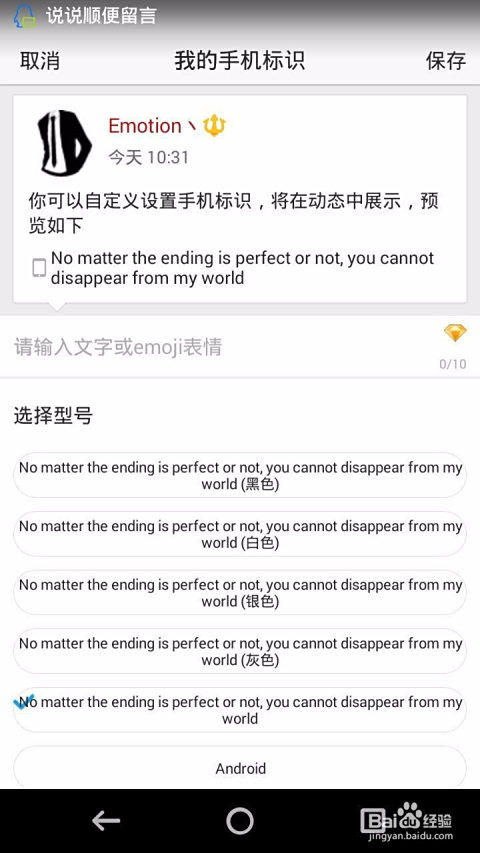

当点赞数成为个人主页的“门面”,其评价功能逐渐压倒情感功能。QQ用户群体年轻化特征显著,学生、初入职场者占比高,这一群体对“社交可见度”敏感度高,名片赞数自然成为“受欢迎程度”的直接量化。3000个赞这一数字,并非随意设定——在QQ的算法逻辑中,一定规模的赞数能触发“热门推荐”机制,使个人主页获得更多自然曝光,形成“数据-曝光-更多数据”的正向循环。对普通用户而言,这可能是“社交存在感”的证明;对商业用户而言,则是“流量吸引力”的量化指标。这种异化使得“刷赞”行为有了合理化借口:当真实社交互动难以快速积累数据,技术手段便成为“捷径”。

二、商业驱动下的流量逻辑:3000个赞作为“商业入场券”

日刷3000个QQ名片赞的核心动力,很大程度上源于商业变现的需求。在QQ的生态中,个人主页是流量承接的“端口”,高赞数能直接转化为商业价值。例如,微商、代购从业者通过高赞主页营造“人气爆棚”的假象,降低用户信任门槛;游戏主播、兴趣博主用赞数证明“影响力”,吸引品牌合作或平台扶持;甚至部分灰产从业者通过批量刷赞打造“虚假KOL”,再将流量导流至诈骗、色情等灰色产业链。

3000个赞这一数量级,暗含着商业场景的“成本-收益”平衡。人工刷赞单条成本约0.1-0.3元,3000个赞单日成本约300-900元,对中小商家而言是可承受的“流量投资”;同时,这一数字既能达到“看起来很火”的心理阈值,又避免因赞数过高(如过万)引发平台算法的异常检测。更关键的是,QQ的“看点”等内容分发机制会优先推荐高赞内容,这意味着3000个赞可能撬动远超成本的自然流量,形成“刷赞-曝光-转化-再投入”的商业闭环。这种逻辑下,刷赞不再是单纯的“数据造假”,而是流量经济中“杠杆效应”的必然产物——用可控成本撬动不确定的高回报,本质是商业竞争的“军备竞赛”。

三、平台规则与数据真实性的博弈:技术对抗下的风险边界

面对刷赞行为,QQ平台始终保持着高压打击姿态。其算法通过识别点赞行为的时间规律(如短时大量集中点赞)、用户画像异常(如新注册账号高频点赞)、设备指纹重复等特征,对刷赞账号进行限流、封禁处理。然而,刷赞产业的技术迭代速度同样惊人:从人工手动点赞,到模拟用户行为的脚本程序,再到利用“养号矩阵”(批量注册真实用户账号)的分布式刷赞,形成“道高一尺,魔高一丈”的对抗。

日刷3000个赞的行为,本质上是在平台规则与商业需求之间走钢丝。对普通用户而言,可能因“跟风”“攀比”偶尔刷赞,但单日3000次的规模已远超正常社交范畴,极易触发算法预警;对商业用户而言,短期刷赞可能带来流量红利,但长期来看,虚假数据会导致用户画像失真——例如,一个靠刷赞维持“高人气”的主页,实际互动率(评论、转发)极低,反而会被算法判定为“低质量内容”,最终得不偿失。这种博弈背后,是平台对“真实社交”的坚守与流量产业对“数据泡沫”的追逐之间的矛盾,而3000个赞,正是这一矛盾临界点的具象化体现。

四、个体心理动机:社交焦虑与身份认同的数字投射

抛开商业因素,个人用户的刷赞行为更值得玩味。在数字时代,社交场景从线下转移到线上,个体的“可见度”与“认同感”愈发依赖数据量化。QQ作为“Z世代”的社交主场,名片赞数成为“社交资本”的直接体现——当朋友圈、QQ空间充斥着“赞数截图”,用户难免产生“数字焦虑”:若自己的赞数远低于同龄人,是否意味着“不受欢迎”?是否会被社交圈边缘化?

日刷3000个赞,部分用户是为了“心理安慰”:通过技术手段快速填充赞数,在主页形成“虚假繁荣”,缓解社交焦虑;部分则是为了“身份标签”——例如,在游戏社群中,高赞数被解读为“大佬”象征,能快速获得群体认同。这种投射本质是数字时代社交关系的异化:当真实的情感互动被数据指标取代,个体不得不通过“刷赞”来构建“理想自我”,形成“数据假象-心理满足-更依赖数据”的恶性循环。

结语:从数据泡沫到真实回归的价值重构

日刷3000个QQ名片赞的行为,是流量经济、社交异化与个体心理交织的复杂产物。它既是商业竞争中的“流量密码”,也是个体在数字社交中的“身份焦虑”投射。然而,随着平台算法的持续优化、用户对虚假数据的警惕提升,以及“真实社交”价值的回归,这种依赖刷赞维持的数据泡沫终将破裂。未来,社交的价值或许不在于“赞数”的多少,而在于互动的深度、情感的浓度与关系的真实度。对用户而言,与其沉迷于“日刷3000个赞”的数字游戏,不如将精力放在构建真实的社交连接上——毕竟,社交的本质永远是“人”,而非冰冷的数字。