当朋友刷到您的内容后点赞了吗?这个问题看似简单,却藏着社交媒体时代最微妙的社交密码。在信息爆炸的当下,每个人都在通过内容塑造个人形象,而朋友的点赞,早已超越“已读”的范畴,成为社交关系、内容价值与个体认同的交叉点。它不是冰冷的数字,而是情感连接的具象化,是社交资本的小额投资,更是内容创作者不可忽视的“第一圈层反馈”。

朋友点赞:社交信任的“轻量级背书”

朋友刷到内容后的点赞,本质上是社交信任的快速传递。不同于普通用户的随机浏览,朋友的“刷到”本身就带有算法筛选的社交属性——平台基于共同好友、兴趣标签、互动历史等,将内容推送给“可能认识的人”。这种“精准推送”让朋友的点赞天然带有“熟人推荐”的权重。心理学中的“熟人效应”指出,来自信任个体的评价会显著降低信息接收者的认知成本,当朋友为内容点赞时,其实是在说:“我看过,我觉得不错,你值得花时间看。”

这种背书的力量远超算法推荐的冷冰冰数据。例如,一条旅行Vlog,陌生用户的点赞可能只是“觉得好看”,但朋友的点赞背后,可能藏着“我们下次一起去”的期待,或是“你拍得真棒”的鼓励。这种情感附加值,让朋友的点赞成为内容“社交价值”的核心指标。创作者或许会关注总点赞量,但真正扎心的往往是:“为什么XX(朋友)没点赞?”——这背后是对社交关系联结度的潜在焦虑。

内容触达与点赞:算法、社交图谱与用户心理的三重博弈

朋友能否刷到内容,以及是否愿意点赞,本质上是算法逻辑、社交图谱与用户心理共同作用的结果。首先,算法的“社交分发权重”决定了朋友看到内容的概率。平台并非简单将内容推送给所有好友,而是结合互动频率(是否常评论对方动态)、亲密度(是否在对方“特别关注”列表)、内容类型(朋友是否常看同类内容)等维度加权。这意味着,即使内容质量高,若与朋友的兴趣图谱错位,或近期互动稀疏,也可能“刷不到”。

其次,朋友“刷到后的点赞决策”藏着更微妙的心理机制。点赞行为本身是“低成本的社交表达”——不同于需要组织语言的评论,点赞只需0.5秒,却能传递“支持”“认同”“感兴趣”等多种信号。但朋友的选择往往更谨慎:若内容涉及价值观争议(如敏感话题、过度炫耀),朋友可能选择“沉默点赞”或“不点赞”;若内容质量平平,但出于维系关系的需求,也可能“礼貌性点赞”。这种“点赞的克制与慷慨”,恰恰反映了社交关系中的“边界感”与“共情力”。

值得注意的是,不同年龄段的朋友对点赞的认知差异显著。Z世代可能将朋友点赞视为“社交货币”,没点赞甚至意味着“关系淡了”;而30+的朋友更倾向于“内容质量优先”,点赞与否取决于内容本身是否引发共鸣。这种代际差异,要求创作者在内容策略中必须兼顾受众的社交心理。

创作者视角:从“追求数量”到“经营朋友点赞”的内容策略

对于内容创作者而言,朋友的点赞不仅是情感慰藉,更是优化内容策略的“数据富矿”。许多创作者过度关注“破圈”和泛流量,却忽略了身边朋友这一最真实的“测试样本”。事实上,朋友的反馈往往比陌生用户的评论更具参考价值:他们了解你的真实生活、表达习惯和潜在意图,能精准指出内容的“槽点”与“亮点”。

例如,职场博主发布“职场沟通技巧”内容,陌生用户的点赞可能源于“有用”,但同事朋友的点赞或许还藏着“你说的这个方法上周我刚试过,确实有效”的实践验证。这种“场景化反馈”能帮助创作者快速调整内容方向——若朋友普遍点赞“干货类”内容,而吐槽“生活化vlog”无聊,说明受众更倾向于价值输出而非情绪共鸣。

更重要的是,朋友的点赞能撬动“二级传播”。当朋友点赞后,其社交关系链中的其他用户(共同好友、朋友的好友)看到内容时,会因“熟人背书”而提高点击率。这种“社交裂变”的起点,往往就是那几个关键朋友的点赞。因此,成熟的创作者会主动经营“朋友点赞”这一环节:比如提前与朋友沟通内容主题,邀请“目标朋友”测试内容,甚至在内容中设置“朋友专属梗”(如@好友或提及共同经历),激发互动欲。

挑战与反思:当“朋友点赞”成为一种社交压力

然而,过度关注朋友点赞也可能带来负面效应。一方面,创作者可能陷入“点赞焦虑”——为获得朋友点赞而刻意迎合,甚至发布“讨好型内容”,失去个人风格。例如,为让朋友点赞而跟风拍热门梗,却忽略了自身领域的专业性;或因某位密友未点赞而反复揣测,影响创作心态。

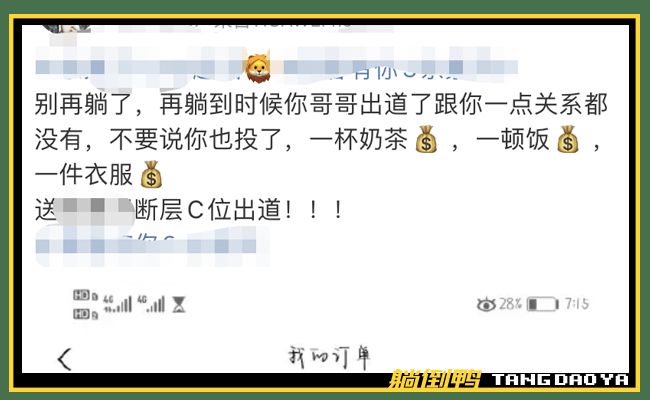

另一方面,对朋友而言,“被期待点赞”也可能成为一种社交负担。当朋友频繁刷到“求点赞”的内容(如“这条不赞就是不爱我”式暗示),反而容易产生逆反心理,甚至主动疏远。这种“绑架式互动”,本质上是对社交关系的过度消费。

更深层的挑战在于,社交媒体的“点赞通胀”正在稀释朋友点赞的价值。当每个人都习惯了“随手点赞”,点赞逐渐从“真诚表达”沦为“社交礼仪”,其背后的情感浓度也随之降低。此时,创作者需要更清醒地认识到:朋友点赞的多少,从来不是衡量内容好坏或关系亲疏的唯一标准。真正有价值的内容,是能引发朋友“深度互动”(如长评、私信讨论、线下实践),而非停留在列表里的红色小图标。

归根结底,“朋友刷到您的内容后点赞了吗”这个问题的答案,或许没那么重要。重要的是,我们透过这个问题看到了什么——是社交媒体时代人与人的连接方式,是内容创作中“真实”与“流量”的平衡,更是对“何为有意义的社交”的深层思考。在算法越来越懂我们的今天,朋友的点赞就像一面镜子,照见的不仅是内容的优劣,更是我们在社交关系中的真诚度与边界感。与其执着于“点赞数”,不如让每一次内容创作都成为与朋友“真诚对话”的开始——毕竟,能引发朋友“会心一笑”或“深度共鸣”的内容,远比100个点赞更有温度。