在数字社交的毛细血管中,“刷赞”早已不是新鲜事,但将其简化为“虚荣心作祟”的标签,实则遮蔽了这一行为背后复杂的社会心理图景。当个体在虚拟空间中反复刷新点赞数、为“赞”与“被赞”的数字波动焦虑时,其心理特征与行为动机的深层逻辑,实则是数字时代自我认同、社会关系与价值重构的微观投射。刷赞行为的本质,是个体在技术赋权与算法规训的双重夹击下,对存在感、归属感与价值感的本能追寻,其背后交织着社会比较、自我建构、群体压力与数字资本等多重社会心理动因。

一、社会比较下的数字攀比:从“参照群体”到“数字标尺”

社会心理学中的“社会比较理论”指出,个体通过与他人比较来评估自我价值,而数字社交平台将这种比较机制推向了极致。点赞数作为可量化的“社会反馈”,成为新的“数字标尺”,让刷赞人群陷入无休止的“上行比较”与“下行比较”循环。一方面,用户会不自觉地将自己的点赞数与“网红”“好友榜”中的高赞者对比,产生“为什么我得不到同样多认可”的相对剥夺感;另一方面,通过刷赞快速提升数字,又能在短时间内获得“优于他人”的虚假优越感。这种比较的恶性循环,催生了刷赞人群典型的“数字焦虑”心理——他们并非单纯追求点赞本身,而是将点赞数等同于“受欢迎程度”“社会地位”甚至“个人价值”,从而陷入“为比较而刷赞”的行为怪圈。更值得注意的是,算法推荐机制进一步强化了这种比较逻辑:高赞内容会被优先推送,形成“马太效应”,让普通用户误以为“刷赞是获得关注、跻身主流的唯一捷径”,进而将刷赞视为应对社会比较压力的“生存策略”。

二、自我认同的虚拟建构:从“真实自我”到“数字表演”

戈夫曼的“拟剧理论”认为,社会生活如同戏剧舞台,个体通过“前台表演”塑造他人眼中的形象。在数字社交中,点赞成为衡量“表演效果”的关键指标,而刷赞则是对“前台表演”的“人工美化”。许多刷赞者并非缺乏真实社交能力,而是在数字空间中构建了一个“理想自我”——他们精心挑选照片、文案,期待通过点赞获得“他人认可”,进而强化“我是被喜欢的”“我是有价值的”的自我认知。当真实反馈(点赞数)低于预期时,刷赞便成为弥补“理想自我”与“真实自我”差距的补偿行为。例如,青少年群体在自我认同形成期,更容易将点赞数作为“自我价值”的外部验证,通过刷赞获得“我是受欢迎的”心理暗示,以缓解成长中的不确定性与自卑感。这种“数字表演”的异化在于:个体逐渐沉迷于“被点赞的快感”而非“表达的真实”,刷赞从“手段”异化为“目的”,最终导致“数字自我”与“真实自我”的割裂——当点赞成为唯一的价值来源,个体便会在没有“数字掌声”时感到存在感危机。

三、群体压力与社交货币:从“情感连接”到“隐形绑架”

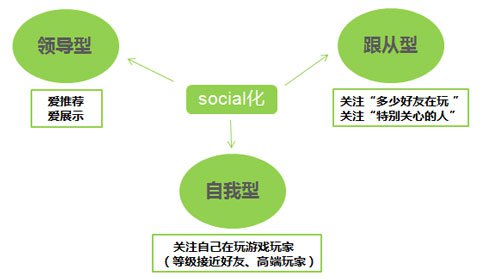

在社交媒体中,“赞”早已超越简单的情感认同,演变为一种“社交货币”——参与点赞、被赞是融入群体、维持关系的“通行证”。刷赞人群往往面临两种无形的群体压力:一是“期待压力”,亲友、同事的点赞会让个体产生“必须回赞”的责任感,而当自己内容点赞数过低时,会担心被视为“不合群”;二是“从众压力”,当周围人都在讨论“赞数”“涨粉”时,个体为避免被边缘化,会主动参与刷赞,以获得“共同话题”与“群体归属感”。这种“社交货币”的隐形绑架,让刷赞从“自愿行为”变为“不得不做”的任务。例如,职场人士在朋友圈发布工作动态后,若点赞数寥寥,可能会担心“领导觉得我不积极”“同事觉得我不存在”;而商家刷赞则是为了营造“产品热销”的假象,通过数字信任吸引消费者,本质是将“社交货币”转化为“经济资本”。刷赞行为在此背景下,成为个体在群体中寻求安全感的“数字盔甲”,却也让人逐渐失去真实表达的能力。

四、算法逻辑与数字资本:从“情感反馈”到“价值量化”

平台算法的“流量至上”逻辑,是刷赞行为泛滥的技术根源。算法通过“点赞-转发-评论”的数据权重,将内容质量简化为数字指标,高赞内容意味着更高曝光、更多流量,进而转化为实际收益(如广告分成、品牌合作)。这种“数字资本”的积累逻辑,让刷赞从“个人行为”升级为“产业行为”——灰色产业链通过机器刷赞、真人刷单等方式,为用户提供“点赞服务”,满足其对“快速变现”“流量焦虑”的需求。对普通用户而言,刷赞则是适应算法规则的“被动选择”:当意识到“内容再好没有赞也无人看见”时,刷赞便成为对抗算法“信息茧房”的无奈之举。例如,自媒体创作者为突破平台流量瓶颈,可能会选择刷赞来“启动”算法推荐,一旦获得初始流量,再依靠内容质量留住用户。这种“算法逻辑-数字资本-刷赞行为”的闭环,让点赞彻底脱离了“情感反馈”的本质,沦为可量化、可交易的商品,个体则在追逐数字资本的过程中,被异化为“算法的提线木偶”。

刷赞行为的背后,是个体在数字时代面临的存在性焦虑:我们渴望被看见、被认可、被接纳,却将这种渴望寄托于冰冷的数字;我们试图通过虚拟世界的“赞”来证明自我价值,却在数字攀比中迷失了真实的自我。要破解这一困局,不仅需要个体的反思——让“赞”回归情感连接的本质,而非价值评判的标尺;更需要平台的自律——打破“唯流量论”的算法逻辑,构建更注重内容质量与真实互动的生态。唯有如此,数字社交才能从“数字表演”的剧场,回归到“人与人真实连接”的场域,让每个个体都能在不依赖“数字掌声”的情况下,找到存在的意义与价值。