火牛脚本作为近年来短视频领域悄然兴起的一类自动化工具,其核心功能通过模拟真实用户行为实现批量操作,其中“刷赞”与“增加互动”成为最被关注的应用场景。这类脚本依托算法漏洞或平台规则盲区,短时间内为账号制造虚假的点赞、评论、转发数据,试图在流量竞争中抢占先机。然而,其运作逻辑不仅挑战了平台的内容生态规则,更折射出创作者对“数据焦虑”的集体妥协。从技术实现到实际效果,从短期利益到长期风险,火牛脚本刷赞互动的产业链背后,隐藏着对内容创作本质的深刻反思。

火牛脚本的技术逻辑:如何“伪装”成真实用户?

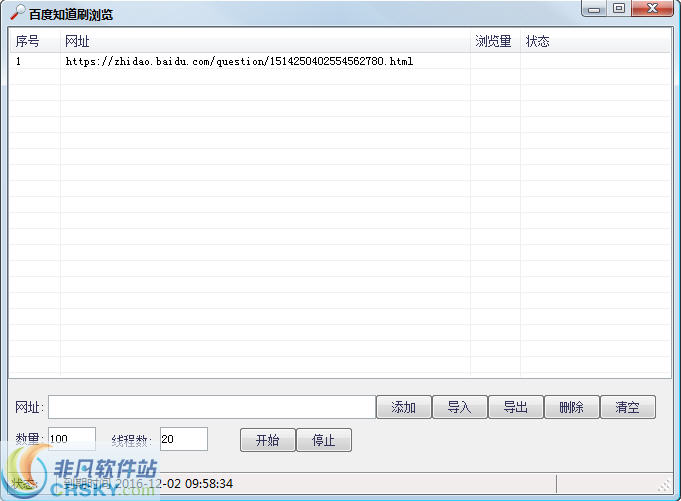

火牛脚本的核心竞争力在于对“人类行为”的高度模拟。其技术实现通常分为三个层次:基础行为模拟、环境参数伪造和指令序列优化。基础层面,脚本通过预设的点击频率、停留时长、滑动轨迹等参数,模拟普通用户观看视频后的点赞动作——例如,点赞前随机停留3-8秒,点赞后滑动屏幕1-2次,避免出现“即点即走”的机械特征。环境层面,脚本会调用虚拟IP池、设备指纹库等技术,伪装操作来源的地理位置和设备型号,规避平台对“异常账号”的初步筛查;部分高级脚本甚至能模拟不同网络环境下的加载速度,如4G网络下的卡顿延迟,进一步降低人工识别概率。

指令序列优化则是脚本“更拟人化”的关键。真实用户的互动往往具有“非连续性”和“选择性”,比如先点赞再评论,或对同类型视频重复互动。火牛脚本通过内置的“兴趣标签库”,针对特定领域(如美食、美妆、剧情)的视频生成差异化互动话术,例如“教程太实用了,已收藏!”“求同款链接!”等高频评论,再配合随机时间间隔发布,让平台算法难以判断其真实性。正是这种“表面合规”的技术设计,使得火牛脚本在短期内成为部分中小博主的“流量救星”。

刷赞互动的“价值幻觉”:数据泡沫下的真实需求

火牛脚本的流行,本质上是短视频行业“数据至上”逻辑的产物。在平台算法中,点赞、评论、转发等互动数据是衡量内容热度的核心指标,直接影响推荐量——例如,某视频点赞率超过5%,可能触发二次推荐,形成流量滚雪球效应。对于新账号或中小创作者而言,自然流量增长周期长、不确定性高,而火牛脚本能在数小时内将视频点赞量从几十提升至上万,快速突破平台“冷启动”阈值,获得更多曝光机会。

这种“数据捷径”背后,是创作者对“流量焦虑”的无奈妥协。在MCN机构的考核体系中,账号的互动率直接影响商业报价,甚至决定是否会被签约淘汰;个人博主则面临“不刷赞就淹没在信息流中”的竞争压力。某美妆博主坦言:“自然推广一条视频可能需要一周才能破万赞,而用脚本成本只要几十元,平台算法又不会立刻识别,何乐而不为?”然而,这种“虚假繁荣”本质是数据泡沫——当大量账号依赖刷赞维持表面数据,平台算法的推荐机制会被扭曲,优质内容可能因“初始互动不足”被埋没,而低质内容却因虚假数据获得流量,最终破坏整个生态的内容质量。

风险博弈:平台治理与账号安全的双重挑战

尽管火牛脚本短期内能带来“数据好看”的效果,但其风险正随着平台技术升级而急剧放大。在治理层面,抖音、快手等头部平台已建立“反作弊实验室”,通过AI模型识别异常数据:例如,同一IP地址短期内对多个账号进行批量点赞、评论内容高度重复、互动时间呈现规律性分布等。一旦被判定为“刷量”,账号将面临限流、降权,甚至永久封禁的处罚。2023年某MCN机构因批量使用火牛脚本为旗下200多个账号刷赞,最终被平台清空互动数据,商业合作全部违约,损失超千万元。

账号安全风险同样不容忽视。部分低价火牛脚本捆绑木马程序,可窃取用户账号密码、支付信息;即使“安全脚本”,其依赖的虚拟IP池也可能被平台纳入黑名单,导致账号关联IP异常,后续自然流量大幅下降。更关键的是,刷赞互动形成的“数据依赖症”,会让创作者丧失内容打磨能力——某剧情类博主曾因长期依赖脚本维持互动,当平台加大打击力度后,其视频自然点赞量从平均5000跌至500,粉丝活跃度骤降,最终账号停更。

合规出路:从“数据造假”到“真实互动”的价值回归

面对火牛脚本的诱惑与风险,行业正逐渐形成共识:真实的互动数据远比虚假的数字更有价值。对创作者而言,与其将成本投入脚本,不如优化内容本身——例如,通过设置互动话题(如“你遇到过类似情况吗?”)、发起投票、引导用户分享个人故事,激发观众主动参与。某知识类博主通过在视频结尾提问“你有哪些独家的生活技巧?评论区见!”,其视频评论率提升30%,粉丝粘性显著增强,后续商业合作报价反超依赖刷赞的同领域账号。

平台也在通过技术手段引导“真实互动”。例如,抖音推出“互动质量分”,综合分析评论的原创性、用户停留时长、回复率等维度,对高质量互动内容加权推荐;快手则推出“创作者成长助手”,为中小博主提供互动率优化建议,降低对“数据造假”的依赖。这些措施表明,短视频行业的竞争逻辑正在从“比数据”转向“比内容”,而火牛脚本所代表的“捷径”,终将被健康的内容生态所淘汰。

火牛脚本刷赞与增加互动的产业链,本质是流量焦虑下的畸形产物。它或许能在短期内为账号披上“数据光鲜”的外衣,却无法掩盖内容空洞的本质。在短视频行业从“野蛮生长”转向“精耕细作”的今天,创作者唯有回归内容创作初心,用真实的价值打动用户,才能在平台算法的迭代与市场的筛选中立足。毕竟,流量可以“刷”来,但信任与影响力,永远需要用心血与时间沉淀。