在社交媒体内容推广的生态中,“流量焦虑”几乎成为创作者与商家的普遍困境。为了突破算法推荐的第一道门槛,不少人将目光投向了“刷真人赞”——即通过真人账号而非机器程序为内容点赞,试图以此撬动平台的流量杠杆。然而,一个核心疑问始终萦绕:用户在社交媒体平台刷真人赞是否会被限流,进而影响内容推广效果? 要解答这个问题,需深入剖析平台限流机制的底层逻辑、真人赞的“真实”边界,以及虚假流量对内容生态的长远冲击。

一、限流机制的本质:平台为何要打击“异常流量”?

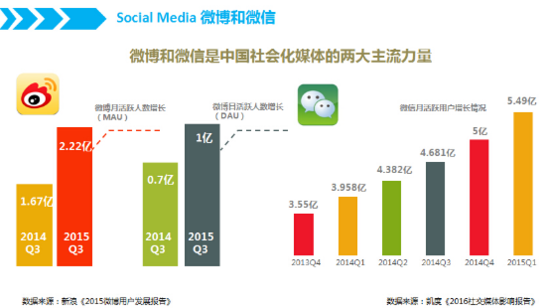

社交媒体平台的限流,本质是维护内容生态健康、保障用户体验的核心手段。无论是抖音、小红书还是微博,其算法推荐系统的首要目标,是让优质内容触达精准用户,而非被“流量泡沫”淹没。限流并非随机针对,而是基于对“异常行为”的精准识别——这些行为违背了平台“真实互动、价值传播”的底层逻辑。

真人赞之所以区别于机器刷赞,在于其依托真实账号,理论上更符合“用户自然偏好”的表象。但平台的风控系统早已进化:它不仅监测点赞行为本身,更关联账号画像、行为轨迹、互动深度等多维度数据。例如,一个长期不活跃的“僵尸号”突然批量点赞某条内容,或多个账号在短时间内对同一内容进行低质量点赞(无停留、无评论、无转发),都会被标记为“异常流量”。这种流量即便披着“真人”的外衣,仍会被判定为“虚假繁荣”,触发限流机制。

二、真人赞的“真实”边界:被算法识破的“伪互动”

用户之所以选择“真人赞”,是认为其比机器刷赞更安全,不易被平台检测。但现实是,真人赞的“真实”与否,不取决于账号是否由真人操作,而取决于互动是否源于内容价值。当前市面上多数“真人赞”服务,本质是“流量黑产”的变种:通过招募兼职用户或购买闲置账号,按需完成点赞任务,这些账号往往具有“三无”特征——无垂直领域偏好、无真实社交关系、无长期活跃轨迹。

平台算法对“真人赞”的识别早已超越“账号是否真人”的层面,而是通过行为模式判断“互动是否真实”。例如,正常用户点赞前通常会浏览内容3秒以上,而刷赞用户往往“秒赞”;正常用户的点赞会分散在不同类型内容中,而刷赞用户会集中在特定时间段、特定账号下集中操作。当系统检测到某条内容的点赞用户中,符合“异常行为模式”的比例超过阈值,即使这些账号是真人,仍会被判定为虚假流量,进而触发限流——不仅限流该条内容,甚至可能关联账号的整体权重。

三、限流背后的“蝴蝶效应”:从单条内容到账号生态的连锁反应

刷真人赞对内容推广效果的影响,绝非简单的“限流与否”的二元对立,而是可能引发“单条内容限流—账号权重下降—长期推广效果崩塌”的连锁反应。具体而言,当一条内容因真人赞被判定为异常,平台会降低其推荐优先级,导致自然流量断崖式下跌;同时,系统会标记该账号为“高风险推广主体”,后续发布的内容即使优质,也可能被“延迟推荐”或“限流曝光”。

更隐蔽的危害在于,虚假流量会扭曲算法对内容价值的判断。平台算法的核心逻辑是“用户反馈—内容迭代”:点赞、评论、转发等数据是判断内容是否受欢迎的重要依据。当数据被真人赞“注水”,算法会误判内容质量高于实际水平,从而将其推荐给更广泛的用户群体。但真正触达的用户会发现“内容与预期不符”,导致跳出率、差评率上升,进一步加剧算法的负面判断,最终形成“虚假流量—错误推荐—用户反感—权重下降”的恶性循环。

四、不同平台的差异化策略:真人赞的“风险系数”并非一成不变

值得注意的是,不同社交媒体平台因算法逻辑、用户属性、内容形态的差异,对真人赞的容忍度和检测力度也存在区别,这直接影响刷真人赞的“风险系数”。

例如,抖音作为短视频平台,其算法更侧重“完播率”“互动深度”和“用户停留时长”。即使一条视频通过真人赞获得了高点赞量,但如果完播率低、评论转发少,仍会被判定为“低质内容”,触发限流。小红书则以“种草属性”为核心,用户更注重内容的真实性和实用性,平台对“虚假互动”的打击尤为严格——笔记的点赞、收藏、评论需形成“正向闭环”,单纯的高点赞量若无收藏和评论支撑,极易被限流。微博的社交传播属性更强,但对“热搜”“热门话题”中的异常流量检测极为严格,批量真人赞参与话题营销,不仅会被限流,甚至可能被判定为“恶意营销”,导致账号被封禁。

五、破局之道:与其依赖“流量捷径”,不如深耕“内容价值”

面对“刷真人赞是否会被限流”的疑问,答案已然清晰:真人赞的“真实”经不起算法的推敲,其背后的虚假流量终将触发限流,且对内容推广效果弊大于利。与其在“流量黑产”的边缘试探,不如回归内容推广的本质——用优质内容打动用户,用真实互动撬动算法推荐。

具体而言,创作者可通过三个维度提升内容推广效果:一是精准定位目标受众,分析其兴趣偏好和行为习惯,输出“用户想看”的内容;二是引导深度互动,通过设置互动话题、发起用户征集、鼓励评论分享等方式,提升内容的评论率、转发率,让算法识别到“用户真实需求”;三是善用平台工具,如抖音的DOU+、小红书的薯条推广等,通过付费精准投放,让优质内容触达更多潜在用户,形成“自然流量+付费流量”的正向循环。

社交媒体的本质是“连接”,连接人与内容、人与人。刷真人赞看似是“流量捷径”,实则是对平台生态的破坏,也是对自身推广资源的浪费。唯有放弃“流量造假”的侥幸心理,深耕内容价值、尊重用户体验,才能在算法推荐的浪潮中站稳脚跟,实现内容推广效果的可持续增长。毕竟,真正的“流量”,从来不是刷出来的,而是用户用脚投票、用心选择的结果。