刷赞行为已成为微博平台内容生态的一大顽疾,虚假流量不仅扭曲内容价值评估,更误导用户判断、破坏社区信任。作为内容生产与消费的核心场景,微博的互动真实性直接关系到用户体验与平台公信力。用户对刷赞行为的主动举报,不仅是维护自身权益的正当途径,更是参与平台生态治理、推动清朗网络空间建设的关键行动。如何高效识别、精准举报并推动平台处理,成为每个微博用户需要掌握的“生态守护技能”。

刷赞行为的本质是通过非正常手段人为放大内容互动量,其表现形式多样:从机器批量注册账号集中点赞,到“点赞工作室”组织真人用户批量操作,甚至通过“养号”“养群”构建虚假互动网络。这类行为的核心特征是“异常集中”——短时间内大量低质账号对同一内容进行点赞,且账号普遍存在资料不完善、活跃度异常、关注粉丝比例失衡等问题。刷赞行为对平台生态的危害具有连锁效应:一方面,虚假流量掩盖优质内容的真实价值,导致劣币驱逐良币,优质创作者因缺乏自然曝光而流失;另一方面,广告主基于虚假互动数据投放广告,造成资源浪费,最终损害平台商业生态;更重要的是,普通用户长期接触虚假繁荣的内容,会逐渐对平台失去信任,削弱社区粘性。

用户举报刷赞行为,需建立在准确识别的基础上。常见的刷赞迹象包括:某条内容点赞量远超同类型优质内容,但评论、转发量却明显不足;点赞账号多为“僵尸号”(头像默认、昵称随机、无历史内容);点赞时间呈现整点、半点等规律性集中;或短时间内同一账号对多个不同内容进行高频点赞。值得注意的是,部分刷赞行为会伪装成“自然互动”,例如通过“互赞群”让用户手动点赞,此时需结合账号行为轨迹——若某账号频繁加入互赞群、短时间内为大量内容点赞,且点赞内容与自身兴趣领域毫无关联,同样属于可疑范畴。准确识别是有效举报的前提,避免因误判浪费平台审核资源。

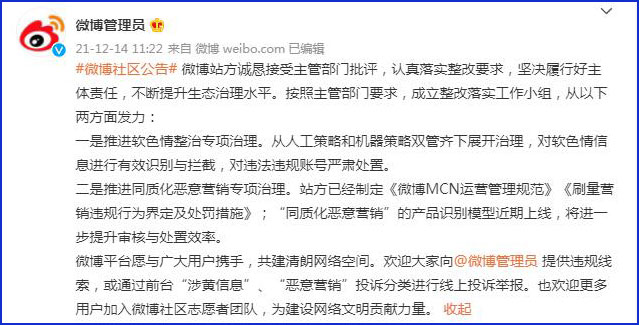

微博平台已建立相对完善的举报通道,用户可通过多路径提交刷赞行为举报。最直接的方式是在具体内容页面操作:点击疑似刷赞的内容,进入详情页后点击右上角“更多”选项,在下拉菜单中选择“举报”,随后进入举报类型选择页面。在“虚假互动”类别下,明确勾选“刷赞”子项,并详细填写举报理由。此时需重点描述异常细节,如“该内容在10分钟内点赞量从100激增至5000,但评论数仅20,且前100个点赞账号均为无头像、无粉丝的僵尸号”。若发现批量账号存在刷赞行为,还可通过微博“安全中心”的“举报入口”提交账号信息,选择“恶意行为”中的“刷赞作弊”,并附上相关账号列表及异常行为截图。此外,针对长期存在的刷赞内容或组织化刷赞团伙,用户可通过微博官方客服邮箱(如weibojubao@weibo.com)提交详实证据,包括内容链接、异常数据统计、账号行为分析等,为平台审核提供更全面的线索。

举报成功的关键在于证据的完整性与描述的清晰度。平台审核人员需依据用户提供的信息判断违规事实,因此证据链越充分,处理效率越高。例如,针对单条内容的刷赞举报,建议截取内容页面的点赞列表(显示点赞账号头像、昵称、关注粉丝数)、内容发布时间与点赞量增长曲线(可通过第三方数据工具或手动截图记录时间差对比)、以及部分可疑账号的主页截图(证明其无正常互动记录)。若发现组织化刷赞群组,需保存群聊记录(如“点赞任务发布”“完成截图”等)、群成员列表及其异常互动行为。在描述举报理由时,避免使用“我觉得”“好像是”等主观表述,而是用数据说话:“该内容发布于14:00,14:05点赞量达2000,其中1500个账号为注册时间不足1天、无任何关注/粉丝的空壳账号,且点赞时间集中在14:04-14:05,明显存在机器批量操作痕迹”。客观、具体的描述能帮助平台快速定位问题,提升举报处理准确率。

尽管微博平台已部署AI识别系统监测异常点赞行为,但刷赞手段不断迭代,技术审核仍存在盲区。例如,新型“分布式刷赞”通过不同IP、不同设备分散操作,规避AI的集中模式识别;“真人点赞”则利用兼职用户手动完成,使互动数据更接近自然行为。此时,用户举报的价值便凸显出来——作为“人工审核”的重要补充,用户能从内容消费的直观体验中发现技术难以捕捉的异常。平台对用户举报的响应机制也在持续优化:对于证据确凿的举报,通常会在24小时内处理完毕,违规内容将被删除互动数据或限流,涉事账号可能面临禁言、封号等处罚。然而,部分用户反映举报后未收到明确反馈,这可能与举报量过大或证据不足有关。建议用户在举报后通过“举报记录”查询处理进度,若未得到处理,可补充证据再次提交,形成“举报-反馈-优化”的闭环。

用户参与举报刷赞行为,本质上是对平台内容生态的“集体守护”。在流量经济时代,虚假互动已成为部分内容创作者、营销机构的“捷径”,但这种捷径以牺牲平台信任为代价。当越来越多用户主动站出来举报刷赞,相当于为平台提供了实时的“违规样本”,帮助技术团队迭代算法模型。例如,某用户举报的“养号-点赞-解散”模式,可能促使平台优化账号生命周期识别系统;批量举报的“互赞群”线索,则可能推动平台加强群聊行为监测。更重要的是,用户的举报行动会形成“破窗效应”——当刷赞行为频繁被举报、被处罚,潜在的违规者会意识到“刷赞有风险”,从而减少此类行为,逐步净化社区氛围。这种“用户监督+平台治理”的协同模式,是构建健康内容生态的必由之路。

刷赞行为的治理,从来不是平台单方面的责任,而是需要用户、平台、创作者共同参与的系统性工程。作为用户,我们既是内容的消费者,也是生态的守护者——当我们对一条虚假繁荣的内容点击“举报”按钮时,不仅是在维护自己的判断权,更是在为千万用户扫除信息干扰。微博平台作为中文互联网的重要舆论场,其互动真实性直接关系到社会信任的构建。每一个有效的举报,都是对“真实、有价值”内容的肯定,对“投机取巧”行为的否定。唯有当用户将举报视为一种自觉行动,平台将处理反馈视为一种优化契机,才能真正实现“流量向内容致敬,互动向真实回归”的生态愿景。这不仅是微博平台的责任,更是每个网络用户对清朗数字空间的共同守护。