网络点赞刷机,这一数字时代悄然滋生的灰色技术,正以隐蔽而高效的方式重塑着网络生态的价值链条。它并非传统意义上的设备系统重装,而是通过技术手段批量模拟真实用户点赞行为,在社交平台、内容社区、电商场景中制造虚假数据繁荣的“数字注水”产业。从网红刷量冲榜到商家虚假营销,这一技术的泛滥不仅扭曲了平台的内容评价体系,更在商业信任与数据安全层面埋下多重隐患。要理解其运作逻辑与风险本质,需从技术原理、产业链形态及社会影响三个维度展开深度剖析。

一、网络点赞刷机的技术内核:从人工模拟到AI驱动的数据造假

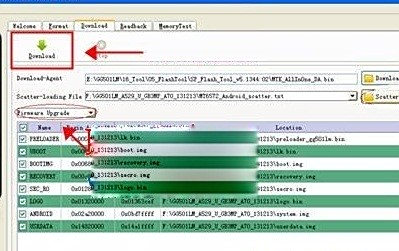

网络点赞刷机的核心在于“自动化”与“伪装性”。早期刷机依赖人工点击或简单脚本,通过大量虚拟账号或兼职用户手动点赞,效率低下且易被平台识别。随着技术迭代,现代刷机已形成“工具-流量-数据”三位一体的技术体系:在工具层面,开发者通过逆向解析平台API接口,编写可模拟用户操作轨迹的脚本程序,实现毫秒级的精准点击;在流量层面,刷机平台通过“设备农场”(成千上万部真实手机组成的自动化点击集群)或“云手机矩阵”,利用真实IP地址和设备指纹规避平台风控;在数据层面,部分高级刷机工具甚至能结合AI算法,模拟不同用户群体的点击习惯——如上班族通勤时段的碎片化点击、年轻用户的双指缩放操作等,使虚假数据在行为特征上无限接近真实用户行为。

更隐蔽的技术变种在于“跨平台协同刷机”。例如,某短视频平台用户通过刷机工具完成点赞后,数据会同步至关联的电商页面,形成“点赞-购买-好评”的虚假闭环,这种链路式造假不仅提升了单次刷量的商业价值,更让平台的内容-消费转化率数据严重失真。值得注意的是,部分黑产团队已开始利用区块链技术混淆数据来源,将虚假点赞行为包装成“用户自主激励”的链上交互,进一步增加了平台的识别难度。

二、产业链的深度渗透:需求、供给与灰色利益链

网络点赞刷机的泛滥本质是市场需求与技术供给的畸形结合。从需求端看,流量经济的“唯数据论”是核心驱动力。在MCN机构考核体系中,点赞量直接影响网红的商业报价;电商平台将“点赞转化率”作为商品推荐权重的重要指标;甚至部分政务新媒体也将点赞量视为政绩展示的“数字面子”。这种“数据崇拜”催生了庞大的刷机需求:从中小商家“刷量冲榜”的短期投机,到头部机构“长期养号”的系统性造假,需求层级覆盖了数字经济的各个角落。

供给端则形成了分工明确的黑产生态。上游是技术开发者,他们通过加密软件、暗网交易出售刷机工具,单套工具售价从数百元到数万元不等,甚至提供“定制化服务”——如针对特定平台的风控逻辑进行漏洞挖掘;中游是刷机平台运营商,他们通过“按量计费”模式(如千次点赞5-10元)整合设备农场与流量资源,形成规模化生产能力;下游则是“数据中介”,他们为需求方提供“刷量+代运营”的一站式服务,甚至伪造平台后台数据截图,让造假行为“可视化可验证”。据行业不完全统计,这一产业链的年市场规模已超过百亿元,形成了从技术研发到商业变现的完整闭环。

三、风险的多维扩散:从平台生态到社会信任的系统性危机

网络点赞刷机的风险绝非简单的“数据造假”,而是对数字生态根基的侵蚀。对平台而言,虚假点赞直接破坏了算法推荐的核心逻辑。当平台基于虚假数据分发内容时,优质内容可能因真实互动不足被淹没,而低质刷量内容却因“虚假热度”获得流量倾斜,最终形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。某头部短视频平台内部数据显示,其算法识别的“异常点赞账号”占比已超过15%,导致部分垂直领域的内容生态出现“僵尸账号刷屏、创作者逃离”的危机。

对用户而言,刷机行为正在摧毁数字社交的信任基础。当点赞量成为衡量内容价值的唯一标准,普通用户会陷入“数据焦虑”——为获得关注而被迫参与刷量竞争;消费者则可能因虚假点赞误导购买劣质商品,造成经济损失。更严重的是,部分刷机平台会非法收集用户隐私数据,如手机IMEI号、社交关系链等,用于二次诈骗或数据贩卖,形成“刷量-隐私泄露-精准诈骗”的犯罪链条。

对社会经济而言,刷机行为扭曲了市场公平竞争原则。中小商家因无力承担高额刷量成本而陷入“数字赤贫”,头部机构则通过数据垄断进一步挤压生存空间,加剧了数字经济领域的“马太效应”。此外,虚假数据还会误导商业决策——如某品牌依据刷量数据投入千万级营销预算,最终实际转化率不足1%,造成严重的资源浪费。

四、破局之路:技术反制与价值重构的双重探索

面对网络点赞刷机的挑战,平台与监管机构已展开多维度的反制行动。技术上,平台通过“行为特征分析+设备指纹识别+AI风控模型”的三重防护体系,例如通过检测点赞操作的“时间规律性”(如每3秒一次的精准点击)或“设备异常”(如同一IP地址下同时操作100个账号),识别刷机行为;法律层面,《网络安全法》《反不正当竞争法》已明确将“流量造假”列为不正当竞争行为,2023年某地公安机关曾破获一起涉案金额超亿元的刷机黑产案,对17名犯罪嫌疑人提起公诉,形成了有效震慑。

然而,根治刷机乱象更需要重构数字经济的价值评价体系。平台应弱化“唯数据论”,引入“内容质量+用户真实反馈+社会价值”的多维度评价模型;行业协会可建立“数据真实性认证”机制,对商业机构的流量数据进行第三方审计;媒体与公众则需提升“数据素养”,学会辨别虚假数据背后的商业逻辑。唯有当“真实互动”而非“虚假点赞”成为数字经济的核心价值,刷机技术才会失去生存的土壤。

网络点赞刷机的泛滥,本质上是数字经济发展过程中“效率至上”与“价值失序”矛盾的集中体现。技术的本应是提升真实交互的效率,而非制造虚假繁荣的泡沫。在数据成为核心生产要素的今天,唯有坚守技术向善的底线,构建“真实、透明、公平”的数字生态,才能让每一次点赞都成为价值的真实表达,而非数字泡沫的冰冷注脚。