肖哥在社交媒体上刷赞背后的真实原因,并非简单的“虚荣心作祟”或“无聊消遣”,而是一面折射数字时代个体心理困境与社会结构矛盾的棱镜。当他在深夜反复刷新页面,看着点赞数从三位数跳到四位数时,指尖划过的每一个屏幕,都在诉说着一场关于“被看见”的生存焦虑。这种行为的驱动力,是即时反馈机制下的多巴胺陷阱,是社会比较逻辑中的身份焦虑,更是数字社交场域里,自我价值被流量逻辑异化的无奈妥协。

一、即时反馈:多巴胺驱动的“点赞成瘾”机制

肖哥刷赞的直接动因,藏在社交媒体的产品逻辑里。每一次点赞,都是平台精心设计的“即时反馈”——它像一枚微型奖励,刺激大脑分泌多巴胺,让用户在短暂的愉悦中形成行为依赖。当肖哥发布一条动态后,前10分钟的点赞高峰期,他会像守在赌桌前的赌徒,不断刷新页面,期待那个红色的“+”号弹出。这种“期待-反馈-再期待”的循环,本质上是一种行为成瘾:平台通过算法将点赞与“被认可”强绑定,用户则在无意识中陷入“点赞越多=越有价值”的认知误区。

更深层看,这种成瘾机制利用了人类对“确定性反馈”的本能渴求。在现实社交中,他人的评价往往滞后且模糊,但社交媒体的点赞却以数字形式即时量化,让“被喜欢”变得触手可及。肖哥或许在现实中是个不善言辞的人,但在虚拟世界里,他可以通过刷赞快速获得“社交存在感”——哪怕这些点赞来自陌生人,哪怕这些互动毫无实质内容。这种低成本、高回报的反馈模式,让刷赞成了填补现实社交空缺的“数字代餐”。

二、社会比较:同辈压力下的“流量焦虑”

如果说即时反馈是刷赞的“生理引擎”,那么社会比较就是“心理燃料”。肖哥的社交圈里,总有几个“点赞收割机”:同事A的日常动态点赞轻松破千,朋友B的随手转发总能引爆评论区,甚至连远房亲戚的宠物照都能收获几百个赞。这种“同辈差距”像一根刺,扎在肖哥的自尊心上——他开始怀疑:“是不是我不够有趣?是不是我的内容没人喜欢?”

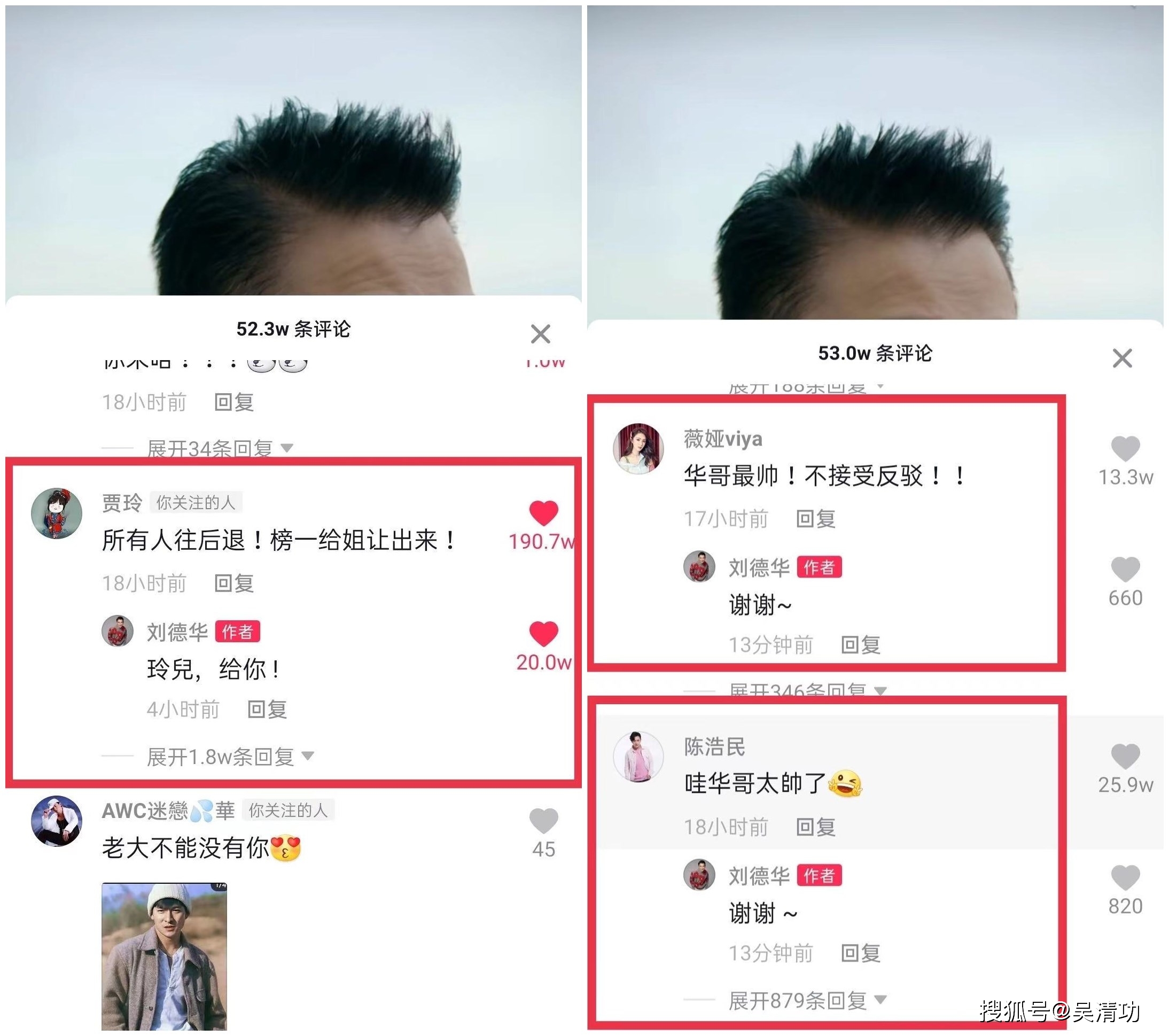

在这种比较逻辑下,点赞数成了新的“社交货币”。肖哥发现,无论是职场社交还是朋友聚会,“你那条动态有多少赞”成了隐形的话题门槛。当别人谈论起某个热点事件时,他若没有高赞动态作为“入场券”,便很难融入对话。于是,他开始刻意模仿“爆款公式”:蹭热点、写金句、P精修图,甚至购买“刷赞服务”。这种行为看似荒诞,实则是数字时代个体在社会比较压力下的生存策略——当虚拟社交身份成为现实社会地位的延伸,点赞数便成了证明“自己没有被落下”的数字图腾。

三、身份构建:虚拟自我与现实自我的割裂

肖哥刷赞更深层的动机,源于对“理想自我”的虚拟投射。在现实中,他可能是个普通职员,工作平淡,生活乏味,但在社交媒体上,他可以通过精心策划的内容,构建一个“更成功、更精彩”的数字形象:健身房打卡照塑造“自律人设”,旅行vlog暗示“生活品质”,职场感悟包装“思想深度”。而点赞,则是这个虚拟形象的“认证系统”——每一次点赞,都在告诉他:“你看,别人都认可这个版本的自己。”

然而,这种虚拟身份构建具有极强的脆弱性。当肖哥发现,没有高赞加持的“理想自我”便会瞬间崩塌时,他对点赞的依赖便从“锦上添花”变成了“雪中送炭”。他开始害怕“真实自我”暴露:偶尔的加班抱怨会被认为是“负能量”,平凡的日常分享会被觉得“无趣”,于是只能通过刷赞维持虚拟形象的“完美”。这种割裂让他陷入更深的焦虑:当点赞数成为自我价值的唯一标尺,真实的自我便在数字洪流中逐渐迷失。

四、算法规训:流量逻辑下的“价值异化”

肖哥刷赞行为的背后,还隐藏着一股更强大的结构性力量——社交媒体平台的算法规训。平台为了留存用户、提升流量,会不断强化“高赞=优质内容”的逻辑:点赞数更高的动态会被优先推荐,获得更多曝光;创作者的“点赞率”直接决定其商业价值;甚至连普通用户的社交权重,也会被点赞数隐性影响。在这种“流量至上”的算法逻辑下,肖哥逐渐被规训成一个“点赞追逐者”:他不再关注内容本身是否真诚,而是思考“如何才能获得更多点赞”。

这种异化在商业变现领域尤为明显。肖哥发现,无论是接广告、开直播还是做电商,“点赞数”都是商家衡量影响力的核心指标。为了接一条单价更高的推广,他不得不刷赞到“十万+”;为了证明自己的带货能力,他甚至伪造“点赞截图”。当点赞从“社交互动”异化为“流量工具”,肖哥的行为便从“被看见”的需求,异化为被流量逻辑裹挟的“数字劳工”。

五、真实需求:对“连接”的渴望与误读

剥离层层表象,肖哥刷赞最本质的原因,是对“真实连接”的渴望。在原子化的现代社会,个体普遍存在“孤独感”:同事间的关系止于工作,朋友间的联系渐行渐远,家庭中的交流也多流于表面。而社交媒体看似打破了时空限制,却用点赞、转发、评论构建了一种“弱连接”——这种连接轻量、快捷,却缺乏温度。肖哥沉迷于刷赞,本质上是在用这种“弱连接”填补“强连接”的缺失:他误以为,点赞数越多,就代表自己越“被需要”、越“被接纳”。

然而,这种“连接”是虚假的。当肖哥发现,高赞动态下的评论区充斥着“打卡”“求回赞”等机械互动时,当他深夜收到“点赞之交”的群发消息时,当他为了维持点赞数不得不伪装成“完美人设”时,他或许会意识到:真正的连接,从来不是数字的堆砌,而是灵魂的共鸣。刷赞能带来的,只是短暂的虚荣满足,却无法填补真实的情感空缺。

当肖哥在社交媒体上刷赞时,他刷的不是数字,而是数字背后那个渴望被看见、被认可、被连接的自己。这种行为既是个体在数字时代的生存策略,也是社会结构矛盾的微观显现:算法的规训、同辈的压力、虚拟身份的构建,共同将一个普通人推向了“点赞成瘾”的深渊。但值得深思的是,当肖哥们意识到“点赞无法定义价值”时,或许才是数字社交真正回归“人本”的开始——毕竟,人不是数字的奴隶,而是情感的主体。真正的“被看见”,从来不需要点赞数的背书,只需要一颗真诚的心。