花钱刷赞的现象在当今网络时代早已不是秘密,从社交媒体的网红博主到电商平台的商家,从普通用户的个人动态到企业的品牌宣传,“花钱买点赞”的操作似乎无处不在。但当我们追问“花钱刷赞是真的吗?”时,问题的核心早已超越了“是否存在”的表层答案,而是指向了更深层的追问:这种刷出来的“赞”,究竟具备怎样的“真实性”?在数据成为网络世界通行货币的今天,刷赞行为如何扭曲了真实的互动价值?又该如何辨别那些被精心包装的虚假流量?花钱刷赞的真实性,本质上是一场数据泡沫与真实价值的博弈,而这场博弈的背后,藏着网络生态的脆弱性与重构可能。

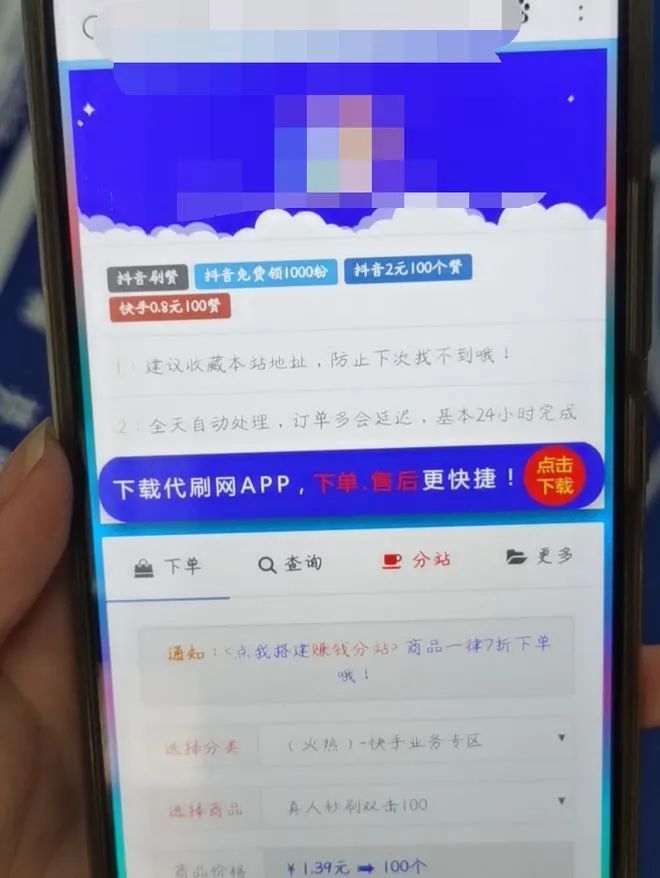

花钱刷赞的操作逻辑并不复杂,其产业链的成熟度远超普通人的想象。在电商平台或社交媒体的灰色地带,大量“刷单工作室”和“流量服务商”提供着从“点赞”“评论”到“转发”“粉丝”的一站式服务。这些服务的价格低廉到令人咋舌:一个平台的点赞可能仅需0.1元,千次点赞不过百元;而带有模拟真人IP、随机评论的“高质量点赞”,价格也仅在0.5元至2元之间。技术手段的升级让刷赞行为更加隐蔽:早期的机器刷赞因IP地址集中、行为模式单一容易被平台识别,如今服务商通过使用大量“养号”(长期模拟真实用户行为养成的正常账号)进行人工点击,配合动态IP切换、模拟滑动轨迹、随机互动时间等技术,已能做到“以假乱真”。甚至有服务商声称,其刷出的点赞能通过平台算法的“真实性检测”,融入真实的流量池中,进一步混淆视听。这种产业链的存在,直接证明了“花钱刷赞是真的吗?”——答案是肯定的,但其“真实”仅停留在数据层面的“存在”,而非用户真实意愿的表达。

那么,刷赞的“真实性”究竟在哪里崩塌了?真实用户的点赞,本质上是内容价值与用户情感共鸣的即时反馈:可能是被文案打动,被视觉吸引,或是对观点的认同。这种互动背后,藏着用户画像、兴趣偏好、行为路径的复杂交织——一个美食博主的高赞内容,点赞者可能是对烹饪感兴趣的宝妈,也可能是喜欢探店的年轻人,他们的停留时长、评论内容、后续关注行为,共同构成了“真实互动”的价值链条。而刷赞呢?无论是机器还是人工刷手,其行为逻辑只有一个:完成任务。他们不会阅读文案,不会观看视频,更不会产生情感共鸣,所有的“赞”都是无差别的、机械化的数据填充。这种“点赞”没有用户画像的支撑,没有行为轨迹的延续,更无法带来后续的转发、评论或转化,本质上是一具没有灵魂的“数据空壳”。平台算法虽然难以通过单一数据点识别刷赞,但当大量虚假点赞与零散的真实互动并存时,数据的“浓度”会失衡——比如某条内容点赞量过万,但评论不足百条,且评论内容高度雷同,这种“高赞低互动”的异常,恰恰暴露了刷赞“真实性”的虚假本质:它只是数字游戏中的作弊码,而非内容价值的真实度量衡。

刷赞行为的泛滥,正在对网络生态造成系统性的侵蚀。对内容创作者而言,短期内的“虚假繁荣”可能带来流量焦虑的缓解:高赞数据能触发平台的算法推荐,吸引更多自然流量,甚至带来商业合作。但这种依赖数据的“捷径”最终会反噬创作本身——当创作者将精力从打磨内容转向“如何维持数据好看”时,内容的深度与独特性会被稀释。更严重的是,一旦平台识别出异常流量,创作者可能面临限流、降权甚至封号的处罚,得不偿失。对企业用户来说,刷赞看似是低成本的品牌曝光手段,实则隐藏着巨大风险:虚假数据无法转化为实际消费,反而可能因用户发现“货不对板”而引发口碑危机。某电商平台曾曝光案例,某商家通过刷赞将一款普通美妆产品捧为“爆款”,但实际用户评价中“与描述不符”“效果差评”占比高达60%,最终不仅产品滞销,店铺评分也一落千丈。对普通用户而言,长期暴露在虚假流量环境中,会对网络信任体系造成致命打击——当“点赞”不再是真实意愿的体现,而是可以被买卖的商品时,用户对内容的判断标准会逐渐模糊,最终导致“劣币驱逐良币”:真正优质的内容因数据不够“亮眼”而被埋没,而那些靠刷赞维持热度的低质内容却能占据流量高地,整个网络生态陷入“数据泡沫”的内卷。

面对刷赞乱象,辨别其“真实性”并非无迹可寻。普通用户可通过“三看原则”初步判断:一看互动质量,真实内容的评论往往有具体细节(如“这个做法试过,确实好吃”),而刷赞评论多为“不错”“学习了”等模板化语言;二看用户画像,若点赞账号多为新注册、无头像、无动态的“僵尸号”,或账号注册地与内容定位严重不符(如本地美食内容被大量海外账号点赞),则需警惕;三看数据波动,真实内容的点赞量通常会随时间自然增长,而刷赞往往在短时间内集中爆发,随后趋于停滞。对平台而言,技术手段的升级是关键:通过分析用户行为路径(如点赞前是否浏览内容页)、设备指纹识别(同一设备批量操作)、互动深度检测(点赞后是否有评论、转发等后续行为)等维度,构建更完善的反刷算法。更重要的是,平台需调整流量分配机制,降低“点赞量”的权重,增加“互动时长”“评论质量”“转发转化”等更能体现真实价值的数据指标,从根源上减少刷赞行为的“收益预期”。

归根结底,“花钱刷赞是真的吗?”这个问题的答案,早已不是简单的“是”或“否”,而是对网络时代价值标准的深刻反思。当“点赞”从一种情感表达异化为一种数据商品,当“流量”从内容价值的度量衡沦为投机者的游戏工具,我们失去的不仅是真实互动的温度,更是对优质内容的敬畏。刷赞的“真实性”只存在于数据的幻象中,而真正有价值的“真实”,永远藏在那些能引发共鸣、触动人心、带来改变的内容里。对于创作者而言,回归内容本质,用真诚打动用户,才是对抗虚假流量的最佳武器;对于平台而言,唯有重构健康的评价体系,让优质内容自然生长,才能维护网络生态的长期繁荣;而对于每一个用户而言,擦亮双眼,拒绝被数据泡沫裹挟,用真实的互动支持真正有价值的内容,才是对网络时代最珍贵的“点赞”。