在社交媒体的内容生态中,“评论比点赞多”的数据组合正逐渐打破“点赞即认可”的传统认知。这种看似反常的数据表现,常被简单归因为“刷量行为”,但深入分析用户行为逻辑与内容传播规律后会发现,评论与点赞的数量差异,实则反映了更复杂的互动本质——评论比点赞多并非刷量的必然标志,而是内容深度、用户参与度与平台生态共同作用的结果。

评论与点赞作为社交平台最基础的互动行为,本质上是两种不同层级的用户表达。点赞是一种轻量级、低成本的“快速表态”,用户仅需点击一次即可传递“认同”“喜欢”“支持”等简化情绪,其操作门槛极低,适合对内容产生泛化认可时的即时反馈。而评论则是一种深度互动,需要用户投入时间思考、组织语言并表达具体观点,可能涉及补充信息、提出质疑、分享经历或引发讨论,本质上是对内容的二次创作。这种行为成本的差异,决定了两者天然存在不同的触发场景:当内容传递的是普适性情感(如治愈系文案、美景图片)时,用户倾向于用点赞快速传递共鸣;而当内容包含争议性观点、实用信息或情感共鸣点时,用户则更有动力通过评论表达更复杂的情绪或立场。例如,一篇揭露行业乱象的文章,可能因触动用户利益而引发大量评论,但点赞量未必同步增长——并非内容不被认可,而是用户选择用更激烈的方式参与讨论。

将“评论比点赞多”直接等同于刷量,本质上是对社交互动逻辑的简化误解。刷量行为的核心特征是“数据造假”,即通过技术手段或人工方式制造虚假互动,其评论往往呈现出“无意义化”“模板化”“集中化”等异常特征:内容多为“支持楼主”“顶”“沙发”等重复性短语,缺乏具体观点;用户画像多为新注册账号、无历史互动记录的“僵尸号”;发布时间高度集中,远超正常用户的内容消费节奏。而真实场景下的“评论多”,往往伴随着评论内容的多样性、用户画像的分散性和时间分布的自然性。例如,一款新手机测评视频,若评论区出现“续航比上一代提升明显,但发热控制仍需优化”“拍照算法对暗光场景处理更好,但色彩饱和度偏高”等具体反馈,且评论用户来自不同地域、有真实的设备使用历史,即便评论量高于点赞量,也恰恰说明内容激发了用户的深度讨论欲,而非虚假数据。

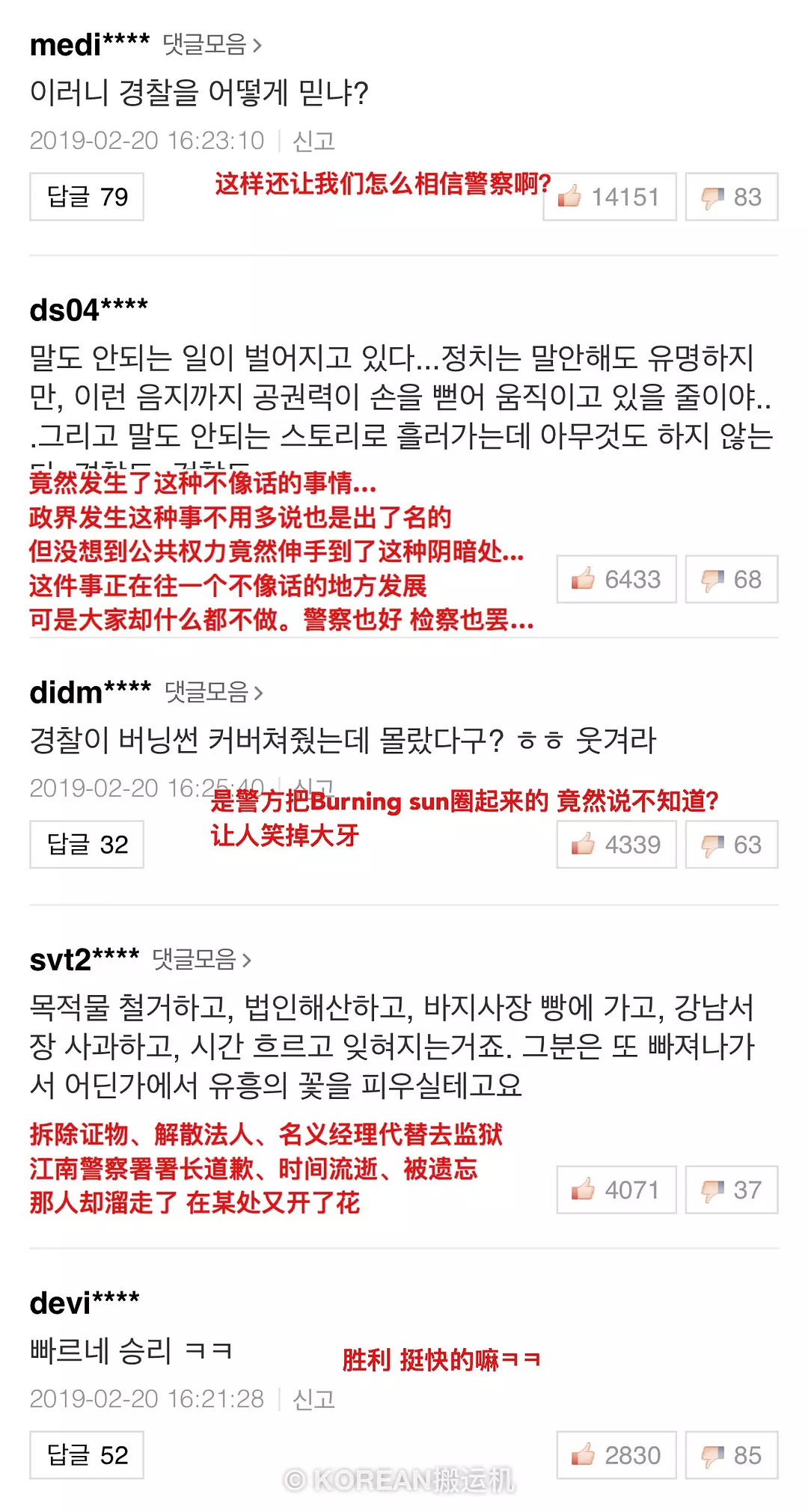

事实上,“评论比点赞多”的现象在特定内容类型中具有天然的合理性。从内容属性来看,争议性、话题性或强互动属性的内容更易引发评论。例如,社会热点事件、明星八卦、产品测评等话题,因涉及多元立场或切身利益,用户会主动通过评论表达观点、反驳他人或寻求认同,形成“讨论-回应-再讨论”的互动链,这种链式反应会使评论量呈指数级增长。而情感共鸣类内容(如感人故事、励志语录)则更依赖点赞传递情绪,用户可能因感动而点赞,但未必有动力分享个人经历。从平台机制来看,部分平台通过算法优化鼓励评论互动,例如将“评论数”作为内容推荐的重要权重,或设置“评论抽奖”“话题讨论”等激励活动,客观上提升了评论的相对数量。此外,用户群体的代际差异也会影响评论与点赞的比例:年轻用户(如Z世代)更倾向于通过评论表达个性、参与社群互动,而年长用户则更习惯用点赞传递简单支持,这种群体偏好会导致不同平台或账号出现“评论占比高”的常态数据。

要准确判断“评论比点赞多”是否为刷量,需结合“内容质量”“用户行为真实性”“数据匹配度”三个核心维度进行综合分析。从内容质量看,真实互动的评论往往与主题强相关,或提出建设性意见,或分享个人案例,甚至形成观点交锋;而刷量评论则常与内容脱节,存在“文不对题”“复制粘贴”等问题。从用户行为真实性看,可通过查看评论用户的账号历史——真实用户通常有动态更新、关注领域、互动记录等“活账号”特征,而刷量用户多为“空壳号”,无任何社交痕迹。从数据匹配度看,真实内容的评论与点赞量应与内容传播热度正相关:若内容在小范围传播却出现海量评论,或评论量远超内容实际触达用户数(如一篇仅1000人浏览的视频却有5000条评论),则存在刷量嫌疑。例如,某美妆博主发布的教程视频,若评论区出现大量“教程太棒了,已收藏”等重复性好评,且发布后1小时内评论量突破万条,但视频完播率仅20%,点赞量不足评论量1/10,这种数据异常便更可能是刷量所致。

对内容创作者而言,“评论比点赞多”的数据反而可能成为优化内容方向的“指南针”。高评论量意味着内容具备“话题性”和“讨论价值”,创作者可通过分析评论中的高频观点、争议点或改进建议,调整内容策略——若用户普遍关注某类问题,可在后续内容中深入探讨;若存在误解,可通过评论区互动或二次创作澄清。对平台而言,需建立更科学的数据监测机制,通过AI识别异常评论模式(如关键词重复、发布频率异常),结合用户画像分析,精准打击刷量行为,维护真实互动的生态。对用户而言,则需跳出“唯数据论”的误区,不被表面数字迷惑:真正优质的内容,其价值不在于评论与点赞的比例,而在于能否引发思考、传递价值或促进连接。

归根结底,“评论比点赞多”是社交内容生态多样性的体现,它打破了“点赞=优质”的单一评价体系,揭示了用户互动行为的复杂性与真实性。在信息过载的时代,我们更需要透过数据表象,关注内容本身的深度与互动的本质——无论是点赞的快速共鸣,还是评论的深度探讨,都是用户对内容价值的真实反馈。唯有摒弃对“数据异常”的刻板偏见,建立以“真实互动”为核心的评价标准,才能让优质内容脱颖而出,让社交平台回归连接人与内容、人与人的本质。