刷赞行为对社交媒体账号的影响有多大?这个问题看似简单,实则触及了数字时代内容生态的核心矛盾——当互动数据可以“购买”,账号的真实价值该如何衡量?表面上看,刷赞是快速提升账号数据的捷径,但深入剖析便会发现,这种行为正在从算法逻辑、用户信任、内容生态三个维度,对社交媒体账号进行系统性侵蚀,其影响绝非“数据好看”那么简单,而是“短期繁荣与长期崩塌”的双重悖论。

刷赞行为的本质:数据造假的产业链与流量焦虑的产物

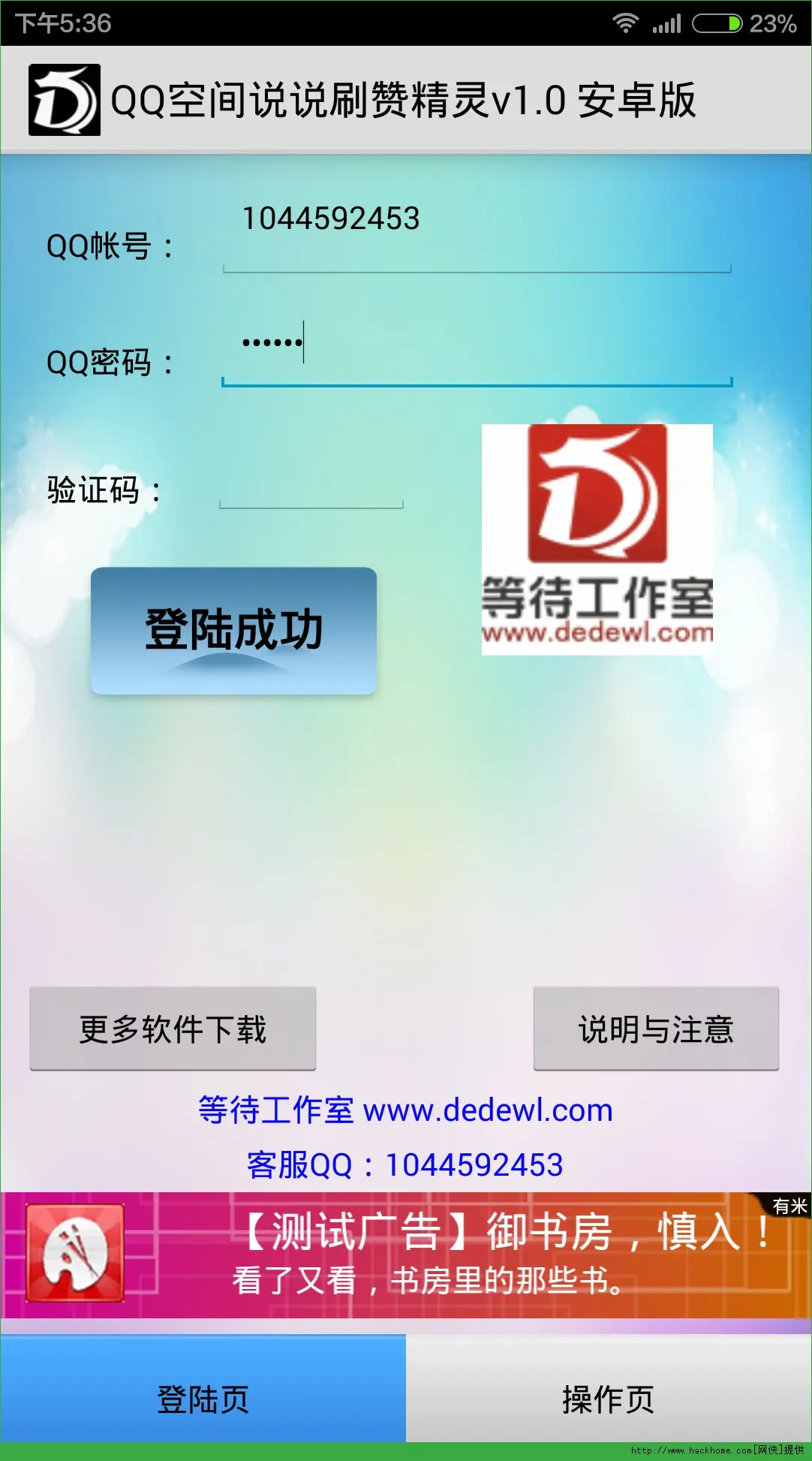

刷赞,即通过技术手段或人工操作,为社交媒体账号的动态、视频、文章等虚假增加点赞量,其背后是一条成熟的黑色产业链:从“机器刷赞”的自动化脚本,到“真人刷赞”的兼职水军,再到“数据包”的批量交易,成本低至每千赞几元,却能快速制造出“高互动”的假象。这种行为之所以泛滥,根源在于社交媒体的“流量崇拜”——账号权重、推荐位、商业变现,几乎都与点赞、评论、转发等数据强绑定。创作者面临“不刷赞就落后”的囚徒困境,品牌方追求“数据好看”的营销效果,最终共同催生了这场数据造假的游戏。然而,这种游戏从一开始就注定了是“饮鸩止渴”。

短期影响:数据泡沫的虚假繁荣与算法推荐的“甜蜜陷阱”

刷赞最直接的影响,是让账号在短期内获得“虚假繁荣”。一个新注册的账号,可能通过几天刷赞就积累数万点赞,看起来像是“头部创作者”;一个濒临沉寂的账号,也能靠刷赞重回“热门榜单”。这种数据泡沫,确实能带来短暂的流量红利——平台算法会优先推送高互动内容,刷赞后的账号更容易获得自然曝光,吸引初始粉丝。但这种繁荣是“纸糊的”:虚假点赞没有真实的用户参与,评论区往往一片冷清,甚至出现“点赞10万,评论0条”的诡异现象。算法并非“傻瓜”,平台早已通过技术手段识别异常数据(如点赞与评论比例失衡、账号活跃度异常等),刷赞账号不仅可能被限流、降权,甚至面临封号风险。更关键的是,这种“数据造假”会让账号陷入“算法依赖”——为了维持虚假的高互动,创作者不得不持续刷赞,最终在流量泡沫中迷失方向,忘记了内容创作的初心。

长期影响一:算法逻辑扭曲与内容生态的“劣币驱逐良币”

社交媒体的算法核心,是“用户兴趣匹配”——通过分析用户的点赞、评论、停留时长等行为,判断内容质量,进而推荐给更精准的受众。刷赞行为,本质上是对算法逻辑的“欺骗”。当大量低质、甚至违规内容通过刷赞获得高曝光,优质内容的生存空间就会被严重挤压。例如,一个认真创作的知识博主,可能因为数据增长缓慢而被算法“抛弃”;而一个靠刷赞的营销号,却能凭借虚假的高互动获得更多推荐。这种“劣币驱逐良币”的现象,正在破坏内容生态的良性循环。用户发现平台推荐的内容越来越“水”——高赞视频可能是抄袭拼接,高赞文章可能是标题党,最终导致用户对平台的信任度下降,而账号的“自然流量”也会因为用户流失而萎缩。算法的“失灵”,最终反噬的是所有账号的生存根基。

长期影响二:用户信任危机与账号价值的“信任透支”

社交媒体账号的核心价值,从来不是冰冷的数字,而是用户信任。一个拥有10万真实粉丝的账号,其影响力远超一个拥有100万虚假粉丝的账号。因为真实粉丝意味着“内容认同”“情感连接”和“商业转化潜力”。而刷赞行为,正在系统性地透支这种信任。当用户发现“高赞=低质”“粉丝=水军”,他们对账号的信任会彻底崩塌:品牌方不再相信“网红数据”,消费者不再相信“种草推荐”,甚至普通用户也会对“热门内容”产生怀疑。更严重的是,这种信任危机具有“传染性”——一个账号的刷赞行为,会让用户对整个平台的内容真实性产生质疑,最终导致“劣币驱逐良币”的恶性循环。对于品牌账号而言,虚假数据更是“自杀式操作”:一旦被曝光“刷赞”,不仅会失去消费者信任,还会面临法律风险和品牌声誉的永久性损伤。

行业困境:平台治理的“猫鼠游戏”与创作者的“生存悖论”

面对刷赞行为,平台并非没有行动。抖音、小红书、微博等平台都出台了反作弊机制,通过AI识别、用户举报、数据异常检测等手段打击刷赞。但这场治理始终是一场“猫鼠游戏”:刷赞技术不断升级,从“机器刷”到“真人刷”,再到“养号刷赞”,平台的技术手段始终滞后于造假手段。更深层的问题在于,平台的“流量逻辑”与“治理逻辑”存在矛盾——平台需要高互动数据维持用户活跃,却又不得不打击数据造假以保护生态健康。这种矛盾,让创作者陷入“生存悖论”:不刷赞,可能因为数据不足而被算法埋没;刷赞,可能面临封号风险和信任危机。最终,许多创作者被迫在“真实创作”和“数据造假”之间摇摆,而整个行业则在“流量焦虑”和“生态健康”之间艰难平衡。

破局方向:从“数据崇拜”到“价值回归”的必然选择

刷赞行为对社交媒体账号的影响,本质上是“数字泡沫”对“真实价值”的侵蚀。要破解这一困局,需要平台、创作者、用户三方共同努力:平台需要优化算法逻辑,从“唯数据论”转向“质量优先”,引入更多真实互动指标(如用户停留时长、评论深度、转发意愿),降低刷赞的“性价比”;创作者需要回归内容本质,用优质内容吸引用户,而不是依赖虚假数据;用户需要提升辨别能力,拒绝“数据崇拜”,关注内容本身的价值。当社交媒体账号的价值不再由虚假点赞定义,而是由真实用户的内容认同、情感连接和商业转化能力决定时,刷赞行为自然会失去生存土壤。

刷赞行为对社交媒体账号的影响,远不止“数据好看”那么简单。它是一场“短期繁荣与长期崩塌”的赌博,是对算法逻辑、用户信任、内容生态的三重破坏。当数字泡沫散去,留下的只有账号价值的废墟和用户信任的碎片。社交媒体账号的真正生命力,从来不在虚假的点赞数字里,而在每一次真实互动的温度、每一份优质内容的重量中。回归真实,才是账号长久发展的唯一正道。