在社交平台的互动场景中,“点赞”已成为最基础的情感表达符号,但一个普遍现象引发用户好奇:为何点赞后不显示点赞者身份? 这一设计并非技术局限,而是平台基于用户心理、社交生态与商业逻辑的多重考量。从Facebook到微信,从微博到抖音,主流社交产品几乎不约而同选择“匿名点赞”机制,背后实则隐藏着对社交边界的精准把控、对用户隐私的深度保护,以及对内容生态的主动塑造。理解这一逻辑,需要拆解其背后的价值链条与时代背景。

一、隐私保护:用户对“被看见”的自主控制权

点赞行为本质上是用户对内容的情感背书,但这种背书是否需要公开身份,涉及社交场景中最核心的隐私议题。在现实社交中,人们会根据关系亲疏选择“公开”或“隐藏”自己的偏好——例如,在朋友圈为领导的文章点赞,可能希望避免“过度关注”的误解;为敏感话题点赞,则可能担心不必要的标签化。社交平台通过隐藏点赞者身份,将“是否公开表达”的决定权交还用户,这种“默认隐私”的设计,本质上是对用户社交自主权的尊重。

从技术实现看,匿名点赞并非无法追踪(平台后台仍记录数据),但前端对用户不可见,直接降低了个人信息泄露的风险。在数据滥用问题日益凸显的今天,用户对“点赞记录”可能被用于画像分析、商业推荐的警惕性提升,隐藏身份相当于为用户的社交行为筑起一道“心理防火墙”。正如用户体验设计师尼尔·埃亚尔在《上瘾》中指出:“产品的核心价值在于帮用户规避社交风险,匿名点赞正是通过降低‘表达成本’,让用户更愿意参与互动。”

二、社交减压:从“点赞焦虑”到“真实互动”

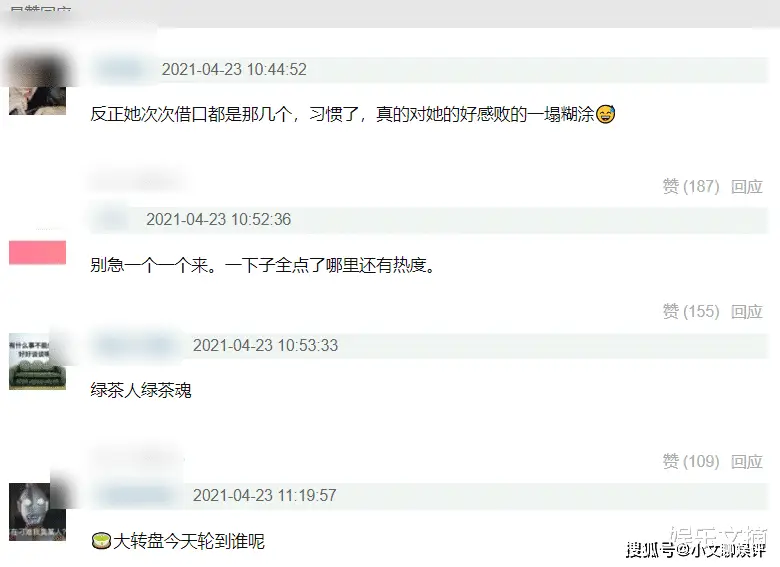

当点赞者身份公开,社交场景中极易滋生“攀比压力”与“社交表演”。例如,一篇内容获得100个点赞,若每个点赞者都可见,用户会不自觉分析“谁给我点了赞”——是好友、同事还是陌生人?是否需要回赞?这种“社交义务感”会扭曲点赞的原始意义:从单纯的内容认同,异化为维持关系的“社交货币”。心理学研究表明,公开的点赞者列表会触发用户的“社会评价焦虑”,尤其在弱关系社交中,用户可能因担心“被误解”而放弃表达真实偏好。

隐藏点赞者身份,则能有效打破这种“点赞绑架”。用户无需顾虑“谁在看我”,只需基于内容本身做出判断,互动行为更趋纯粹。对内容创作者而言,这同样是一种保护:当粉丝无需担心“被关注者发现点赞”,反而更愿意为小众、深度或争议性内容点赞,推动优质内容突破圈层。例如,在知乎上,用户为冷门专业回答点赞时,匿名机制避免了“暴露兴趣圈”的顾虑,使得知识分享的阻力更小。可以说,匿名点赞通过“去身份化”,让社交回归内容本质,缓解了数字化时代的“社交疲劳”。

三、算法逻辑:数据收集与内容分发的效率平衡

社交平台的算法推荐依赖用户行为数据,而点赞是最核心的“兴趣信号”之一。若点赞者身份公开,算法在数据收集时需额外关联用户关系链,不仅增加计算复杂度,还可能因“熟人社交压力”导致数据失真——例如,用户可能因“不好意思不点赞”而给出非真实反馈,干扰算法对用户真实偏好的判断。

匿名点赞则让平台更聚焦“行为本身”而非“行为主体”。算法只需记录“某类内容被点赞”,而不必纠结“谁点赞”,从而更高效地挖掘内容与用户的匹配度。同时,隐藏身份能减少“刷赞”的社交价值:若点赞者可被看见,部分用户可能通过“互赞群”等方式伪造互动数据,破坏内容生态的公平性;匿名状态下,点赞无法直接转化为“社交资本”,降低了刷赞动机,让算法更依赖真实的内容质量进行分发。这种“去身份化”的数据处理,本质上是平台在效率与真实性之间的权衡——以牺牲“可见性”换取“数据纯度”,最终提升整体内容推荐的精准度。

四、内容生态:避免“身份标签”绑架内容价值

在信息过载的时代,社交平台的核心目标是筛选优质内容,而非放大用户的身份标签。若点赞者身份公开,内容价值可能被“点赞者的身份”所绑架:一个普通用户的回答,若被大V点赞,会获得更多关注;反之,大V的普通内容可能因“身份光环”获得过度曝光。这种“身份通胀”会形成马太效应,挤压中小创作者的生存空间,导致内容生态趋于同质化。

匿名点赞则剥离了“点赞者身份”与“内容价值”的直接关联,让用户更关注内容本身而非背后的“光环”。例如,在B站,用户为UP主视频点赞时,无需关心“其他点赞者是谁”,视频能否被推荐,完全取决于点赞量、完播率、互动深度等客观指标。这种机制鼓励“内容为王”,而非“身份为王”,有助于构建更公平的创作环境。同时,隐藏身份还能减少“群体极化”风险:若点赞者可见,用户可能因“点赞者属于某个群体”而对内容产生先入为主的偏见,而匿名状态则让内容接受度更趋理性。

五、例外场景与未来趋势:在“匿名”与“可见”间寻找平衡

值得注意的是,“不显示点赞者身份”并非绝对规则。在部分场景下,平台会选择“可见”机制:例如微信朋友圈的“共同好友”点赞提示、小红书的“互相关注”点赞显示,这些设计本质上是基于“强社交关系”的优化——当用户与点赞者存在强关联时,身份公开反而能增强社交粘性,促进互动深化。

未来,随着用户需求的多元化,匿名与可见的边界可能更灵活。例如,平台可能推出“匿名/可见”切换功能,让用户自主选择;或基于内容类型差异化设计:新闻类内容默认匿名,熟人社交类内容默认可见。此外,AI技术的发展也可能带来新变化——通过算法识别用户的“社交安全感”,智能调整点赞者身份的可见范围,在保护隐私与增强互动之间实现动态平衡。

社交平台的每一次设计调整,都是对“人”与“关系”的重新定义。“点赞后不显示点赞者身份”这一看似简单的功能,实则折射出数字时代社交的核心矛盾:我们既渴望连接,又需要边界;既希望被看见,又需要保护自我。平台通过匿名机制,在开放与克制之间找到支点,让社交回归“内容共鸣”的本质。随着用户对隐私权和体验感的要求不断提升,这种“去身份化”的设计或许将成为健康社交生态的基石——毕竟,最好的互动,是让每个用户都能安心做自己。