在社交网络日益渗透日常生活的当下,QQ作为国民级社交工具,其“名片赞”功能不仅是用户社交活跃度的直观体现,更在职场拓展、人脉维系中扮演着微妙角色。正因如此,“请问有QQ刷名片赞的软件可以下载使用吗?”成为不少用户心中的疑问——他们渴望通过技术手段快速提升名片赞数,却往往忽视了背后潜藏的风险与真实社交价值的偏离。事实上,这类软件看似提供了“捷径”,实则暗藏多重隐患,其所谓的“便捷”与“高效”,本质上是对社交本质的误解与透支。

一、QQ名片赞的社交价值:为何用户追逐“刷赞”?

QQ名片赞的价值,远不止于数字层面的“虚荣”。在职场场景中,一张高赞名片可能传递出“人脉广泛”“社交活跃”的信号,成为初次沟通中的隐形加分项;在私域社交里,赞数多少也常被潜意识解读为“受欢迎程度”的量化体现。这种需求催生了“刷赞”动机——用户希望通过快速提升赞数,缩短社交信任建立的时间,或在外部形象上获得更多认可。然而,这种对“数据化社交”的追逐,恰恰让“QQ刷名片赞软件”有了生存土壤。市面上所谓“一键刷赞”“智能涨粉”的宣传,精准抓住了用户的焦虑心理,却刻意规避了其运作逻辑与潜在代价。

二、刷赞软件的“伪解决方案”:技术原理与价值虚化

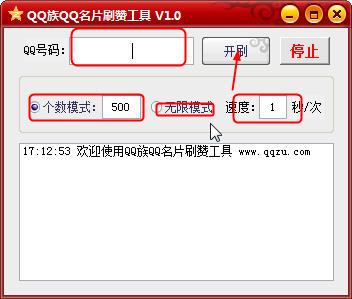

所谓“QQ刷名片赞软件”,通常通过两种方式实现:一是模拟客户端操作,利用脚本批量模拟用户点击行为,向目标账号发送“赞”;二是通过非官方接口接入QQ系统,绕过正常交互机制直接修改数据。无论哪种方式,其核心都是“伪造互动”——这些赞并非来自真实用户的主动认可,而是机器程序的虚假生成。从技术角度看,这类软件往往利用了QQ早期版本的漏洞或第三方接口的安全缺陷,随着平台监管升级,其适配性与稳定性越来越低;从价值角度看,虚假赞数无法转化为实际社交资源,就像一座没有地基的“数据楼阁”,看似光鲜,实则一推即倒。更值得警惕的是,这类软件常以“免费试用”“先刷后付”吸引用户,却在安装后捆绑恶意插件、窃取隐私数据,甚至诱导用户进行付费充值,最终“赞数没刷上来,账号先出问题”的案例屡见不鲜。

三、使用刷赞软件的三大风险:账号、隐私与法律

账号安全是首当其冲的雷区。 腾讯对QQ平台的异常数据行为有严格监测机制,一旦系统检测到某账号短时间内收到大量非正常来源的赞(如同一IP批量操作、赞数增长曲线异常等),会触发风控预警,轻则暂时限制名片功能,重则直接封禁账号。对于绑定手机号、微信支付、游戏资产等重要信息的QQ账号,一旦被封,用户可能面临财产损失与社交关系断裂的双重打击。

隐私泄露的后果远超想象。 刷赞软件通常需要用户授权登录QQ账号,部分恶意程序会趁机窃取好友列表、聊天记录、甚至支付密码等敏感信息。曾有安全机构曝光,某些刷赞软件会将用户数据打包出售给黑灰产团伙,用于精准诈骗或垃圾信息发送,用户在追求“高赞”的同时,可能已将自己置于隐私裸奔的风险中。

法律合规红线不容触碰。 根据《网络安全法》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等法规,未经授权侵入计算机信息系统、修改网络数据均属违法行为。若刷赞软件涉及破解腾讯服务器接口、非法获取用户数据,开发者与使用者都可能承担法律责任。2022年,某地警方就曾破获一起利用刷赞软件非法牟利的案件,涉案人员因“提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪”被判处有期徒刑,这一案例为所有心存侥幸的用户敲响了警钟。

四、回归真实社交:如何健康提升名片价值?

与其依赖刷赞软件的“虚假繁荣”,不如通过真实互动构建社交护城河。提升QQ名片赞数的健康路径,本质是提升个人社交价值的过程:

- 优化名片基础信息:一张清晰的头像、简洁的个性签名、真实的位置标签,能快速传递个人特质,让好友“愿意点赞”;

- 主动发起高质量互动:在好友动态下发表真诚评论、分享有价值的内容(如行业资讯、生活感悟),而非随手点赞,这种“深度互动”更能获得对方的认可与回赞;

- 参与社群与线下活动:通过QQ群、兴趣部落等场景结识同好,线下见面后的好友添加与互动,能让赞数“有迹可循”,更具社交意义。

真正的社交魅力,从来不是数字的堆砌,而是人与人之间真实的连接与价值互换。

五、平台监管与用户认知:告别“数据崇拜”的时代趋势

随着腾讯对社交平台“反刷量”技术的不断升级,QQ已能精准识别99%以上的异常点赞行为,刷赞软件的生存空间被极度压缩。与此同时,用户对社交价值的认知也在悄然转变——越来越多的年轻人开始抵制“数据至上”的浮躁心态,更看重社交关系的真实性与深度。在职场社交中,一个拥有高质量人脉但名片赞数不多的用户,远比一个靠刷赞获得“虚假高人气”的用户更受信任;在朋友交往里,一次真诚的问候,胜过一百个冰冷的“赞”。这种认知的升级,正在推动社交生态从“数字竞赛”向“质量竞争”回归。

“请问有QQ刷名片赞的软件可以下载使用吗?”问题的答案,早已超越了“能”或“不能”的简单二元论。在技术便捷与社交伦理的博弈中,选择刷赞软件或许能获得短暂的数字快感,却可能以账号安全、隐私泄露甚至法律风险为代价;而回归真实互动、深耕社交价值,或许过程更慢,却能收获经得起时间考验的人脉与信任。社交的本质是“人与人的相遇”,而非“数据与数据的碰撞”。唯有放下对“虚假高赞”的执念,才能在真实的社交网络中,找到属于自己的位置与价值。