软件刷赞作为一种试图通过技术手段伪造社交影响力的行为,早已被各大互联网平台明令禁止,但其背后的惩罚机制却常被部分用户低估。从账号限流到法律追责,从商业价值崩塌到技术反制升级,软件刷赞的惩罚早已超越“账号被封”的单一维度,形成覆盖平台、法律、商业、技术等多维度的风险闭环。这种看似“低成本”的流量造假,实则是对数字生态规则的公然挑战,其代价远超短期利益所能覆盖。

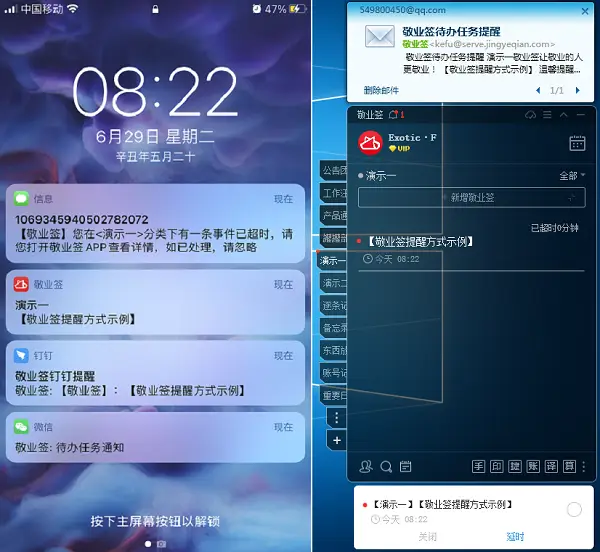

平台对软件刷赞的处罚,核心逻辑在于维护内容生态的真实性与公平性。不同平台基于其用户规模、内容属性和监管需求,形成了差异化的处罚体系,但底层逻辑高度一致:对虚假流量“零容忍”。以微信为例,其公众号、视频号等场景对刷赞行为的识别已形成多维度算法模型,一旦检测到异常点赞行为(如短时间内集中点赞、设备ID异常重复、地理位置集中等),轻则触发“流量降权”——即内容推送范围被严格限制,阅读量、点赞量等数据不再计入推荐权重;重则直接封禁账号,且封禁时长与违规情节挂钩,首次违规可能封禁7天,屡犯者则面临永久封禁。抖音、快手等短视频平台则更侧重“全链路打击”,不仅对刷赞账号限流,还会对内容本身进行“虚假标注”,即在视频下方显示“该内容存在异常互动”,直接削弱用户信任感。微博则对明星、大V等账号的刷赞行为尤为敏感,一旦被实锤,不仅账号被禁言,其商业合作也会受到牵连,品牌方可能因“数据造假”单方面解约并追偿。这些处罚并非孤立存在,而是平台通过算法迭代不断升级的“精准打击”——例如,某头部社交平台2023年升级的“星火计划”中,新增了“用户行为画像”分析,能识别出“养号-刷赞-变现”的完整黑产链条,对参与其中的账号进行“连坐处罚”,即关联账号群组同时受限。

法律层面的惩罚,是软件刷赞行为最容易被忽视的“高压线”。我国《反不正当竞争法》明确禁止“组织虚假交易、虚假宣传”等行为,而软件刷赞本质上是通过技术手段伪造用户评价,属于典型的“虚假宣传”。2022年,某MCN机构因组织网红使用刷赞软件为商家短视频数据“注水”,被市场监管部门处以50万元罚款,相关负责人被列入经营异常名录;2023年,某电商平台商家因刷赞提升商品排名,被消费者以“欺诈”为由起诉,法院判决“退一赔三”,商家额外赔偿金额超20万元。更值得警惕的是,刷赞软件的开发与销售行为同样涉嫌违法。根据《网络安全法》和《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》,任何“未经允许侵入他人网络、干扰他人网络正常功能”的行为均属违法,刷赞软件通常通过恶意代码获取用户账号权限或绕过平台验证,其开发者可能面临刑事责任。2023年,某省公安部门破获的“刷赞软件黑产案”中,主犯因“提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪”被判处有期徒刑三年,并处罚金5万元。这些案例印证了一个事实:软件刷赞不仅是平台规则的红线,更是法律层面的“雷区”,一旦突破,个人或企业将面临财产损失、信用污点甚至牢狱之灾。

商业信誉的损害,是软件刷赞带来的“隐性惩罚”,却往往具有不可逆性。在内容经济时代,点赞量、互动率等数据是衡量IP价值的核心指标,但虚假流量制造的“繁荣”如同沙上城堡,一推即倒。对于品牌方而言,选择与数据造假的达人合作,不仅无法实现营销效果,反而可能因“翻车”引发用户反感。2023年某美妆品牌与拥有百万粉丝的达人合作推广,后因达人被曝刷赞(真实互动率不足1%),品牌评论区沦为“虚假宣传”的质疑场,销量较推广前下滑30%,品牌形象受损。对于个人创作者,刷赞看似能快速积累粉丝,实则陷入“数据依赖”的恶性循环:为维持虚假流量,不得不持续购买刷赞服务,导致成本攀升;而真实用户对异常数据的敏感度极高,一旦发现“点赞数高但评论寥寥”,会迅速取关,甚至发起“抵制”。更严重的是,平台会将“刷赞历史”纳入账号信用体系,即使后期停止违规行为,账号的“信任评级”仍会长期处于低位,这意味着优质内容也可能被限流,彻底丧失成长空间。商业价值的本质是信任,而软件刷赞透支的正是用户对平台、对创作者的信任,这种信任一旦崩塌,再多的虚假数据也难以弥补。

技术反制的升级,让软件刷赞的“生存空间”被不断压缩。平台与刷赞软件的博弈本质上是“攻防战”,而平台的技术优势正逐步形成“降维打击”。当前,主流平台已构建起“事前预警-事中拦截-事后追溯”的全链路反制体系:事前,通过设备指纹、行为序列分析识别“异常账号”——例如,正常用户点赞通常会在不同时间段、不同页面随机进行,而刷赞账号往往在固定时段内对同一类型内容集中操作,这种“机器行为模式”会被算法标记;事中,引入“人机验证”机制,对高频点赞触发二次验证,如滑动拼图、点击特定图标等,有效拦截自动化脚本;事后,通过数据回溯定位违规账号,不仅删除虚假点赞数据,还会对账号进行“信用分”扣减,影响其长期权益。此外,区块链技术的应用进一步提升了数据真实性,部分平台已试点“互动数据上链”,点赞行为一旦上链便不可篡改,从源头上杜绝刷赞可能。对于普通用户而言,平台也在强化“举报-反馈”机制,用户可一键举报异常点赞,平台经核实后会对举报人给予奖励,形成“全民监督”的共治格局。技术的不断迭代,意味着刷赞软件的开发成本和风险持续攀升,而“成功率”却越来越低,这种“高投入、低回报、高风险”的模式,正让刷赞黑产逐渐失去市场。

软件刷赞的惩罚,本质上是对数字时代“真实价值”的捍卫。无论是平台的算法封堵、法律的明文禁止,还是市场的自然淘汰,都在传递一个明确信号:试图通过捷径获取流量,最终只会被捷径反噬。对于内容创作者和企业而言,与其在虚假数据的泡沫中自欺欺人,不如将精力投入到内容创新与用户运营中——毕竟,真实的点赞来自真诚的互动,而真正的商业价值,永远建立在信任与认可之上。在数字生态日趋规范的今天,唯有坚守真实,才能行稳致远。