微博刷赞网站平台,本质上是依托社交媒体数据需求衍生出的灰色产业链工具,其核心功能在于通过技术手段或人工操作,为微博用户的博文、评论、点赞等互动数据提供“增量服务”。这类平台通常以“快速涨粉”“博文热榜”“互动数据优化”为宣传卖点,通过自动化脚本、水军矩阵或虚假流量池,在短时间内为用户账号注入非自然增长的数据,试图模拟真实用户的互动行为。从行业视角看,微博刷赞网站平台的出现,并非孤立的技术现象,而是社交媒体生态中“流量至上”逻辑与平台治理需求之间的矛盾产物,折射出数字时代内容价值评判体系的深层焦虑。

这类平台的用户画像呈现多元化特征。一方面,部分个人用户因虚荣心或社交压力寻求数据“包装”,普通用户希望通过高点赞量获得关注满足感,甚至误以为数据能提升账号“权重”;另一方面,商业用户成为需求主力——电商商家依赖博文点赞量塑造产品可信度,自媒体创作者需数据支撑商业报价,MCN机构则通过刷粉刷赞打造“网红人设”以吸引资本。这种需求的背后,是微博平台将互动数据作为内容分发核心指标的算法逻辑,以及商业合作中对“数据好看”的硬性要求。当真实互动增长难以满足短期KPI时,刷赞网站平台便成了部分用户的“捷径”,其服务定价也因此分层:普通博文点赞低至0.1元/个,热门话题或大V博文单价可达数元,甚至衍生出“包月套餐”“全站推广”等组合服务,形成了一套标准化的数据交易模式。

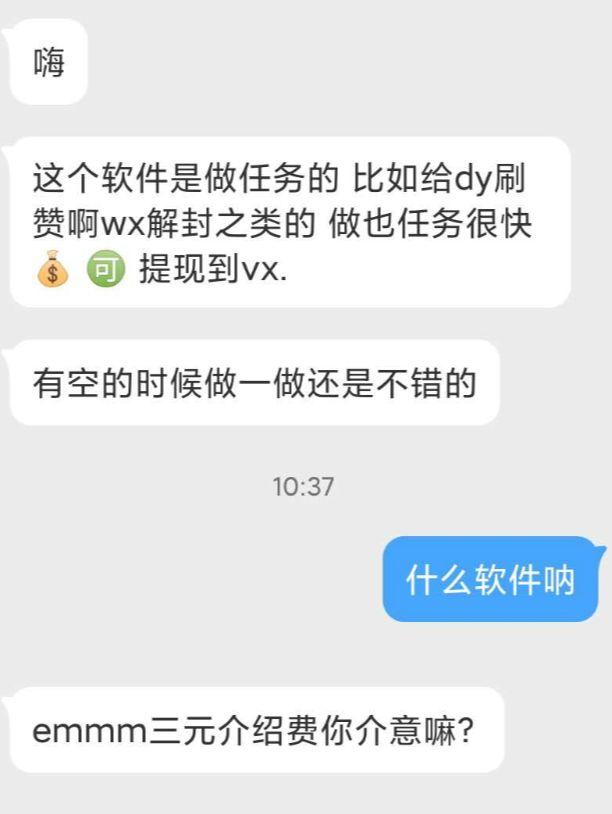

技术实现上,微博刷赞网站平台已形成成熟的“黑产链条”。早期依赖人工刷赞,通过招募“水军”手动点赞,效率低且易被平台识别;随着技术迭代,自动化脚本成为主流,通过模拟用户行为轨迹(如随机浏览、停留、点击)绕过风控系统,部分高级平台甚至能伪造IP地址、设备指纹,实现“地域精准刷赞”“时间分布模拟”,让数据更贴近真实用户行为。更有甚者,通过接口对接第三方数据平台,将微博账号与微信、抖音等平台的用户数据打通,构建“多平台数据矩阵”,进一步增加识别难度。这种技术升级使得刷赞行为从“粗放造假”走向“精细伪装”,对微博平台的风控体系提出持续挑战——平台需不断迭代算法模型,通过用户行为序列分析、设备指纹库比对、异常流量拦截等手段,与刷赞平台展开“猫鼠游戏”。

对微博平台而言,刷赞网站平台的存在直接冲击内容生态的健康度。当虚假数据充斥热搜榜、热门博文榜,优质内容的分发逻辑便被扭曲:低质但数据“好看”的内容可能获得更多曝光,而真正有价值的原创内容却因数据平平被边缘化,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。长此以往,用户对平台的内容信任度会逐渐瓦解,平台的广告价值亦会受损——广告主投放依赖的是真实用户触达,若数据注水,广告转化率必然下降,最终损害平台与广告主的双边利益。微博官方虽持续加大打击力度,2022年曾公告处理刷赞账号超300万个,但刷赞平台总能通过“更换域名”“技术升级”等方式死灰复燃,这种“治理—规避—再治理”的循环,反映出数据造假与平台治理之间的持久博弈。

更深层次看,微博刷赞网站平台折射出社交媒体时代的“数据异化”现象。在流量经济的裹挟下,点赞数、转发量等互动数据从“用户真实反馈”异化为“内容价值唯一标尺”,创作者被迫陷入“数据焦虑”:不刷赞可能被淹没,刷了又面临封号风险。这种矛盾本质是平台商业逻辑与内容创作规律之间的冲突——平台追求用户活跃度与商业变现,需要数据指标作为运营抓手;而内容创作本应是长期价值积累的过程,却因短期数据压力被异化为“数据竞赛”。当刷赞网站平台成为这种异化的“帮凶”,不仅破坏了公平竞争环境,更让用户陷入“虚假繁荣”的认知陷阱:误以为高数据等于高影响力,却忽略了真实互动背后的内容质量与用户黏性。

治理此类平台,需多方协同发力。平台层面,需从“事后打击”转向“事前预防”,通过AI算法实时监测异常数据波动,建立“数据可信度评分体系”,对高异常账号限流或降权;同时,优化内容分发机制,减少对单一数据指标的依赖,引入内容质量、用户停留时长、互动深度等多元维度,降低刷赞行为的“收益预期”。监管层面,应明确将数据造假纳入互联网信息服务管理规范,对刷赞平台的开发、运营、推广全链条追责,提高违法成本。用户层面,则需树立“内容为王”的理性认知——真正的社交影响力源于优质内容与真实连接,而非虚假数据的堆砌。当创作者、平台、用户共同回归“内容价值”本质,微博刷赞网站平台的市场空间才会被自然压缩。

微博刷赞网站平台的存在,是社交媒体浮躁症的缩影,也是数字时代内容价值重构的契机。它提醒我们:当数据成为衡量一切的标尺,或许正是时候重新审视“互动”的本质——不是冰冷的数字,而是真实的思想碰撞与情感连接。唯有打破对虚假数据的依赖,构建以内容质量为核心的健康生态,社交媒体才能真正回归连接人与人的初心,让每一个点赞都承载真实的温度。