早期最老版的QQ刷赞软件,是互联网社交萌芽期用户对“社交认可”需求与技术工具结合的产物,其诞生与QQ空间的兴起密不可分。2005年前后,QQ空间作为国内首批个性化社交平台,允许用户发布日志、照片,并引入“点赞”互动机制(早期可能以“踩”“留言”等形式体现,后逐步演变为“赞”)。彼时,用户对“人气值”的追捧催生了数据造假的原始需求,而早期最老版的QQ刷赞软件,正是这一需求的直接回应——它通过模拟人工操作或利用平台漏洞,为用户QQ空间内容(如日志、照片)批量增加点赞数,试图在虚拟社交中构建“受欢迎”的表象。这类工具虽技术简陋,却折射出社交平台发展初期用户心理与平台治理的博弈,成为观察互联网社交生态演变的独特样本。

早期最老版QQ刷赞软件的技术逻辑:从“人工模拟”到“脚本驱动”

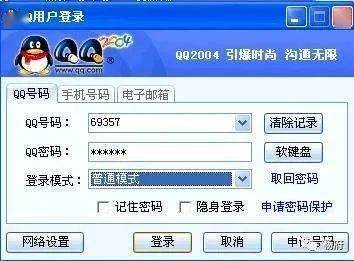

早期最老版QQ刷赞软件的技术实现,本质是对平台互动机制的“逆向工程”。彼时QQ空间的技术架构相对简单,反作弊系统尚未成熟,为工具开发提供了可乘之机。其核心逻辑可分为两类:一类是“人工模拟型”,通过编写简单脚本,模拟用户点击“赞”按钮的操作流程——软件会自动登录指定QQ账号,批量访问目标QQ空间内容,并触发点赞动作。这类工具无需复杂编程,依赖对HTTP请求的简单拦截与模拟,甚至部分早期版本仅通过记录Cookie实现“免登录”批量操作,技术门槛极低,普通用户稍具编程知识即可修改使用。

另一类是“漏洞利用型”,针对QQ空间早期存在的安全缺陷。例如,部分接口未对请求频率做限制,导致短时间内可重复提交点赞请求;或因数据缓存机制漏洞,同一IP地址可对同一内容多次点赞。这类工具会精准定位这些接口,通过高频请求“刷”出虚假点赞数据,甚至部分版本支持跨账号协同——即一台控制端操作多个“肉鸡”QQ账号同时为目标内容点赞,营造出“多人互动”的假象。值得注意的是,早期软件界面简陋,功能单一,仅能实现基础点赞刷量,且依赖用户手动输入目标QQ号、内容链接等参数,缺乏后续智能化的批量管理或数据分析能力,与当下“全自动、多维度”的刷量工具形成鲜明对比。

应用场景:虚荣心驱动下的“社交货币”与商业试探

早期最老版QQ刷赞软件的用户画像与使用场景,反映了社交平台发展初期用户对“数据认可”的畸形渴望。个人用户是其核心使用者,尤其是青少年群体——他们将QQ空间点赞数视为“社交货币”,认为高点赞意味着高人气、高价值。例如,一篇日志获得上百点赞,能带来心理满足感;一张照片点赞数领先,可在同学间“炫耀”社交地位。这种需求源于虚拟社交中“被看见”的原始冲动,而平台早期对“互动数据”的显性展示(如QQ空间首页的“热门日志”“推荐照片”),进一步放大了用户对点赞数的追逐。

除个人虚荣需求外,早期最老版QQ刷赞软件也悄然渗透到商业场景。彼时,部分中小商家开始尝试通过QQ空间进行产品推广,将“点赞数”作为衡量内容传播效果的指标。例如,服装店主发布新品照片后,通过刷赞软件伪造高互动,试图吸引潜在客户关注;甚至出现“刷赞服务”灰色产业链,用户付费购买“100个赞”“500个赞”,按需定制虚假数据。这种商业试探虽规模有限,却揭示了社交数据与商业价值的早期关联,为后来“流量经济”的兴起埋下伏笔。

社会影响:数据造假对真实社交生态的冲击

早期最老版QQ刷赞软件的泛滥,对真实社交生态造成了不可忽视的冲击。最直接的是“劣币驱逐良币”——当虚假点赞成为常态,真实用户的优质内容可能因数据不足被淹没,用户逐渐对互动数据失去信任,削弱了社交平台的核心价值。例如,某用户精心撰写的日志仅获少量点赞,而另一篇随意发布的内容因刷赞获得数百点赞,这种“数据倒挂”会打击用户的创作积极性,导致社交内容趋于同质化、表面化。

更深层次的影响在于,它扭曲了用户对“社交关系”的认知。点赞本应是真实情感的表达,但刷赞软件将其异化为可量化的“数据游戏”,用户开始沉迷于数字攀比,而非内容本身或人际互动的真实连接。这种风气甚至延伸至线下,青少年之间出现“比谁QQ空间赞多”的现象,助长了浮躁、虚荣的社会心态。同时,早期刷赞软件的灰色操作(如盗取QQ账号密码、利用木马程序)也带来了安全隐患,部分用户因使用非正规软件导致账号被盗,个人信息泄露,进一步加剧了社交环境的风险。

平台治理与工具迭代:从“野蛮生长”到“技术博弈”

面对早期最老版QQ刷赞软件的泛滥,腾讯逐步启动了平台治理。2006年后,QQ空间升级了反作弊系统,引入“行为风控”机制——通过分析用户点赞行为的时间规律(如短时间内高频点赞)、IP地址异常(同一IP为多个内容点赞)、设备指纹特征等,识别刷赞行为。例如,若检测到某账号在1分钟内为100篇不同日志点赞,系统会判定为异常并自动拦截,甚至对违规账号进行“限赞”“封号”处罚。

这一举措加速了刷赞软件的迭代。早期最老版工具因技术简陋迅速失效,催生了更隐蔽的新版本:部分工具开始模拟“真实用户行为”,如随机间隔点赞、切换不同IP代理、使用移动端模拟器等,试图规避平台检测;另一类则转向“平台外引流”,如引导用户加入QQ群,通过人工手动点赞实现“真人刷赞”,规避技术检测。这种“猫鼠游戏”持续至今,但早期最老版工具的消亡,标志着社交平台对数据造假的治理进入新阶段——从单一拦截转向“技术+规则”协同治理,推动社交生态向更真实、健康的方向发展。

结语:作为互联网社交“活化石”的早期刷赞软件

早期最老版QQ刷赞软件,早已被技术迭代与平台治理淘汰,但它作为互联网社交发展初期的“活化石”,留下了深刻启示。它既反映了用户对社交认可的原始需求,也暴露了技术滥用对真实生态的破坏;既推动了平台反作弊技术的进步,也警示我们:社交的本质是“人的连接”,而非数据的堆砌。在当前短视频、直播等社交形态盛行的时代,虚假流量、刷单刷赞等问题依然存在,早期最老版QQ刷赞软件的经验教训,提醒我们唯有坚守真实、尊重规则,才能让社交平台真正成为传递价值、连接人心的空间。