抖音便宜的刷赞软件,本质上是依托技术手段实现快速、低成本点赞服务的工具或平台服务,其核心特征在于“价格低廉”与“效率优先”,通过批量操作或模拟真实用户行为,为抖音账号提供虚假的点赞数据支持。这类服务在短视频生态中并非新鲜事物,但随着流量竞争加剧和创作者“焦虑感”蔓延,其市场渗透率持续提升,却始终游走在平台规则与行业伦理的灰色地带。要真正理解其存在逻辑与潜在影响,需从技术本质、需求动因、生态冲击三个维度展开剖析。

从技术实现层面看,便宜的刷赞软件之所以能维持低价,根源在于其“非正规化”的运作逻辑。正规流量推广(如DOU+、品牌合作)需依托平台官方接口,遵循真实用户行为路径,成本自然高昂;而刷赞软件则通过“黑产技术”降低成本:一是利用模拟器或群控设备批量操作,单个设备可同时控制多个账号进行点赞,分摊到单次点赞的成本极低;二是通过“养号矩阵”积累大量低质账号,这些账号长期进行基础互动(点赞、关注、评论),形成“看起来真实”的用户池,再以极低价格出租给需求方;三是部分服务甚至接入境外服务器或利用VPN规避平台风控,通过高频、跨地域的点赞行为制造虚假流量热度。这种技术路径决定了其价格优势——通常1元可购买100-200个点赞,而正规DOU+投放获赞成本可能高达1元/个甚至更高,价差可达数十倍。

然而,“低价”背后隐藏着对平台生态的系统性破坏。抖音的算法推荐机制依赖“用户行为真实性”作为核心指标,点赞、完播率、评论等数据直接决定视频的分发效率。当大量虚假点赞数据注入系统,算法会误判内容质量,导致优质内容因初始数据不足而被淹没,而低质内容却因刷赞获得高曝光,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。更严重的是,刷赞行为会扭曲平台的价值导向——创作者可能将精力投入“如何刷赞”而非“如何创作优质内容”,长此以往,抖音作为内容平台的公信力将受到侵蚀。事实上,抖音早已建立完善的风控体系,通过AI模型识别异常点赞行为(如短时间内点赞量激增、账号无历史互动记录、点赞设备IP异常集中等),对违规账号进行限流、封禁等处罚。数据显示,2023年抖音累计处置刷赞作弊账号超500万个,可见平台对这类“低价服务”的打击力度从未松懈。

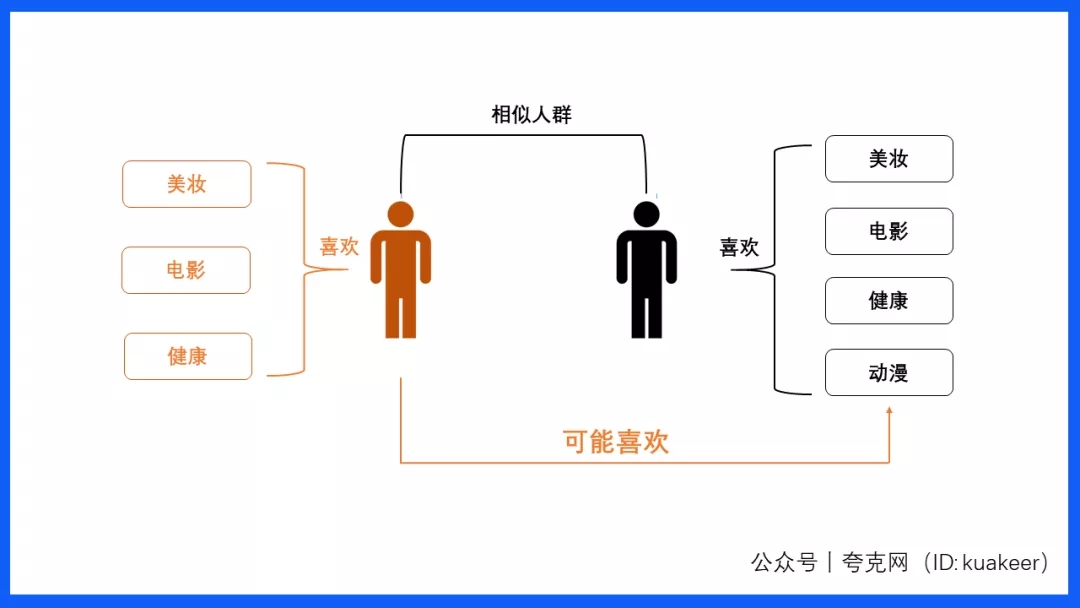

为何仍有大量创作者前赴后继选择便宜的刷赞软件?其背后是流量经济时代“数据焦虑”的集中爆发。对于中小创作者而言,抖音的流量分发逻辑具有“马太效应”——初始数据表现越好,越可能获得算法推荐,形成正向循环;反之,若视频发布后长时间缺乏点赞、播放,极易被判定为“低质内容”,从而失去曝光机会。这种“冷启动困境”催生了“捷径心理”:与其耗费数周打磨内容,不如花几十元购买“初始点赞”撬动算法推荐。此外,部分商家或MCN机构为快速打造“爆款账号”,吸引广告合作,也会批量采购刷赞服务,试图用虚假数据包装账号价值。但事实上,这种“数据造假”往往适得其反:虚假点赞无法转化为真实完播和互动,账号留存率低下;一旦被平台识别,不仅面临处罚,更会损害品牌形象,可谓“捡了芝麻丢了西瓜”。

更深层次看,便宜的刷赞软件是流量经济畸形发展的产物,反映了创作者对“流量价值”的认知偏差。在抖音生态中,流量本质是内容的“放大器”,而非最终目的——优质内容通过流量获得关注,进而实现商业变现或价值传递,这才是健康的创作逻辑。然而,当部分创作者将“流量数据”等同于“内容价值”,便容易陷入“数据崇拜”,试图通过刷赞等手段伪造“成功假象”。殊不知,抖音用户早已具备辨识能力:一个点赞量10万但评论寥寥无几的视频,很难让用户产生信任;而一个点赞量仅500但评论区互动热烈的优质内容,反而可能引发自发传播。真正的“流量密码”从来不是虚假数据,而是对用户需求的精准洞察和内容质量的极致追求。

随着行业监管趋严和用户审美提升,便宜的刷赞软件正在失去生存空间。一方面,抖音持续升级风控技术,引入“行为指纹识别”“跨平台数据比对”等手段,让刷赞行为无所遁形;另一方面,用户对“真实内容”的需求日益强烈,虚假流量引发的“信任危机”也让品牌方更倾向于与真实数据创作者合作。对于创作者而言,与其在“刷赞”的灰色地带冒险,不如回归内容本质:深耕垂直领域,打磨差异化内容,通过评论区互动、粉丝运营等方式提升用户粘性。毕竟,短视频行业的终极竞争,永远是“内容为王”而非“数据为王”。

抖音便宜的刷赞软件,看似是创作者的“流量捷径”,实则是生态健康的“隐形毒药”。它的存在,折射出流量焦虑下的投机心理,更暴露了部分创作者对平台规则的误读。唯有摒弃“数据造假”的短视思维,拥抱真实、优质的内容创作,才能在抖音的生态长跑中行稳致远。对于平台而言,持续加强技术监管、完善内容评价体系,引导创作者回归价值本质,才是维护生态健康的关键。毕竟,短视频行业的未来,属于那些真正懂内容、懂用户的创作者,而非那些沉迷于“虚假繁荣”的投机者。