留言点赞机刷平台,本质上是依托技术手段实现用户互动数据批量操作的服务工具,核心功能是通过自动化程序模拟真实用户行为,在社交媒体、电商平台、内容社区等场景中快速提升留言量、点赞数等互动指标。这类平台的出现,折射出数字时代流量竞争的畸形需求——当“数据即价值”成为行业共识,部分主体试图通过捷径规避内容创作的长期积累,转而依赖技术手段快速制造“繁荣假象”。然而,这种看似高效的流量操作,实则暗藏多重风险,其技术逻辑、应用场景与潜在影响,值得深入剖析。

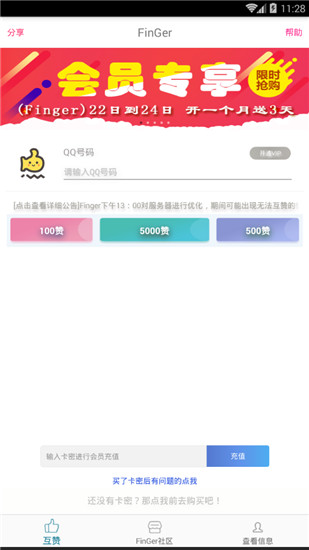

从技术实现层面看,留言点赞机刷平台的核心在于“模拟真实用户行为+规避平台检测”。具体而言,其技术路径通常包含三个关键环节:一是用户行为模拟,通过爬虫程序或脚本指令,模拟人工点击、输入、滑动等操作,例如在留言区生成标准化文本(如“支持!”“写得真好”),或对特定内容执行点赞动作;二是环境伪装,利用IP池轮换、设备指纹模拟(如不同型号手机、浏览器特征)、账号矩阵(批量注册或购买的虚拟账号)等技术,制造“多用户真实互动”的假象,避免被平台风控系统识别为异常流量;三是任务分发与调度,通过云端服务器控制大量终端设备,实现24小时不间断操作,并根据不同平台(如抖音、淘宝、小红书)的算法规则调整操作频率与强度,确保数据增长“自然”。这种技术逻辑的本质,是利用平台算法的漏洞,将非自然流量包装成真实用户反馈。

在应用场景中,留言点赞机刷平台的需求方覆盖了从商家到个人用户的多元主体,其核心诉求直指“数据焦虑”。对电商卖家而言,商品评论区的高点赞量、高回复量能显著提升转化率,消费者更容易被“热销款”“万人好评”等标签吸引,因此部分商家会通过机刷平台快速打造“爆款假象”;对内容创作者而言,短视频的点赞量、文章的在看数直接影响平台推荐机制,数据造假成为短期内突破流量瓶颈的“捷径”,尤其在自媒体行业,流量变现压力催生了大量机刷需求;甚至部分品牌方在举办线上活动时,也会通过机刷留言点赞营造“参与度极高”的氛围,吸引真实用户跟风。值得注意的是,这种需求并非单纯商业驱动,个人用户为满足虚荣心而“自刷”数据的现象也屡见不鲜,反映出数字时代“数据崇拜”对个体认知的扭曲。

然而,留言点赞机刷平台的泛滥,正在对网络生态造成系统性破坏。首当其冲的是平台算法的公信力——当虚假互动数据充斥系统,平台推荐的“优质内容”可能沦为数据泡沫,真正有价值的内容反而因数据表现不佳被边缘化,导致“劣币驱逐良币”。例如,某短视频平台曾曝光案例:某账号通过机刷将普通视频点赞量做到百万级,挤占了真实优质内容的流量入口,最终引发用户对平台推荐机制的信任危机。其次,这种行为加剧了市场竞争的不公平。对于依赖优质内容、长期投入的创作者而言,机刷者的“捷径”无异于降维打击,当数据成为衡量价值的唯一标准,内容创作的初心被流量至上主义取代,行业创新动力必然受损。更深层次看,数据造假本质上是对消费者知情权的侵害——电商平台的虚假好评可能误导消费者购买劣质商品,自媒体的虚假互动可能掩盖内容的真实价值,这种信息不对称最终会侵蚀整个数字经济的信任基础。

从监管与合规视角看,留言点赞机刷平台正面临前所未有的生存压力。近年来,国家网信办等部门持续开展“清朗”“净网”专项行动,明确将“流量造假”“数据造假”列为重点整治对象,《反不正当竞争法》《网络安全法》等法规也对此类行为的法律责任作出明确规定,情节严重者可能面临罚款、吊销执照甚至刑事责任。与此同时,各大平台也在升级风控系统:通过AI模型分析用户行为特征(如操作间隔、设备轨迹、内容关联度),识别异常流量;建立跨平台数据共享机制,对涉刷账号进行联合惩戒;甚至引入区块链技术对关键数据进行存证,确保互动数据的可追溯性。在此背景下,部分机刷平台开始转型,从“纯刷量”转向“合规互动服务”,例如通过真实用户任务平台(如悬赏任务网)引导自然互动,或提供内容优化建议帮助创作者提升真实数据,但这种转型本质上是对行业乱象的纠偏,而非对数据造假的纵容。

留言点赞机刷平台的兴衰,本质上是数字经济发展中“效率”与“公平”、“短期利益”与“长期价值”博弈的缩影。其存在既反映了部分主体对流量规则的误读,也暴露出平台监管与技术迭代之间的矛盾。但必须明确的是,虚假数据永远无法替代真实内容的价值——一个健康的网络生态,需要的是创作者的匠心打磨、平台的规则守护,以及用户理性辨别能力的提升。当“流量至上”的浮躁心态逐渐回归“内容为王”的理性,留言点赞机刷平台这类畸形产物终将失去生存土壤,而真正优质的内容与真实的互动,才能成为数字时代最可持续的价值载体。