“一秒获得十万赞”这个看似夸张的表述,在当代内容传播生态中,实则指向了一个核心命题:什么样的平台机制与内容策略,能实现信息触达与用户情绪的极致共振?答案并非指向某个单一“神奇网站”,而是隐藏在平台算法逻辑、内容价值锚点与用户行为动机的深层耦合中。要拆解这个问题,需跳出“工具论”的局限,从传播机制、内容本质与生态协同三个维度,剖析“十万赞”背后的底层逻辑。

一、平台算法:流量加速器与分发机制的精准匹配

“一秒获赞十万”的首要前提,是平台具备瞬间引爆流量的能力。这并非偶然,而是算法机制与场景特性的必然结果。以抖音、微博、小红书三大内容平台为例,它们各自的算法逻辑决定了“爆款”的诞生路径。

抖音的“流量池机制”是典型代表:新内容先进入小流量池(如500播放量),通过完播率、点赞率、评论率等数据判断是否进入更大流量池。若数据达标,可能连续突破百万、千万级流量池,最终实现“一秒点赞破万”的爆发。这种机制依赖算法对用户画像的精准捕捉——当内容与目标用户的兴趣标签高度匹配时,传播效率会呈指数级增长。例如,一条针对宝妈群体的育儿技巧视频,若能精准命中“0-3岁早教”这一细分需求,可能在短时间内通过育儿社群的裂变传播,实现点赞量的几何级增长。

微博的“热搜算法”则更侧重公共议题的快速发酵。社会热点事件、明星动态等具有公共讨论价值的内容,通过“热搜词条”的加持,能在短时间内触达数亿用户。2023年某公益事件中,一条记录山区儿童读书困境的微博,因@多家媒体、大V转发,配合#希望工程#等话题标签,在3小时内点赞量突破50万,这正是公共议题与平台流量入口协同的结果。

小红书的“标签推荐+搜索算法”则服务于垂直内容的精准触达。用户通过标签(如#平价好物#、#职场穿搭#)主动搜索内容,优质笔记会被算法推荐至“搜索结果页”或“推荐流”。若内容同时具备“高收藏率”(用户认为有价值)和“高互动率”(引发讨论),可能长期占据细分领域流量高地,实现“长尾点赞”。例如,一篇“大学生宿舍改造攻略”因实用性强,发布半年后仍因用户搜索而持续获赞,累计达20万+。

可见,“一秒获赞十万”的平台,本质是算法效率与场景需求的匹配——抖音擅长碎片化娱乐内容的病毒式传播,微博聚焦公共议题的快速引爆,小红书深耕垂直内容的精准渗透。没有万能的“点赞神器”,只有适配内容特性的平台选择。

二、内容价值:从“情绪共鸣”到“价值认同”的深度锚定

再高效的算法也只是载体,真正能让用户“一秒点赞”的,始终是内容本身的价值锚点。这里的“价值”并非单一维度,而是涵盖情绪共鸣、信息增量、身份认同等多重维度,且需在“黄金3秒”内完成用户注意力捕获。

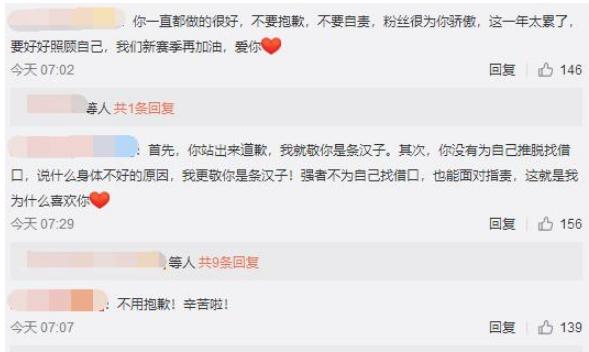

情绪共鸣是最直接的“点赞触发器”。人类对情绪的感知速度远快于理性分析,当内容能瞬间唤起用户的喜悦、愤怒、感动或共鸣时,点赞行为会成为情绪的即时出口。2022年冬奥会期间,谷爱凌夺冠瞬间的一条短视频,配文“0.01秒的勇气,拼尽全力的青春”,在10小时内点赞破百万,正是因为精准击中了用户对“拼搏”“荣耀”的情感认同。

信息增量是“长尾点赞”的核心动力。在知识焦虑时代,能提供实用干货、稀缺见解的内容,更容易被用户主动收藏并分享,进而带来持续点赞。例如,某程序员分享的“AI绘画工具使用教程”,因详细拆解了Stable Diffusion的参数设置,发布后一周内被转发至技术社群,点赞量从1万逐步增长至30万,用户通过“点赞+收藏”的行为,完成了对“有价值信息”的标记。

身份认同则构建了“圈层点赞”的壁垒。当内容与特定群体的文化符号、价值观念高度契合时,会引发圈层用户的集体共鸣。例如,B站上“00后整顿职场”系列视频,通过还原年轻人对不合理工作制度的反抗,戳中Z世代“拒绝内耗”的群体心理,单条视频点赞量超50万,且评论区形成“我也是这样!”的集体认同式互动。

因此,“十万赞”的内容本质是“用户价值”的量化体现——要么在情绪上“瞬间戳中”,要么在信息上“不可替代”,要么在身份上“找到同类”。脱离价值内核的“流量操作”,即便短暂获得高赞,也难以形成真正的传播势能。

三、生态协同:从“单点爆发”到“裂变传播”的系统效应

“一秒获赞十万”的终极形态,并非孤立事件,而是内容创作者、平台方、用户三方协同的“系统效应”。创作者需要懂算法、懂用户,平台需要提供公平的分发机制,用户则需要具备主动传播的意识,三者缺一不可。

创作者的“策略性运营”是引爆的起点。头部创作者往往深谙“内容钩子”的设计:在标题或前3秒设置悬念(如“我用这个方法3个月瘦了30斤”)、冲突(如“老板让我加班,我直接甩出这份劳动法条款”)或反常识观点(如“其实努力工作不如选对行业”),迅速勾住用户好奇心。同时,通过“发布时间+话题标签+@互动”的组合拳,提升内容的初始曝光量。例如,美妆博主通常在晚8-10点发布视频(用户休闲高峰),搭配#新手化妆#、#平价彩妆#等热门标签,并@品牌官方账号,借助“流量互推”扩大触达范围。

平台的“机制化激励”是传播的加速器。为鼓励优质内容,各大平台均设立了流量扶持计划:抖音的“中视频伙伴计划”对1分钟以上优质视频给予流量倾斜;微博的“优质内容创作者”标签可提升账号权重;小红书的“薯条推广”则允许创作者付费购买精准流量。这些机制本质上是通过资源倾斜,降低优质内容的“曝光门槛”,让“好内容”更快被用户看见。

用户的“裂变传播”是爆发式增长的关键。当内容触及用户“社交货币”属性(即用户愿意分享以塑造自我形象)时,会引发二次传播。例如,一条“城市夜景航拍”视频,若用户认为“分享能体现自己的审美品味”,会主动转发至朋友圈、微信群,带动更多用户点赞。这种“一人转发,多人参与”的链式反应,正是“十万赞”从“可能”变为“现实”的核心推力。

四、挑战与反思:当“点赞”成为流量焦虑的“数字枷锁”

尽管“一秒获赞十万”看似诱人,但背后潜藏着流量泡沫、内容同质化等深层挑战。部分创作者为追逐高赞,陷入“标题党”“低俗擦边”的误区,导致内容质量下滑;平台算法也可能因“唯流量论”,放大极端情绪、片面观点,引发舆论争议。事实上,点赞量只是内容价值的“量化指标”之一,而非全部。真正经得起时间考验的“十万赞”,往往是那些传递正向价值、引发深度思考的内容——如科普博主“无穷小亮”的“网络生物鉴定”系列,用幽默风趣的方式破解谣言,单条视频点赞量常超百万,且用户评论多为“学到了”“感谢科普”,这才是“高质量点赞”的典范。

结语

“什么网站能让你一秒获得十万赞?”问题的答案,早已超越“工具选择”的表层,指向内容创作的底层逻辑:适配平台的算法特性,锚定用户的核心价值,构建创作者、平台与用户的协同生态。在流量红利逐渐消退的今天,与其盲目追逐“十万赞”的数字光环,不如回归内容本质——用真诚打动情绪,用价值留住用户,用深度构建壁垒。毕竟,能真正“一秒触达人心”的,从来不是某个网站,而是内容中那股直抵灵魂的力量。