今日头条创作者常面临流量焦虑,催生了“刷点赞评论平台”的灰色产业链,这类平台宣称能快速提升账号数据,但其真实有效性需从算法逻辑、用户行为、长期价值多维度剖析。

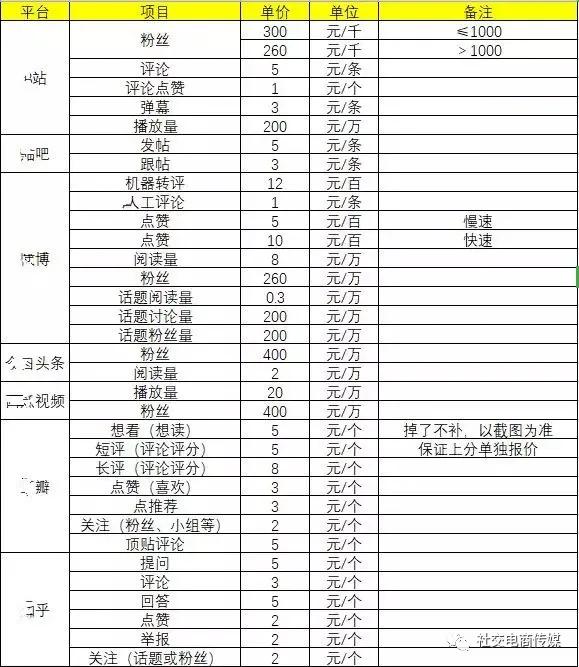

刷点赞评论平台的运作模式看似简单:创作者支付费用,平台通过批量注册的“僵尸号”或“真人水军”为内容点赞、评论,甚至转发,短时间内让账号数据“看起来很美”。新手创作者容易被“100元1000赞”“24小时上热门”等宣传吸引,以为找到了突破流量的捷径。然而,这种数据繁荣只是短暂的泡沫——当虚假流量撤去,账号的真实互动率可能不升反降,反而暴露内容质量的短板。这类平台的“价值”本质上是对创作者焦虑的利用,而非对内容生态的真实助力。

今日头条的算法体系早已进化出对虚假互动的识别能力。其核心逻辑是通过用户行为数据判断内容质量:真实用户阅读后会停留一定时长、点赞、评论、分享,甚至关注创作者,这些行为形成“互动链路”。而刷来的点赞往往来自异常账号——IP地址集中(如同一机房)、设备型号单一、无历史互动记录,评论内容更是模板化(如“写得真好”“学习了”)、发布时间规律(整点集中爆发)。算法会通过“行为-内容-用户”三重交叉验证,标记异常数据。一旦被识别,轻则限流(内容推荐量骤降),重则封号(尤其是涉及商业变现的账号)。某MCN机构的案例显示,其旗下5个账号因长期使用刷数据服务,一夜之间被平台限流80%,粉丝增长停滞,广告合作直接泡汤——这印证了“虚假流量终将反噬”的铁律。

真实互动的价值远超数据层面的“好看”。头条算法本质是“用户需求匹配器”,优质内容通过真实互动获得推荐,形成“流量-互动-更多流量”的正向循环。例如,某职场类创作者在文章结尾提问“你遇到过哪些职场困惑?”,评论区出现50+条用户真实经历分享,这些高质评论被算法判定为“内容引发用户共鸣”,进而将文章推送给更多职场人群,最终阅读量突破10万+。而刷来的评论无法形成有效互动,反而可能因内容与评论脱节(如情感类文章下出现“产品不错”的机械评论)降低用户信任度。长期来看,真实互动能沉淀精准粉丝——这些粉丝会持续关注创作者内容,形成“私域流量”,这才是账号抗风险能力的核心。

对创作者而言,与其依赖刷数据平台,不如深耕内容生态的“真实价值链”。首先,优化内容本身:利用头条“创作灵感”工具分析用户需求(如“职场沟通技巧”搜索量月增200%),结合自身专业输出干货;其次,提升标题封面——点击率是算法推荐的第一道门槛,标题加入“痛点+解决方案”(如“3步解决汇报没逻辑,领导夸你会表达”),封面用高清人物/场景图,能有效提升打开率;最后,主动引导互动:文末设置互动话题(如“你遇到过这种情况吗?评论区聊聊”),对用户评论及时回复(尤其是提问和长评),能激活算法的“互动权重”。某美食创作者通过每日回复“菜谱疑问”,粉丝黏性提升40%,自然流量占比达85%,远超行业平均水平。

今日头条的内容生态正在向“质量优先”深度转型。平台对优质内容的扶持力度持续加大——青云计划单篇奖金高达3000元,热点计划对时效性内容额外加权,这些都指向一个核心逻辑:唯有真实、有价值的内容才能穿透算法壁垒。刷点赞评论平台或许能带来短暂的数据光鲜,但算法的“火眼金睛”和用户的真实需求,终究会让泡沫破裂。对创作者而言,流量焦虑的本质是内容焦虑,与其在虚假数据上“走捷径”,不如沉下心打磨内容——毕竟,在内容为王的时代,能留住用户的从来不是冰冷的数字,而是文字背后的温度与深度。