QQ名片作为腾讯社交生态的重要载体,其点赞数直观反映了用户在社交网络中的受欢迎程度。近年来,“付费刷QQ名片赞的软件效果如何”成为不少用户关注的焦点——这类工具宣称能快速提升赞数,满足社交展示需求,但其背后隐藏的效果与风险,远比“数字增长”复杂得多。付费刷QQ名片赞的效果本质是一种“短期社交满足”与“长期价值透支”的博弈,用户需在数字幻象与现实需求间做出清醒判断。

一、短期效果:社交展示的“速成幻象”

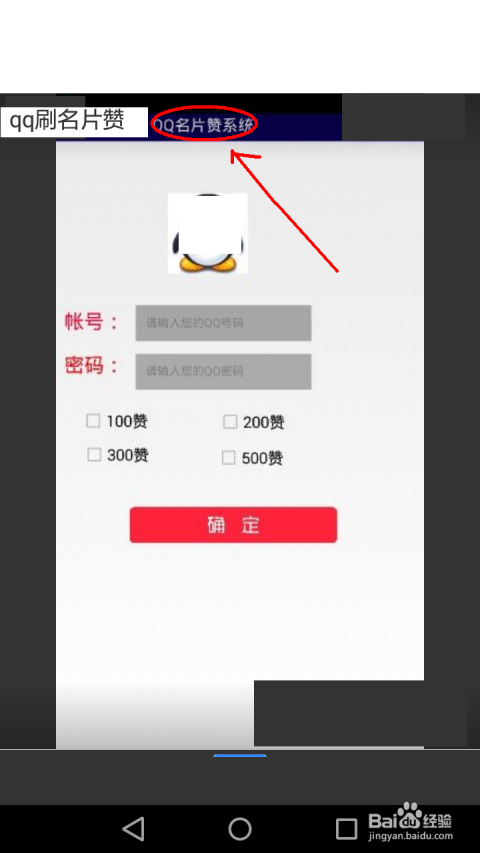

付费刷QQ名片赞的核心吸引力,在于其“立竿见影”的数字增长效果。用户仅需通过第三方软件输入QQ号、选择赞数区间(如100赞、500赞乃至上千赞),支付几元至几十元费用后,短时间内即可收到大量陌生账号的点赞。这种“即时满足”恰好击中了部分用户的社交痛点:职场新人希望通过高赞数塑造“人脉广”的形象,为求职或合作加分;微商从业者视赞数为产品吸引力的“社交证明”,试图通过数字优势获取客户信任;普通用户则可能在同学聚会前“突击刷赞”,避免因赞数过低陷入社交尴尬。

从表面看,付费刷赞软件确实实现了“效果”——名片页面的点赞数字显著提升,视觉上更具冲击力。部分软件甚至宣称“真实账号点赞”,试图用“互动感”增强可信度。但这种效果是虚假的:点赞者多为“僵尸号”(长期未登录的空壳账号)或批量注册的营销号,与用户无任何社交关联,无法带来评论、私聊等真实互动。正如社交心理学研究者指出的,“数字崇拜”本质是对“被认可”的焦虑,而刷赞只是用虚假数字暂时掩盖了这种焦虑,一旦进入真实社交场景,这种“速成幻象”便会迅速褪色。

二、长期隐患:账号安全与社交价值的双重透支

付费刷赞的短期快感背后,是多重隐性风险,这些风险远超“数字增长”的表面效果。首当其冲的是账号安全。腾讯QQ的风控系统已针对异常点赞行为建立监测模型,短时间内非自然增长的赞数(如10分钟内赞数从50飙升至500)会触发系统预警,轻则限制部分社交功能(如动态发布、好友添加权限),重则直接封禁账号。2022年某网络安全平台发布的《社交软件刷赞风险报告》显示,因使用第三方刷赞工具被封禁的QQ账号日均超3万,其中超60%的用户因账号内含重要社交或工作联系而遭受“社交断联”损失。

其次,社交价值被严重透支。QQ名片赞的本质是熟人社交中的认可反馈,当赞数被“注水”,用户在真实社交场景中可能面临“人设崩塌”。例如,某创业者向潜在客户展示“高赞名片”以证明“人脉广泛”,对方一句“这些点赞账号我一个都不认识”,不仅让合作泡汤,更让个人信誉扫地。更严重的是,部分刷赞软件恶意收集用户信息:通过植入木马窃取聊天记录、支付密码,或利用用户授权的权限向好友群发广告,导致隐私泄露甚至财产损失。这些隐患共同构成了付费刷赞的“长期负效应”,与短期“数字效果”形成鲜明对比。

三、用户认知误区:从“数字崇拜”到“价值回归”

为什么用户明知风险仍选择付费刷赞?深层原因是社交认知的偏差。在社交媒体发展初期,赞数、粉丝数等量化指标曾被视为“社交影响力”的直接体现,这种“数字至上”的观念催生了刷赞产业链。但随着社交生态成熟,用户逐渐意识到:真正的社交认可源于真实互动——一次深度对话、一次有效合作,远比100个陌生点赞更有价值。以职场场景为例,某互联网公司HR表示,评估候选人时早已不再关注名片赞数,而是通过共同好友、动态内容判断其社交真实性,甚至会刻意查看“点赞列表”是否存在大量陌生账号,以此作为筛选“虚假社交”的依据。

同时,平台也在引导认知升级:QQ近两年推出的“真实社交”功能,优先展示好友及好友的好友点赞,间接削弱了“僵尸赞”的可见度;部分社群开始流行“反刷赞”话题,倡导“用内容代替数字”的社交理念。这种转变意味着,付费刷赞的“效果”正在被市场自然淘汰,用户对社交价值的认知正从“数字崇拜”回归到“关系本质”。

付费刷QQ名片赞的软件效果,本质上是用短期数字满足换取长期价值牺牲的工具。对用户而言,与其依赖刷赞软件营造虚假繁荣,不如深耕真实社交关系——一条有温度的动态、一次真诚的互动,才是QQ名片最珍贵的“赞”。对平台而言,完善风控机制、打击黑色产业链的同时,更需通过产品设计引导用户树立健康的社交价值观。毕竟,社交的本质是连接而非数字,当用户不再为虚假点赞买单,网络生态才能真正回归真实与温度。