付费刷的名片赞会消失吗?这个问题在当前社交关系日益复杂、职场竞争不断加剧的背景下,正成为越来越多职场人关注的焦点。名片赞作为社交场景中的“隐形货币”,其背后承载的不仅是数字的堆砌,更是个体对社交价值、职业形象乃至商业机会的潜在诉求。然而,当这些点赞通过付费手段“刷”出来时,其真实性与可持续性便开始受到拷问——这些短暂的光鲜,终究会在现实的浪潮中褪色吗?

一、付费刷名片赞:社交货币的“速食主义”陷阱

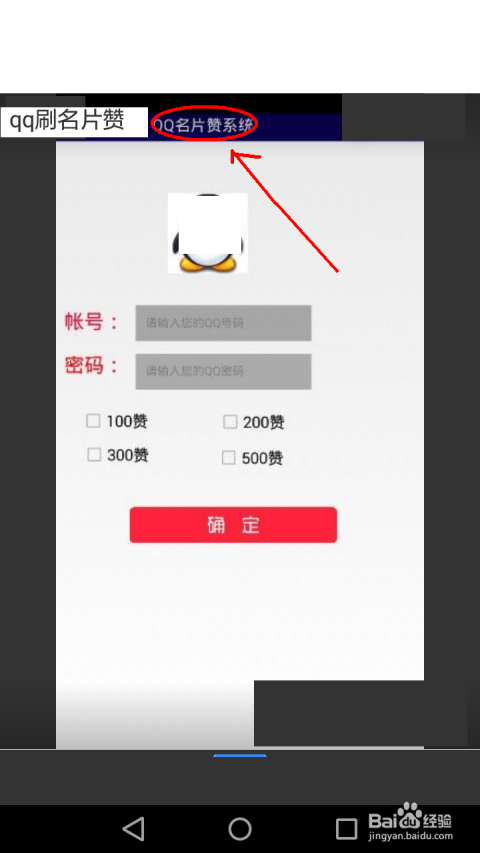

在职场社交中,名片赞的价值往往被赋予了超出数字本身的含义。一张印着高赞数的朋友圈名片,可能在初次见面时成为“人脉广”“受欢迎”的无声背书;在商务合作中,点赞数的高低甚至被潜意识解读为“行业影响力”的参考指标。这种需求催生了付费刷赞的产业链:用户通过第三方平台支付数十元至数百元不等,即可在短时间内获得数百乃至数千个点赞,操作流程简单到只需提供名片链接或截图。

但这种“速食主义”的社交货币,本质上是一种虚假繁荣。付费刷赞的核心逻辑是通过制造数据幻觉来弥补真实社交价值的不足,其背后隐藏着对“流量崇拜”的盲目迎合。当个体过度依赖这些虚假数据来构建社交形象时,便陷入了一个悖论:数字越光鲜,真实社交能力越可能被削弱——毕竟,没有人能永远活在“点赞滤镜”之下。

二、平台监管与算法升级:虚假赞的“清道夫”已上路

付费刷名片赞是否会消失,首先取决于平台对虚假数据的打击力度。近年来,微信、LinkedIn等主流社交平台已逐步建立起针对异常社交行为的监测机制。以微信为例,其算法系统能通过分析用户行为轨迹(如短时间内集中点赞、非好友间高频互动、设备指纹异常等)识别出刷赞行为,并对相关数据进行清理。据行业观察,2023年微信累计清理异常社交数据超10亿条,其中包含大量通过第三方工具刷出的点赞。

LinkedIn作为职场社交的核心平台,对数据真实性的要求更为严格。其“职业真实性核验体系”不仅会对用户身份进行审核,还会对互动数据进行交叉验证——例如,某用户的名片赞中,30%来自无任何行业关联的“僵尸账号”,这类数据会被直接标记为“异常”并隐藏。这种“数据清洗”机制,让付费刷赞的“性价比”大幅降低:用户可能花费数百元刷赞,最终却发现数据被清空,甚至面临账号受限的风险。

三、用户认知迭代:从“数字崇拜”到“价值认同”的转变

平台监管的“硬约束”之外,用户认知的“软迭代”同样在推动付费刷赞的式微。随着职场人群社交素养的提升,“重数量轻质量”的点赞崇拜正在被“重价值轻表象”的理性认知取代。一位互联网公司的HR坦言:“现在看候选人名片,不会再关注点赞数,而是会翻看他近一年的朋友圈内容——是否有行业洞察、是否体现专业能力,这些才是真实的价值体现。”

这种转变的背后,是社交场景的深度分化。在商务合作中,合作伙伴更看重的是过往项目案例、行业口碑等“硬指标”;在日常社交中,人们更倾向于与能提供情绪价值或信息价值的个体建立连接。付费刷赞制造的“虚假繁荣”,在这些真实需求面前显得苍白无力——正如一位创业者所说:“我的名片赞有几千个,但能真正帮我对接资源的,不过十几个核心好友。数字好看有什么用?”

更关键的是,年轻一代职场人(95后、00后)对“社交真实性”的诉求更为强烈。他们更倾向于通过内容输出、观点碰撞来建立个人品牌,而非依赖数据包装。这种代际差异,让付费刷赞在年轻群体中的市场正在快速萎缩。

四、行业趋势:从“刷量”到“内容”的生态重构

付费刷名片赞的式微,本质上是社交平台从“流量经济”向“内容经济”转型的必然结果。当平台算法更倾向于推荐优质内容、真实互动时,虚假数据的生存空间就会被不断压缩。以LinkedIn为例,其2024年更新了“影响力指数”算法,将内容原创度、用户互动深度(如评论、转发时长)等指标权重提升至60%,而点赞数权重降至20%。这意味着,用户与其花钱刷赞,不如花时间打磨专业内容——一篇深度行业分析带来的真实影响力,远胜过千个虚假点赞。

同时,知识付费与技能服务的崛起,也在重构社交价值的评判标准。在职场领域,“专业认证”“项目经验”“行业报告”等“硬通货”逐渐取代点赞数,成为个体竞争力的核心。例如,某咨询公司在招聘时,会优先考虑持有PMP认证且有独立撰写行业报告能力的候选人,其朋友圈点赞数甚至不会被纳入考核范围。这种趋势下,付费刷赞的“投资回报率”已远低于技能提升与知识积累。

五、消失的必然性:时间问题,而非会不会问题

综合来看,付费刷的名片赞终将消失,这不是“会不会”的问题,而是“何时”的问题。其消失的路径,将是“监管收紧—用户觉醒—价值重构”的三重驱动:平台通过技术手段持续压缩刷赞空间,用户通过认知迭代主动远离虚假数据,行业通过生态重构将社交价值锚定在真实内容与专业能力上。

当然,这个过程不会一蹴而就。短期内,部分用户仍可能因“面子需求”或“投机心理”尝试付费刷赞,但随着监管的完善和认知的深化,这种行为将逐渐被视为“社交幼稚病”。正如十年前“刷粉丝”如今已沦为笑谈,十年后的“刷名片赞”可能也会成为职场人茶余饭后的谈资——毕竟,真正的社交魅力,从来不在数字的堆砌,而在真实的价值连接。

当名片上的赞数不再需要“刷”来证明,当社交回归“以诚相待”的本质,或许才是职场生态最健康的状态。付费刷赞的消失,不是对社交的否定,而是对真实价值的回归——这,或许才是我们真正期待的“社交进化”。