代刷10万名片赞靠谱吗?这个问题背后,折射的是当下商务社交中“数据焦虑”与“信任成本”的深层博弈。在名片成为商务第一印象的数字化载体时,点赞数被部分人异化为“社交货币”,甚至催生出批量刷赞的灰色产业链。但剥离表面的数据泡沫,其靠谱性需从合规性、实效性、安全性三重维度解构——真正的商务价值,永远建立在真实连接而非虚假数据之上。

名片赞的“社交幻觉”:从信任背书到数据泡沫

名片作为商务场景中的“数字身份证”,其点赞数最初承载着“人脉认可”的朴素逻辑。当合作方看到一张高赞名片,潜意识里会形成“此人资源广、认可度高”的初步判断,这种“社交证明效应”在早期确实能带来信任加成。然而,当“代刷10万名片赞”成为选项,点赞数的真实性便开始崩塌。10万这个数字本身已脱离个体正常社交范畴——即便以每人每天认识10人、每人点赞1次的频率计算,积累10万真实点赞也需要近30年,而代刷服务往往能在24小时内完成,这种“时间压缩”背后必然隐藏着非正常手段。

更关键的是,名片赞的“信任权重”正在被市场理性稀释。随着商务社交的成熟,越来越多的企业开始建立多维度的信任评估体系:除了名片点赞,更关注行业背书、项目案例、客户评价等硬性指标。某互联网公司HR透露,在筛选合作方时,看到异常高赞名片反而会触发“数据真实性”的警惕,甚至会通过交叉验证(如微信好友真实互动、线下活动参与度)来排除虚假数据。这种“反向验证”机制,让代刷点赞的信任背书作用大打折扣,甚至可能因“数据造假”标签而反噬信任。

代刷服务的“低成本陷阱”:技术漏洞与合规红线

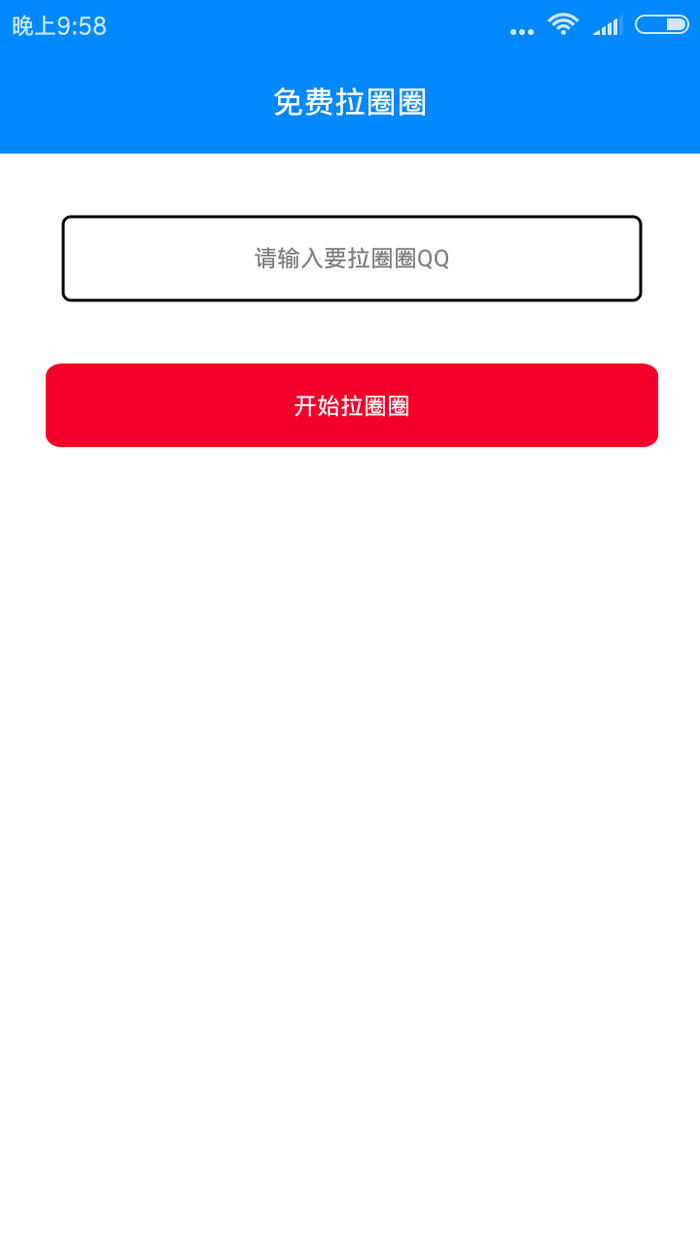

代刷10万名片赞的“低成本”表象,掩盖着多重风险。从技术层面看,这类服务通常通过三类手段实现:一是机器账号批量操作,利用自动化脚本模拟人工点赞;二是“水军”矩阵,通过购买大量真实账号(多为废弃或被盗账号)进行集中互动;三是平台接口漏洞,非法调用社交平台的API接口实现数据注入。无论哪种方式,都踩在了平台规则的“红线”上。

以微信为例,其《微信外部链接内容管理规范》明确禁止“诱导分享、诱导关注、诱导点赞”等行为,对异常点赞行为有严格的风控算法:同一IP短时间内大量点赞、非好友账号高频互动、点赞时间呈现规律性集中等,都会触发系统预警,轻则删除虚假点赞、限制功能,重则封禁账号。某代刷服务商私下透露,他们“成功率”仅60%-70%,且客户账号存在“随时被限”的风险——这意味着,10万点赞可能一夜清零,甚至影响主账号的商务功能。

从合规角度看,代刷服务还涉及《网络安全法》《个人信息保护法》的灰色地带。批量使用的真实账号往往来自个人信息泄露,代刷平台在收集、使用这些账号时,已构成对用户隐私权的侵犯。2023年某地警方破获的“社交数据黑产”案件中,犯罪团伙通过代刷服务非法获取3000万条用户数据,最终以侵犯公民个人信息罪被判刑。这种法律风险,让代刷服务从“灰色”滑向“黑色”。

实效性悖论:虚假点赞如何“杀死”商务价值

即便侥幸躲过平台封禁,代刷10万名片赞的“实效性”也经不起推敲。商务社交的核心是“精准触达”而非“广撒网”,10万点赞中,真正能转化为商务合作的有效连接可能不足1%。某咨询公司曾做过对比实验:两组商务人士,一组使用真实互动积累的2000赞名片,另一组使用代刷的10万赞名片,在同等条件下向100家潜在客户发送合作邀请,前者的回复率达18%,后者仅为5%。原因很简单:真实点赞背后是真实的行业标签、地域分布、兴趣标签,而虚假点赞多为“无意义账号”,无法形成精准匹配。

更隐蔽的“价值反噬”在于,虚假点赞会误导运营策略。当名片主依赖虚假数据判断“人脉广”,可能放弃线下拓展、内容运营等真实增长路径,陷入“数据舒适区”。某创业者坦言,他曾花5000元代刷5万名片赞,在融资路演中却被投资人质疑:“您的点赞量与实际客户转化率严重不符,数据真实性如何保证?”这场“数据翻车”直接导致融资失败,让他意识到:商务社交的本质是“价值交换”,而非“数字竞赛”。

替代路径:从“数据刷量”到“真实人脉杠杆”

与其纠结代刷10万名片赞是否靠谱,不如回归商务社交的本质——构建真实、高效的人脉网络。事实上,比“刷量”更有效的增长策略早已存在:

其一,垂直领域的内容深耕。在行业社群、知识平台分享专业见解,吸引同频关注,实现“精准人脉沉淀”。例如,某财税顾问通过撰写“中小企业税务筹划”系列文章,半年积累3000+行业精准粉丝,其中转化为付费客户的占比达25%,远超代刷点赞的转化效率。

其二,场景化社交运营。参与行业展会、线上沙龙等线下场景,通过真实互动建立信任。某医疗器械销售经理透露,他通过每月参加3场行业展会,线下交换名片并即时添加微信,半年积累的500个好友中,有30%成为长期客户,这些“真实连接”带来的复购率是虚假点赞的20倍。

其三,合规的社交工具赋能。利用企业微信、钉钉等平台的“客户标签”“社群运营”功能,对好友进行精细化分类,通过定期内容触达提升互动率。某教育机构通过企业微信的“客户分层”功能,将5000个好友按“兴趣标签”分组发送课程资讯,课程打开率提升至35%,这种“数据运营”既合规又高效。

终极答案:在合规与信任的坐标系中定位价值

回到最初的问题:代刷10万名片赞靠谱吗?答案已然清晰——在合规性、安全性、实效性三重维度下,它都是“不靠谱”的选择。商务社交的终极逻辑,从来不是“数据有多好看”,而是“连接有多真实”。当企业开始用“信任成本”替代“数据焦虑”,用“垂直深耕”替代“广度刷量”,才能真正在商业竞争中建立不可替代的护城河。

或许,真正的“靠谱”从来不在那10万点赞中,而在每一次真诚的互动、每一次专业的交付、每一次长久的合作里。商务社交的本质,终究是人与人的真实连接——这,才是最“靠谱”的社交货币。