代刷名片赞业务,这一游走在社交需求与灰色地带的“服务”,近年来随着职场社交平台的兴起悄然扩张。用户付费购买“点赞”,试图在名片展示页面上营造“高人气”假象,而服务商则通过技术手段批量制造虚假互动。这类看似满足个人“面子需求”的操作,实则踩在了法律与道德的边界线上——代刷名片赞业务本质上属于违法行为,其背后隐藏着数据造假、市场秩序破坏及多重法律风险。

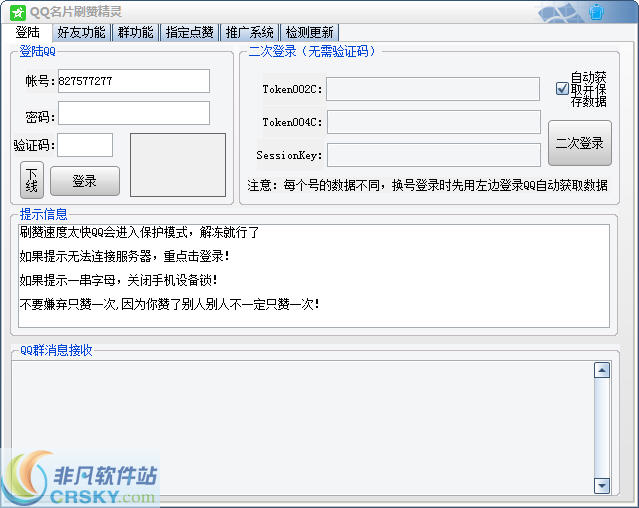

从业务形态看,代刷名片赞通常通过非正规渠道接单,服务商利用虚拟账号、群控软件或境外服务器批量操作,模拟真实用户点赞行为。部分服务商甚至宣称“真人点赞”,实则通过“水军”账号矩阵完成,这些账号往往缺乏真实社交关系,头像、简介等基础信息高度模板化。在交易链条中,上游提供虚假账号生成技术,下游对接有“刷量需求”的个人或企业,形成了一条隐蔽的地下产业链。这种行为直接违反了主流社交平台的服务协议——无论是微信、领英还是职场垂直类APP,均明确禁止通过非自然方式提升互动数据,一旦发现,轻则限制功能,重则封禁账号。

从法律视角审视,代刷名片赞的违法性体现在三个维度。其一,违反《反不正当竞争法》中的“商业贿赂”与“虚假宣传”条款。当企业或个人将虚假点赞数据用于商业推广,如“XX行业TOP10”“高认可度专家”等话术,本质上是通过虚构事实误导交易相对方,构成不正当竞争。2023年某互联网公司因购买“点赞”提升商家排名被市场监管部门处罚的案例,已印证了这一法律适用逻辑。其二,触及《网络安全法》与《个人信息保护法》的红线。部分代刷服务商为规避检测,会非法获取或购买用户手机号、社交账号等个人信息,批量注册虚假账号,这不仅侵犯公民个人信息权益,还可能被用于实施电信诈骗等犯罪活动,上游提供技术支持者同样需承担刑事责任。其三,违反《电子商务法》关于“电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息”的规定。若代刷服务在电商平台公开售卖,其“真实点赞”的宣传与实际虚假操作不符,构成欺诈消费者。

更深层的危害在于对社会信任体系的侵蚀。职场社交的核心价值在于真实的人际连接与信誉背书,而虚假点赞数据会扭曲“影响力”的评价标准。当招聘方、合作方以点赞数作为判断个人或企业实力的依据时,“劣币驱逐良币”的现象便可能出现——真正有实力的个体因未参与刷量而处于竞争劣势,而通过数据造假包装的“伪精英”却能获取不当利益。这种扭曲不仅破坏了市场公平竞争的环境,更会导致社会信任的空心化,最终损害整个社交生态的健康。

随着监管技术升级,代刷业务的生存空间正被持续压缩。一方面,主流平台已引入AI算法识别虚假互动,通过分析点赞账号的行为轨迹、设备指纹、网络环境等特征,能精准定位刷量行为;另一方面,监管部门加强跨平台协作,对提供“刷量工具”的技术服务商开展专项整治。2024年公安部“净网”行动中,就曾破获多起利用“群控软件”刷量的案件,涉案金额超千万元。然而,挑战依然存在:部分服务商转向“地下化”,通过加密通讯工具接单,使用境外服务器规避检测,给监管带来难度。此外,部分用户对“刷量”的法律风险认知不足,认为“只是买个面子”,客观上为灰色产业链提供了生存土壤。

面对代刷名片赞业务的违法本质与潜在危害,个人需树立“真实才是最长久的竞争力”的职场观,通过专业能力与真实互动积累信誉;企业应建立合规的数据使用机制,拒绝参与任何形式的流量造假;平台则需进一步优化算法监管,同时畅通用户举报渠道;监管部门可探索将“刷量行为”纳入社会信用体系,实施联合惩戒。唯有法律规制、平台治理、行业自律与用户认知多方合力,才能彻底铲除这一灰色产业的土壤,让职场社交回归“以诚相待、以信立身”的本质。代刷名片赞的“生意”,从一开始就注定是一场违法的“数字泡沫”,刺破它,才能让真实的社交价值得以彰显。