在社交网络成为个人与企业重要“门面”的时代,电子名片的点赞数、互动量已成为衡量社交资本与信任度的隐形标尺。随之衍生的“代挂刷名片赞”服务,以“快速提升数据”“增强曝光”为卖点,吸引着急于展示社交影响力的用户。但这类服务究竟是高效捷径,还是暗藏风险的陷阱?其安全性与有效性的双重拷问,值得每个社交参与者深入审视。

社交名片的“数据焦虑”与代挂刷的兴起

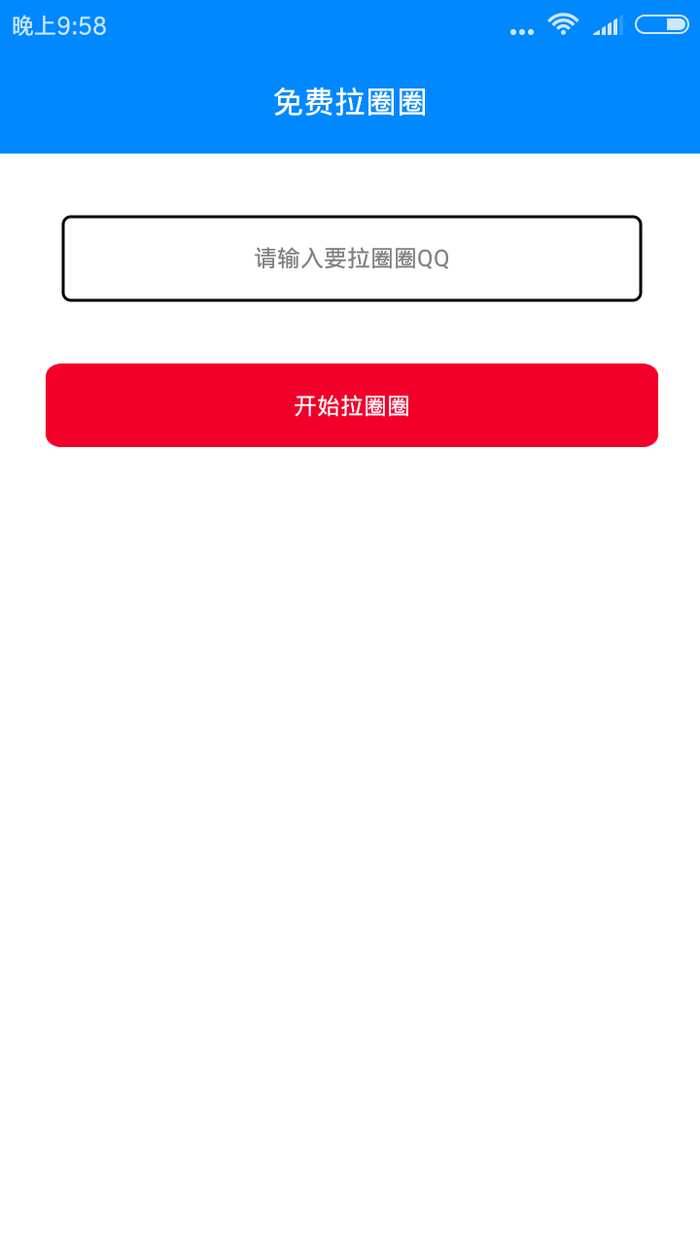

社交名片的本质是连接人与资源的桥梁,但在流量至上的社交生态中,数据逐渐异化为衡量价值的核心指标。职场新人希望高点赞数展现人脉活跃度,企业主期待互动数据增强客户信任,自由职业者则试图通过数据背书提升专业形象。这种“数据焦虑”催生了代挂刷产业链——服务商通过技术手段或人工操作,为用户名片批量增加点赞、关注等互动数据,收费标准从几元至数百元不等,承诺“24小时内见效”“永久不掉赞”。

这类服务的核心逻辑,是利用用户对“数据溢价”的盲目追求:在算法推荐机制中,高互动内容更容易获得曝光,进而形成“数据越高→曝光越多→机会越多”的正向循环。但这一逻辑成立的前提,是数据的真实性与平台的合规性,而这恰恰是代挂刷服务的软肋。

“有效”的幻象:数据增长≠价值提升

代挂刷名片赞最直接的“效果”,是肉眼可见的数据增长。一张原本只有几十个赞的名片,可能在短时间内突破千赞,在社交圈中形成“高人气”的视觉冲击。这种即时满足感,让用户误以为社交影响力得到实质性提升。然而,这种“有效”仅停留在数据层面,难以转化为真实的社交价值或商业机会。

虚假数据无法构建真实的信任关系。社交网络的核心是“连接”,而连接的基础是真实互动。当合作方发现你的名片赞数高,但实际沟通中却缺乏行业共鸣或资源匹配时,高数据反而会成为“信任负债”——对方会质疑你的影响力真实性,甚至对你的专业度产生怀疑。例如,某创业者为吸引投资,通过代挂刷将名片互动量提升至5000+,却在投资人实地考察时发现,其社交圈多为无效“僵尸粉”,最终错失融资机会。

平台算法的“数据清洗”机制,会让刷赞效果昙花一现。微信、LinkedIn、钉钉等主流社交平台,均设有反作弊系统,通过识别用户行为轨迹(如短时间内集中点赞、设备异常、账号关联度低等)过滤虚假数据。代挂刷服务承诺的“永久不掉赞”,在实际中几乎不可能实现——平台定期清理违规数据后,用户的点赞数可能“断崖式下跌”,反而暴露数据造假痕迹,造成更严重的负面影响。

“安全”的隐忧:从账号封禁到法律风险

相较于“有效性”的虚幻,代挂刷服务的“安全性”问题更为致命,涉及账号安全、数据隐私、法律合规等多个层面。

账号安全是第一重“雷区”。代挂刷服务通常需要用户提供账号密码或授权登录,以实现批量操作。这一行为直接将账号暴露在第三方风险中:服务商可能恶意窃取用户好友列表、聊天记录等隐私信息,甚至利用账号实施诈骗、传播垃圾信息,导致账号被永久封禁。更常见的是,因用户参与刷单行为,平台依据《用户协议》直接限制账号的社交功能(如禁止添加好友、发布动态),得不偿失。

数据隐私泄露是隐形“杀手”。部分代挂刷服务商为降低成本,会使用“黑产”获取的虚假账号或用户信息进行操作。这些账号本身可能携带恶意软件,用户授权后,手机设备可能被植入木马,导致银行账户、支付密码等敏感信息泄露。2023年某警方通报案例中,一名用户因委托第三方刷 LinkedIn 名片赞,导致个人简历、联系方式被不法分子打包售卖,引发多起精准诈骗。

法律合规风险不可忽视。虽然个人刷赞通常不构成犯罪,但若服务商形成规模化产业链,可能涉嫌“非法经营罪”或“侵犯公民个人信息罪”。2022年,浙江警方破获一起代刷点赞案,涉案团伙通过开发自动化软件,为10万+用户提供刷赞服务,非法获利超500万元,最终因“提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪”被追究刑事责任。对用户而言,若明知服务商违规仍参与,可能面临平台处罚,甚至承担连带法律责任。

破局之道:从“数据造假”到“价值深耕”

社交名片的真正价值,不在于冰冷的数字,而在于其承载的真实连接与信任。与其依赖代挂刷的“捷径”,不如回归社交本质,通过以下方式实现长效提升:

以内容输出为核心,构建专业影响力。在社交平台定期分享行业见解、案例复盘、资源对接等内容,吸引同频用户主动关注与互动。例如,某咨询顾问通过 LinkedIn 每周发布一篇《行业趋势观察》,半年内积累5000+精准粉丝,其中30%转化为客户,远超刷赞带来的“无效流量”。

以真实互动为纽带,深化社交关系。社交网络的本质是“人的连接”,主动回应好友动态、参与社群讨论、线下见面交流,才能将“点赞之交”转化为长期合作。某企业负责人坚持每周给客户手写感谢信并附上电子名片,客户复购率提升40%,印证了“真诚永远是最好的通行证”。

善用平台工具,合规提升曝光。许多社交平台提供官方推广功能(如 LinkedIn 的“推广内容”、微信的“广告投放”),通过算法精准触达目标人群,虽需一定成本,但数据真实、效果可控,是比代挂刷更可靠的“数据增值”方式。

结语

代挂刷名片赞的“安全”与“有效”,本质上是虚假数据与真实需求的博弈。在越来越注重“反数据造假”的社交生态中,任何试图通过捷径构建影响力的行为,最终都会被规则与信任反噬。社交名片的“点赞”,应当是真实连接的见证,而非数字游戏的道具。唯有摒弃数据焦虑,深耕自身价值,才能在社交网络中走得更稳、更远——毕竟,真正的社交资本,从来不是刷出来的,而是“做”出来的。