社区运营中,“低价社区刷赞”常被当作快速提升互动的捷径,但这种看似高效的手段,真的能带来实质性价值吗?短期数据堆砌的“有效”背后,隐藏着长期信任透支与平台规则的双重风险,社区运营的核心始终是真实用户连接,而非虚假流量游戏。

低价社区刷赞,通常指通过第三方服务商以远低于市场正常推广成本的价格,为社区内容(如帖子、评论、动态)批量购买虚假点赞行为。其运作逻辑依托于“流量焦虑”——社区运营者面临KPI考核、用户留存压力,希望通过高互动数据吸引新用户、提升内容曝光,而刷赞服务商利用自动化脚本、虚假账号矩阵,以“1元10赞”“百单立减”等低价策略切入市场,满足这种即时需求。但这种“低价”背后,是成本的压缩:虚假账号质量低、互动无意义,甚至可能使用违规手段绕过平台检测。

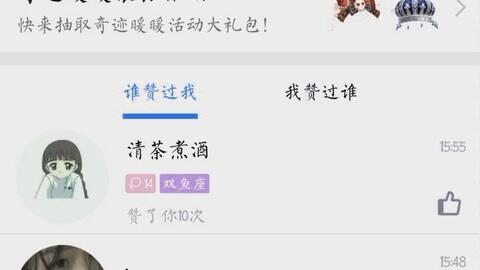

表面看,低价刷赞能快速提升内容的互动数据,比如一篇帖子从几十赞涨到上千赞,确实能在初期吸引部分真实用户的“从众心理”——看到高赞内容,潜意识认为其有价值,从而点击、浏览,形成“数据-流量-更多数据”的短期循环。对于一些新社区或冷启动阶段的内容,这种“虚假繁荣”可能带来短暂曝光,缓解运营者的焦虑。但这种“有效”是脆弱的,虚假点赞无法转化为真实用户行为,比如点赞后无评论、无转发,用户停留时间极短,平台的算法会识别这种“低质互动”,逐渐降低内容推荐权重,最终导致“刷得越多,曝光越少”的反效果。

更深层的风险在于账号权重的系统性损害。各大社区平台的算法早已迭代升级,不再单纯以点赞数作为推荐核心,而是综合分析互动质量、用户画像匹配度、行为轨迹等多维度数据。频繁刷赞会导致账号出现“异常互动信号”——比如点赞用户均为新注册无动态账号、点赞时间集中在凌晨等非活跃时段,这些行为会被算法标记为“作弊”。一旦被判定为虚假互动,轻则内容限流,重则账号被降权甚至封禁,前期所有投入付诸东流。更隐蔽的风险是,虚假点赞会扭曲运营者的判断:当刷赞数据掩盖了真实内容的反馈,运营者可能误判用户偏好,持续产出低质内容,最终失去真实用户群体。

从用户信任角度看,社区的本质是“人与人的连接”,而虚假点赞正在侵蚀这种连接的真实性。真实用户能轻易分辨出内容的互动是否自然——当一条评论下有大量雷同的“点赞+无意义短评”,或点赞账号头像、昵称明显为批量生成的营销号,用户会产生“数据注水”的不信任感,进而对社区的整体内容质量产生质疑。这种信任一旦流失,很难通过后期运营挽回。社区的价值不在于数据的虚假繁荣,而在于用户愿意在其中停留、分享、交流的真实意愿,刷赞恰恰是在透支这种宝贵的信任资本。

当前,随着平台监管趋严和用户理性回归,低价刷赞的生存空间正在被压缩。一方面,社区平台通过AI识别、用户行为分析等技术手段,构建了更完善的反作弊系统,虚假互动的识别率大幅提升;另一方面,用户对“真实互动”的需求日益强烈,更倾向于参与有深度讨论、有真实反馈的内容场景。这意味着,依赖刷赞维持的“有效”数据,正在失去其存在的土壤。

真正可持续的社区运营,需要放弃对“速效数据”的执念,回归内容与用户的核心价值。与其将预算投入低价刷赞,不如通过优质内容吸引用户自然互动——比如策划用户参与度高的话题活动、鼓励UGC内容创作、建立社群归属感,这些方式虽然需要时间投入,但能带来真实的用户粘性和数据增长。同时,合理的付费推广(如信息流广告、达人合作)虽然成本较高,但能精准触达目标用户,实现“有效流量”而非“无效数据”。社区运营的本质是“种草”而非“刷单”,只有真实的内容价值才能让用户真正“停留”。

低价社区刷赞的“有效”是一场数据幻觉,它用短期满足掩盖长期隐患。社区运营的终极目标不是冰冷的数字,而是有温度的用户连接。放弃刷赞的捷径,投入真实的内容创作与用户运营,才能让社区在流量浪潮中立足,实现从“数据繁荣”到“生态繁荣”的质变。