职场社交中,有人热衷于在名片软件里将好友数刷到五位数,把点赞量堆成“万人迷”,美其名曰“拓展人脉”。但低级刷名片赞真的有必要吗?当点赞沦为机械的数字游戏,当“好友”只是通讯录里的幽灵账号,这种虚假繁荣不仅无法沉淀为社交价值,反而会成为个人品牌的隐形负资产。

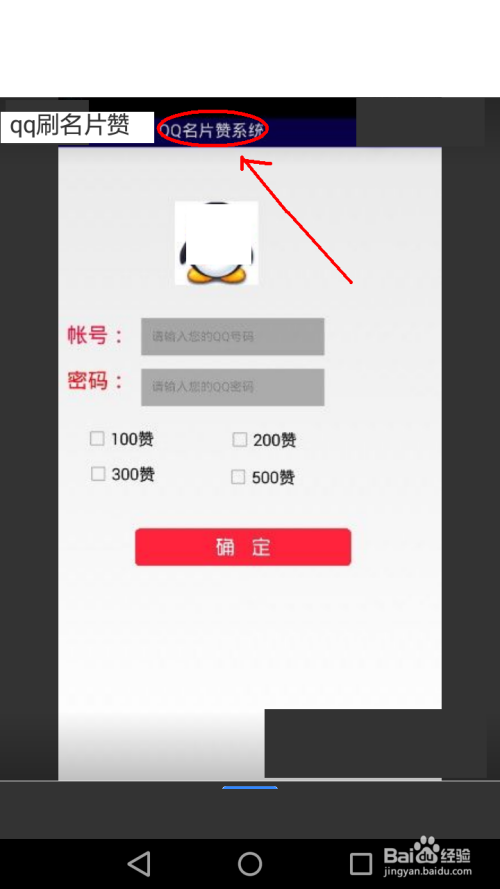

低级刷名片赞的本质,是“社交数据造假”的初级形态。不同于基于内容质量或真实互动的自然增长,这类行为通过技术手段或人工操作,批量制造无实质关联的点赞与关注——可能是同一个账号给上千人同步点赞,可能是用虚拟机器人完成“互赞任务”,甚至可能是付费购买“僵尸赞”。这些点赞脱离了社交场景的真实逻辑:既不源于对名片内容的认同,也不代表后续合作的意愿,更像是一场自欺欺人的数字表演。在职场社交平台算法尚未成熟的早期,这种行为或许能短暂提升个人页面的活跃度,但随着平台对“异常互动”的识别能力增强,低级刷赞的生存空间正在被快速压缩。

驱动人们投身低级刷赞的,往往是“人脉数量=职场竞争力”的认知误区。在焦虑情绪裹挟下,有人将“好友数”“点赞量”等同于社交价值,仿佛通讯录里的名字越多,职业道路就越宽;名片页的点赞越密集,个人形象就越“光鲜”。这种认知忽略了社交的本质——质量永远优先于数量。一个拥有500个真实行业好友、且彼此存在深度互动的人,其社交资本远超一个拥有5000个“点赞好友”却无实质连接的人。低级刷赞恰恰放大了这种数量幻觉:它用虚假的热闹掩盖了真实社交的贫瘠,让沉迷其中的人误以为自己“人脉广”,实则只是在自我编织的数字牢笼中闭门造车。

更值得警惕的是,低级刷赞正在悄然侵蚀个人品牌的信任根基。职场社交的核心是“信任传递”,而点赞作为最基础的互动信号,本应是“我认可你”的公开表达。当点赞沦为可以批量生产的“商品”,其信号价值便荡然无存。试想,当合作方看到你的名片页有大量重复头像、无差别的点赞记录,他们会如何判断你的社交真实性?大概率会将你归入“不务实”“爱走形式”的行列,甚至对你的专业能力产生怀疑。在信息高度透明的职场环境中,一次低级刷赞被识破,可能比一次公开失误更致命——它暴露的是个人对“捷径”的依赖,以及对社交规则的漠视。

低级刷赞的无效性,还体现在对精力资源的巨大浪费。时间与注意力是职场人最宝贵的稀缺资源,将它们投入到刷赞、互赞这类无实质产出的活动中,本质上是一种“机会成本”的错配。与其花两小时给陌生人点赞换“回赞”,不如花30分钟打磨一条行业洞察的动态,吸引真正同频的人关注;与其纠结于名片页的点赞数字是否过千,不如深耕10个核心人脉,通过深度交流建立长期信任。职场社交的复利效应,从来来源于“精准连接”而非“泛泛之交”,低级刷赞却让人在低水平的重复中,错失了构建高质量社交网络的机会。

真实社交的价值,恰恰在于其“不可复制性”。自然增长的点赞,可能源于你分享的行业干货被同行认可;主动发起的深度交流,可能促成一次跨领域的合作;长期维护的人脉关系,会在关键时刻为你提供资源支持。这些互动都带有真实的情感联结与价值交换,是低级刷赞永远无法模拟的。正如社交学者所言:“社交不是加法,而是乘法——你连接的人的质量,决定了你所能抵达的高度。”低级刷赞做的是“加法”,用数字堆砌虚假的体量;而真实社交做的是“乘法”,用高质量连接放大个人价值。

从行业趋势看,职场社交平台正在“去伪存真”。主流平台已逐步引入AI算法,识别异常点赞行为:同一IP的频繁互动、短时间内大量非定向点赞、僵尸账号的集中操作等,都可能触发风控机制,轻则限流,重则封号。更重要的是,用户对“虚假社交”的容忍度正在降低,越来越多的人开始追求“有温度的连接”——他们更愿意关注那些持续输出价值、真诚互动的个人,而非沉迷于数字游戏的“社交达人”。这种转变,让低级刷赞的“性价比”进一步降低:不仅无法带来真实收益,还可能因违规操作付出代价。

与其在低级刷赞的歧路上越走越远,不如回归社交的本质——成为“被需要的人”。职场社交的核心竞争力,从来不是你能“认识多少人”,而是多少人“愿意与你合作”。与其花时间刷赞,不如提升自己的专业能力,用内容输出建立行业影响力;与其追求好友数量,不如精准筛选同频人群,通过深度互动建立信任;与其沉迷虚假繁荣,不如专注于提供真实价值,让社交成为职业发展的“助推器”而非“装饰品”。

低级刷名片赞或许能在短期内满足数字上的虚荣,但社交的本质是价值交换与情感连接。当职场人从“刷量焦虑”中抽身,转向提供真实价值、深耕深度关系时,那些真正的人脉资源、职业机会才会自然生长。毕竟,名片赞的数字会随时间褪色,但被信任的能力,才是职场社交中最硬的通货。