你了解QQ名片刷赞是什么吗?在腾讯QQ构建的社交生态中,QQ名片作为用户数字身份的重要载体,不仅记录着个人基本信息与动态轨迹,更成为社交互动的直观窗口。而“刷赞”——这一围绕QQ名片点赞数展开的非常规操作,正悄然成为部分用户追逐社交认同的隐性手段。QQ名片刷赞的本质,是用户在社交货币焦虑驱动下,对数字认同感的畸形追求,其背后折射出当代社交行为中的数据崇拜与价值异化现象。

从概念层面看,QQ名片刷赞特指通过非自然手段增加QQ名片内动态、照片、说说等内容点赞数量的行为。不同于真实社交互动中基于内容质量的自然点赞,刷赞往往借助第三方工具、人工点击平台或“互助群组”等灰色产业链实现。用户只需支付少量费用或完成指定任务,即可在短时间内获得数十至数万不等的点赞数,使原本平淡的社交动态呈现出“高热度”假象。这种操作的核心逻辑,是将点赞数量化为社交影响力的“硬指标”,通过数据造假满足用户在虚拟空间中的身份焦虑。值得注意的是,QQ名片的点赞数据并非孤立存在,它与好友列表、动态权重、社交活跃度等指标共同构成用户的数字社交画像,刷赞行为实则是对这一画像的系统性篡改。

深入分析其价值逻辑,刷赞现象的滋生源于社交场景中的“数据崇拜”心理。在QQ这一拥有数亿用户的社交平台中,点赞数成为衡量内容受欢迎程度、用户社交能力乃至个人魅力的直观符号。学生群体希望通过高点赞数证明自己的“合群度”,职场新人以此塑造“受欢迎”的职业形象,商家则将名片点赞数转化为产品推广的信任背书。这种将社交价值简化为数字符号的认知偏差,使得刷赞从个别行为演变为一种亚文化现象。然而,这种价值是虚假的——当点赞数与实际社交质量脱钩,所谓的“高人气”不过是数据泡沫,既无法建立真实的社交连接,也无法转化为现实世界的社会资本。

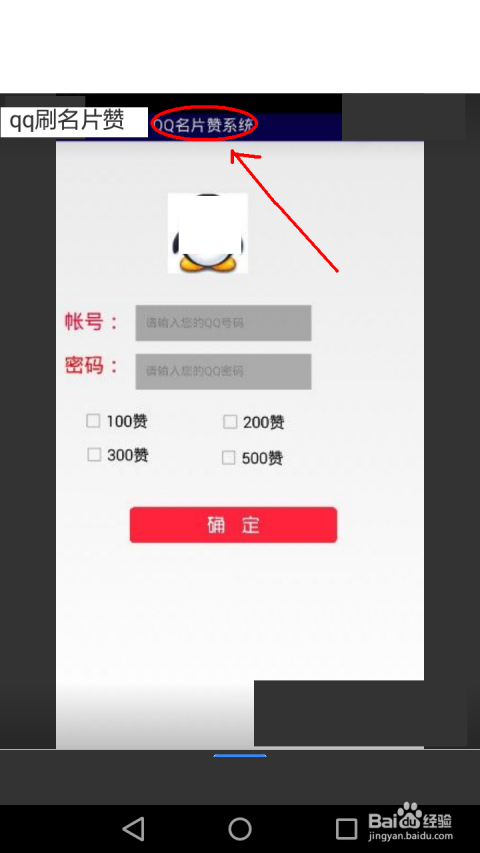

在应用场景层面,QQ名片刷赞已从个人行为延伸至商业领域,形成灰色产业链。个人用户主要通过两种途径参与:一是使用“自动点赞软件”,通过模拟人工点击实现批量点赞;二是加入“QQ点赞互助群”,通过为他人点赞获取“点赞积分”,再兑换自己名片的点赞量。这类群组通常以“免费互助”为噱头,实则暗藏广告推广、信息收集等商业意图。商业用户的操作则更为隐蔽:微商通过刷赞营造“产品热销”假象,吸引消费者下单;本地商家利用高点赞数提升QQ名片的本地搜索排名,引流至线下门店。商业场景中的刷赞行为本质是虚假宣传,它通过扭曲消费者认知,破坏了公平竞争的市场环境。据行业观察,QQ名片刷赞的单条动态点赞价格低至0.1元/个,批量购买可享受折扣,这种低成本、高回报的诱惑,使得产业链规模持续扩张。

然而,刷赞现象的泛滥正带来严峻挑战,首当其冲的是社交信任的崩塌。QQ平台的社交互动本应建立在真实情感连接基础上,当点赞数可以通过购买获得,社交行为的真实性便荡然无存。用户发现,高点赞动态未必代表优质内容,低点赞内容也可能因刷赞而被埋没,这种“劣币驱逐良币”的现象,导致优质内容创作者失去创作动力。更严重的是,平台对异常点赞行为的监测与处罚机制日益完善。QQ已通过AI算法识别异常点赞模式,如短时间内集中点赞、非活跃账号点赞等,违规用户可能面临点赞数清零、功能限制甚至封号风险。刷赞行为正在以数据造假的方式,侵蚀社交信任这一互联网生态的底层逻辑。

从趋势来看,QQ名片刷赞现象正面临“技术压制”与“观念觉醒”的双重挤压。技术上,平台通过大数据分析用户行为轨迹,建立点赞质量评估模型,对异常数据进行实时拦截;同时,区块链等技术的引入,有望实现点赞行为的可追溯性,从根本上杜绝数据造假。观念上,随着用户媒介素养的提升,越来越多的人开始反思“数据至上”的社交价值观。年轻群体逐渐意识到,真正的社交影响力源于内容质量、人格魅力与真实互动,而非冰冷的数字。这种观念转变,使得刷赞的用户基础正在萎缩,从“全民参与”转向“小众狂欢”。

归根结底,QQ名片刷赞现象是数字社交时代的一面镜子,它照见了人们对认同的渴望,也暴露了社交异化的风险。在虚拟社交与现实生活日益融合的今天,我们更需要回归社交的本质——真诚的连接与有价值的内容。与其沉迷于数据造假的短暂满足,不如通过优质内容创作、真实社交互动构建可持续的数字身份。毕竟,社交的价值从来不是点赞数堆砌的泡沫,而是每一次互动中传递的温度与信任。