你遇到过刷单点赞骗局吗?这个问题如今已成为无数网络兼职者心中的隐痛。随着短视频平台、社交电商的爆发式增长,“刷单点赞”从最初的小众灰色操作,演变成覆盖学生、宝妈、自由职业者的全民骗局陷阱。其手法不断迭代,从简单的“点赞返现”到复杂的“流量数据造假”,再到结合区块链、AI技术的“智能刷单”,骗局始终披着“轻松赚钱”的外衣,却在背后藏着资金链断裂、信息泄露甚至法律制裁的风险。刷单点赞骗局的本质,不是简单的“骗钱”,而是利用人性弱点与信息差构建的系统性欺诈生态。要破解这一困局,必须穿透其表象,直击运作核心,方能构建起真正的防御屏障。

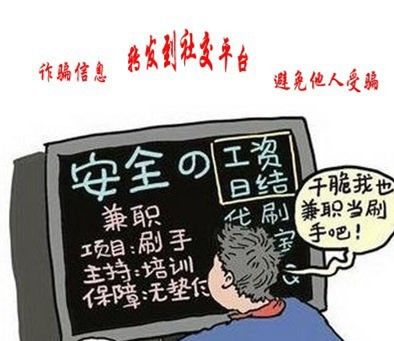

刷单点赞骗局的底层逻辑,是对“流量价值”的扭曲利用。在数字经济时代,点赞、关注、浏览量等数据已成为衡量内容热度、商业价值的核心指标,平台算法更是将“数据表现”与流量分配直接挂钩。这种机制催生了庞大的“数据需求市场”——商家渴望通过虚假流量提升曝光,个人则试图通过“刷单任务”赚取佣金,而骗子正是看准了供需两端的投机心理,搭建起看似双赢的欺诈平台。他们通常以“兼职刷单员”“点赞推广员”等名义发布广告,承诺“日结百元”“时间自由”,甚至伪造“公司资质”“成功案例”增强可信度。受害者往往在初期小额任务中获得返利,比如完成10条点赞任务返还15元,这种“甜头”会迅速降低心理防线,随后诱导其投入更多资金参与“高级任务”,如“垫付刷单”“流量冲榜”,最终以“系统卡单”“任务未完成需解冻资金”等借口拒绝返款,消失无踪。这种“放长线钓大鱼”的模式,本质上是对“流量经济”规则的恶意透支,受害者损失的不仅是金钱,更是对网络兼职生态的信任。

技术迭代让刷单点赞骗局更具隐蔽性和迷惑性。早期骗局多依赖人工操作,通过雇佣“水军”手动点赞、关注,效率低下且容易被平台识别。如今,骗子已转向技术化、规模化运作:一方面,利用AI批量生成虚拟账号,模拟真实用户行为轨迹,比如通过机器学习分析正常用户的点赞时间、频率、评论内容,使虚假数据难以被算法检测;另一方面,开发“刷单黑产工具”,如自动脚本、模拟器、IP代理池,实现“一键刷量”,甚至将区块链技术包装成“去中心化刷单平台”,宣称“不可篡改的交易记录”保障资金安全,实则利用技术概念实施诈骗。更值得警惕的是,骗局已从单一平台向全渠道渗透:受害者可能先在微信群、QQ群看到兼职广告,被引导至虚假APP或钓鱼网站,再通过第三方支付平台转账,整个流程环环相扣,且不留痕迹。这种“技术包装”不仅提高了骗局的成功率,也让受害者维权时面临证据不足的困境——当平台数据显示“异常流量”时,很难区分是诈骗行为还是正常的用户行为,这无疑增加了监管和打击的难度。

刷单点赞骗局的危害远超个人损失的范畴,它正在侵蚀数字经济的信任根基。对个体而言,轻则损失数千元积蓄,重则陷入“以贷养骗”的恶性循环,甚至因提供个人信息(身份证、银行卡、手机号)被卷入洗钱、诈骗等更严重的犯罪活动。对平台而言,虚假流量会扭曲内容生态:优质内容因真实数据不足被淹没,低质甚至违规内容却通过刷单获得曝光,破坏平台算法的公平性,最终导致用户体验下降、广告主流失。对社会而言,这类骗局助长了“不劳而获”的投机心态,削弱了劳动创造价值的共识。尤其当学生、宝妈等弱势群体成为主要目标时,不仅造成经济损失,还可能引发心理问题,影响社会稳定。更隐蔽的危害在于,刷单点赞背后隐藏着完整的黑色产业链——从提供虚拟账号、IP代理,到开发刷单工具、交易数据,再到洗钱渠道,每个环节都有专人分工,形成规模化的“网络犯罪共同体”。这种产业链的存在,不仅增加了监管成本,更让数字经济面临“劣币驱逐良币”的风险:当诚实经营者发现“刷单比实干更有效”时,市场的公平性将荡然无存。

面对刷单点赞骗局,单一的“受害者警惕”远不足以解决问题,需要构建“个人-平台-监管”三位一体的防御体系。个人层面,要树立“流量无捷径”的认知:任何要求“先垫付”“后返款”的兼职都存在高风险,尤其是那些承诺“高回报、零门槛”的任务,往往是骗局的“敲门砖”。同时,要学会验证平台资质——正规兼职平台通常有明确的入驻门槛和投诉渠道,而骗子平台往往“打一枪换一个地方”,域名、APP名称频繁更换。平台层面,需升级技术防御手段:利用大数据分析用户行为特征,识别异常流量模式(如短时间内集中点赞、同一IP登录多个账号),建立“刷单账号黑名单”,对可疑任务进行拦截;同时,加强对兼职信息的审核,严禁发布“刷单点赞”类广告,从源头上切断传播渠道。监管层面,应强化跨部门协作:网信、公安、市场监管等部门需共享黑产数据,对刷单工具开发、虚拟账号贩卖等上游犯罪进行打击,同时建立“一键举报”快速响应机制,让受害者能及时止损。此外,还需通过典型案例曝光、法律知识普及等方式,提升公众对骗局的识别能力——毕竟,当“刷单点赞”成为社会共识中的“高危行为”,骗子的生存空间才会被大幅压缩。

刷单点赞骗局的泛滥,本质上是数字经济快速发展中“规则滞后”与“人性弱点”碰撞的结果。在流量至上的商业逻辑下,数据造假似乎成了“捷径”;而在生活压力增大的社会环境中,“轻松赚钱”的诱惑又让无数人铤而走险。但我们必须清醒认识到:任何试图通过欺骗手段获取的流量,终将被市场反噬;任何背离劳动价值的行为,终将被法律和道德所唾弃。你遇到过刷单点赞骗局吗?这个问题不应仅是个人经历的回忆,更应成为社会反思的起点——唯有当每个人都拒绝成为骗局的“帮凶”,当平台坚守数据真实的底线,当监管织密防范网络的天罗地网,数字经济的生态才能真正清朗,劳动创造价值的理念才能深入人心。毕竟,健康的网络空间,容不下“刷单点赞”的虚假繁荣,更容不下对信任的肆意践踏。