使用刷赞软件会有什么风险吗?这个问题看似简单,实则背后牵涉着账号安全、数据合规、平台生态乃至法律伦理的多重隐患。在流量至上的互联网环境中,不少用户或商家试图通过“捷径”快速提升数据表现,却忽视了刷赞软件暗藏的系统性风险。这些风险并非危言耸听,而是从技术逻辑、平台规则到社会影响层层叠加的现实威胁,稍有不慎便可能让使用者“赔了夫人又折兵”。

账号安全风险是刷赞软件最直接的“副作用”。多数刷赞软件并非正规开发产品,其背后往往捆绑恶意代码或数据窃取插件。用户在授权软件获取账号权限时,可能不知不觉间泄露了登录凭证、个人信息甚至支付数据。曾有案例显示,某些刷赞软件会偷偷读取用户的通讯录、相册,甚至关联社交账号的敏感信息,这些数据最终被转手黑产市场,导致账号被盗、诈骗风险陡增。此外,这类软件的运行机制通常通过模拟人工操作或利用平台漏洞实现,但平台的风控系统也在持续升级,一旦检测到异常点赞行为(如同一IP批量操作、点赞频率远超正常用户),轻则限流、降权,重则直接封禁账号。对于依赖账号生存的商家或内容创作者而言,这种“一刀切”的处罚往往意味着前期投入付诸东流,甚至影响长期信誉。

数据真实性的崩塌,让刷赞行为沦为“数字泡沫”。点赞本应是用户对内容的真实反馈,是衡量内容价值的重要指标,但刷赞软件却将其异化为可交易的数字符号。当账号充斥着虚假点赞,数据便失去了参考意义:商家误判产品受欢迎程度,盲目投入资源却转化率极低;创作者沉迷于“虚假繁荣”,忽视内容质量提升,最终失去真实用户粘性。更严重的是,这种数据造假会形成“劣币驱逐良币”的恶性循环——当刷赞成为行业潜规则,踏实做内容的创作者反而因数据难看被边缘化,长此以往,整个平台的内容生态将陷入“劣质内容刷屏、优质内容沉底”的困境。对平台而言,虚假数据会扭曲流量分配机制,降低用户体验,最终损害平台自身的商业价值和公信力。

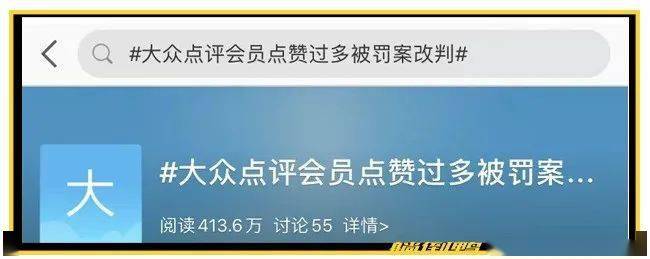

法律合规风险是刷赞软件使用者不可忽视的“红线”。虽然我国尚未出台专门针对“刷赞”行为的法律条文,但《网络安全法》《数据安全法》《电子商务法》等已对数据造假、不正当竞争作出明确规定。例如,《反不正当竞争法》明确禁止经营者通过组织虚假交易等方式,帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传;电商平台若发现商家通过刷单刷赞提升信誉,可依据平台规则处罚,甚至移送市场监管部门。2023年,某MCN机构因组织网红批量刷赞被处以50万元罚款的案例,就印证了刷赞行为并非“法外之地”。对于普通用户而言,若使用刷赞软件涉及侵犯他人隐私、传播恶意代码,同样可能面临民事赔偿甚至行政处罚。

更深层次的风险在于对社会信任体系的侵蚀。在数字时代,数据已成为衡量个人、企业乃至社会信用的重要载体。当点赞、转发、评论等数据都可以被“制造”,公众对线上信息的信任度将大打折扣。商家无法辨别真实的市场反馈,消费者难以通过数据判断产品优劣,甚至平台推荐的“热门内容”也可能只是算法与刷赞软件合谋的产物。这种信任危机不仅会阻碍数字经济的健康发展,还可能引发线下社会的连锁反应——当人们习惯于怀疑数据的真实性,人与人、企业与消费者之间的信任纽带便会逐渐松弛。

面对这些风险,为何仍有前赴后继者尝试刷赞软件?根源在于部分用户对“流量焦虑”的过度放大,以及对“内容价值”的短视认知。事实上,任何脱离内容本质的“数据操作”都是空中楼阁。平台算法的迭代速度远超想象,从早期的“唯数据论”到如今的“内容质量+用户互动+账号健康度”综合评估,刷赞软件的生存空间已被大幅压缩。真正可持续的账号成长,应回归内容创作的初心:用优质内容吸引用户,用真诚互动建立信任,用长期价值换取数据回报。

对平台而言,完善风控机制、畅通举报渠道、建立数据追溯体系是打击刷赞行为的关键;对监管部门,需进一步明确数据造定的法律责任,形成“技术+法律+监管”的多维治理框架;而对每个用户,尤其是内容创作者和商家,更需警惕“捷径陷阱”——那些看似能快速提升数据的刷赞软件,实则是用账号安全、法律风险和长远发展为代价,换取一场转瞬即逝的“数字幻象”。唯有坚守内容真实、数据诚信,才能在数字浪潮中行稳致远。