假明星QQ号刷赞的现象,并非简单的网络谣言或技术噱头,而是流量经济畸形发展下催生的灰色产业链产物。其背后交织着技术漏洞、商业利益与用户心理的多重博弈,要判断“假明星QQ号刷赞是真的吗”,需深入拆解其运作逻辑、产业链条与社会影响,而非停留在表面的“真”与“假”的二元对立。

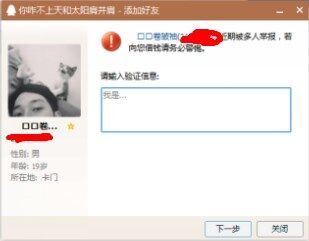

假明星QQ号刷赞的核心本质,是“数字身份的商品化”与“虚假流量的规模化变现”。 所谓“假明星QQ号”,通常指盗用明星照片、昵称、个人简介等信息,或虚构“明星小号”“工作人员号”身份的社交账号。这类账号通过批量添加粉丝、发布动态,再利用刷赞工具制造虚假互动数据,营造出“明星活跃度高”“粉丝粘性强”的假象。其操作链条清晰可见:从账号注册(批量购买QQ号或盗用闲置号)、人设包装(盗用明星公开信息或编造“内部消息”)、内容发布(搬运明星动态或编造虚假行程),到最后的流量购买(通过黑产平台雇佣刷手或使用机器人软件批量点赞),每一步都形成标准化流程。这种“一条龙”服务使得假账号能在短时间内积累数万点赞,甚至达到部分真实明星账号的互动量级,从而具备迷惑性。

刷赞操作的技术可行性,是假明星QQ号泛滥的基础条件。 早期QQ平台的点赞机制相对简单,同一IP地址、相同设备指纹的重复点赞容易被识别,但如今黑产技术已实现“去中心化”刷赞:通过模拟不同用户的设备环境(如更换虚拟定位、清理设备缓存、使用代理IP)、分散登录时间、随机化点赞内容,让平台算法难以区分真实用户与机器操作。更有甚者,开发出“全自动刷赞脚本”,可在夜间低峰期批量完成点赞任务,单账号日点赞量可达数万次。技术的迭代让“刷赞”从“人工水军”升级为“智能机器人”,不仅成本降低(每千次点赞仅需几元至几十元),效率也大幅提升,这为假明星QQ号制造虚假热度提供了技术温床。

商业利益的驱动,构成了假明星QQ号刷赞的核心动力。 假账号的最终目的并非单纯“装粉丝”,而是通过虚假流量实现变现。常见路径有三:一是广告引流,高赞账号对外宣称“明星专属代拍”“周边代购”“粉丝福利群”,诱导粉丝添加微信或QQ群,实则销售假冒周边或实施诈骗;二是流量分成,部分假账号与短视频平台合作,通过高点赞数据获取平台流量扶持,进而赚取广告分成;三是“人设收割”,编造“明星恋爱”“退圈”等虚假信息,制造话题热度吸引关注,再通过“爆料”“揭秘”等名义诱导用户付费看“完整内容”。这种“流量-变现”的模式,让假明星QQ号成为低成本的“摇钱树”,黑产从业者只需投入少量成本注册账号,购买刷赞服务,即可通过收割粉丝经济牟取暴利。

用户心理的盲区,则为假明星QQ号刷赞提供了生存土壤。 多数粉丝对明星的喜爱带有“情感投射”,容易对“官方感”“稀缺性”的信息产生信任。当看到“明星QQ号”拥有高点赞、高评论的动态时,会下意识认为“这么多人都关注了,应该是真的”,从而忽略账号细节(如注册时间短、动态内容雷同、回复模板化等)。此外,“从众心理”也加剧了虚假热度的传播——粉丝看到某动态点赞量高,会跟风点赞、评论,进一步推高数据,形成“虚假繁荣”的循环。更值得警惕的是,部分粉丝存在“与明星近距离互动”的渴望,明知账号可疑仍选择相信,最终成为虚假流量的“助推者”和“受害者”。

平台监管的滞后性,让假明星QQ号刷赞难以根除。 尽管腾讯等平台已建立账号审核机制,但面对海量注册账号和隐蔽的刷赞技术,监管仍存在盲区。一方面,假账号常使用“临时号段”或“接码平台”获取手机号注册,难以追溯实名信息;另一方面,刷赞操作通过分散IP和模拟用户行为,规避了平台的异常检测算法。平台虽有“清粉”“降权”等措施,但多为事后处置,难以从源头遏制。此外,法律对“虚假流量”的界定尚不明确,对于“刷赞”行为的定性(是否属于不正当竞争或诈骗)存在争议,导致违法成本较低,难以形成有效震慑。

假明星QQ号刷赞的危害远超“数据造假”本身,它侵蚀着网络生态的信任基石。 对粉丝而言,轻则陷入“情感消费”陷阱,为虚假互动付出金钱和时间,重则遭遇诈骗财产损失;对明星而言,假账号盗用其姓名和肖像,不仅损害个人形象,还可能引发“粉丝与明星的矛盾”(如假账号发布不当言论导致明星被网暴);对平台而言,虚假流量破坏了内容生态的公平性,优质真实内容被劣质虚假内容挤压,长期将导致用户流失;对社会而言,这种“流量至上”的畸形逻辑,助长了投机取巧之风,与社会主义核心价值观倡导的“诚信”“真实”背道而驰。

要破解“假明星QQ号刷赞”的困局,需多方协同发力:用户需提升媒介素养,学会通过官方渠道核实明星信息,对“高互动低质量”账号保持警惕;平台应强化技术投入,利用AI算法识别异常点赞行为,建立“账号信用评分体系”,对频繁注册、异常互动的账号实施限权;监管部门需加快立法,明确“虚假流量”的法律责任,将“刷赞”纳入反不正当竞争或网络诈骗的打击范畴;社会公众则应理性看待流量数据,拒绝“唯点赞论”,让真实、有价值的内容成为网络生态的主流。唯有如此,才能让“点赞”回归其表达真实情感的本意,让网络空间远离虚假与欺骗。