免费代刷名片赞下单安全吗?这是许多社交平台用户在追求数据光鲜时潜藏的疑问。当“免费”与“代刷”结合,看似降低了社交成本,实则暗藏多重安全风险。在数字化社交时代,名片赞作为个人或企业形象的直观体现,其背后的数据产业链却充斥着灰色操作,而“免费”往往是陷阱的开端。

技术层面:账号权限泄露与数据窃取的高发区

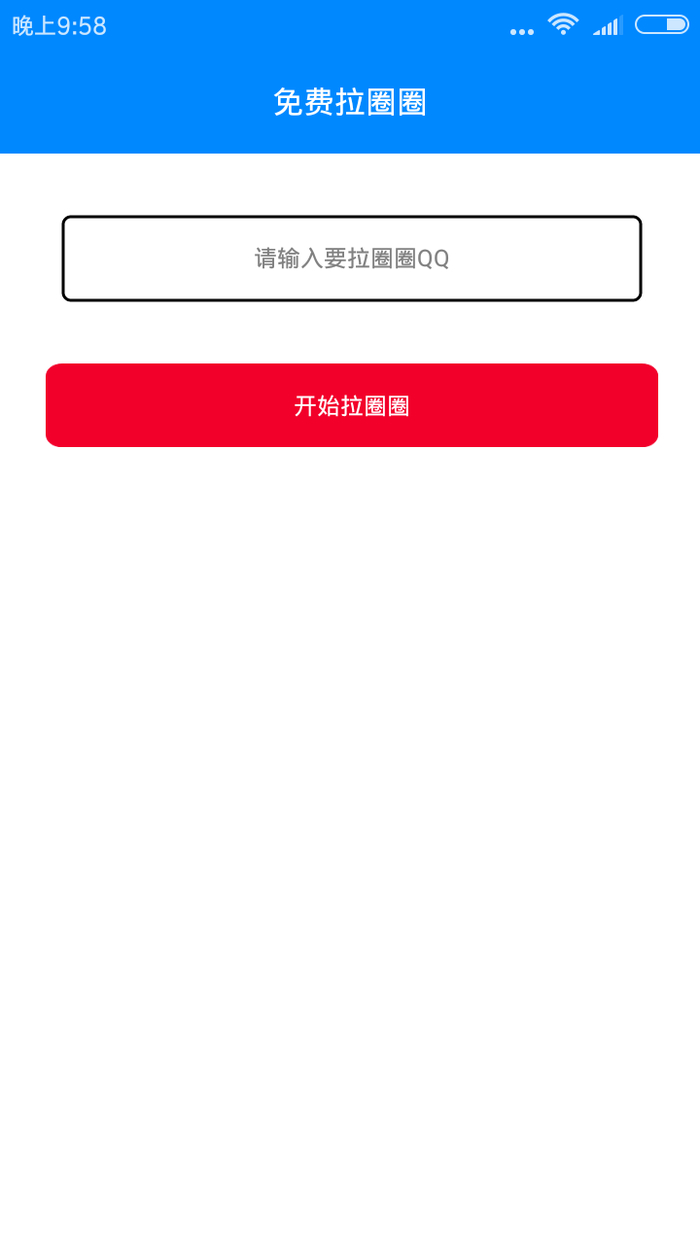

免费代刷名片赞的核心逻辑,通常要求用户提供社交账号的登录权限,部分平台甚至索要密码或绑定手机号。这种操作直接将账号暴露在未知风险中。正规社交平台如微信、钉钉等,均禁止第三方软件批量操作用户数据,而代刷平台为绕过风控,常通过“API接口滥用”或“模拟人工点击”技术实现批量点赞。但这类技术手段往往伴随恶意代码植入,用户账号可能在不知情下被绑定木马程序,导致聊天记录、联系人、支付信息等敏感数据被窃取。曾有案例显示,用户通过免费代刷平台授权后,不仅名片赞被刷量,其好友列表还被批量导出用于电信诈骗,这种“点赞引流+数据变现”的黑色产业链,让“免费”成为数据泄露的温床。

运营层面:虚假服务与信息滥用的双重陷阱

“免费代刷名片赞”的运营模式本质是流量骗局。多数平台以“免费”吸引用户下单,却在实际操作中设置隐形门槛:例如要求用户转发广告至朋友圈、邀请好友助力,或强制观看视频广告以“抵扣费用”。当用户完成这些任务后,平台可能仅提供少量虚假点赞(通过机器账号或虚拟号码实现),甚至直接消失。更严重的是,部分平台在收集用户信息后,会将联系方式出售给营销机构,导致用户陷入电话轰炸、垃圾信息骚扰的困境。社交平台的风控系统对异常点赞行为高度敏感,一旦被识别为“刷量”,轻则点赞数据被清零,重则账号被限制功能或永久封禁,用户不仅无法获得“免费”的名片赞,反而损失了社交账号的使用价值。

法律与规则层面:侵犯隐私与违反平台规则的灰色地带

从法律视角看,免费代刷名片赞涉及多重合规风险。首先,代刷平台通过技术手段批量操作用户数据,可能违反《网络安全法》中关于“非法获取、出售或非法向他人提供个人信息”的条款;其次,社交平台的服务协议明确禁止第三方软件干预用户数据,代刷行为属于违约操作,用户若因此被封号,难以通过法律途径维权。此外,部分代刷平台为降低成本,会使用“黑卡”(非实名手机号)注册虚拟账号进行点赞,这些账号本身可能涉及电信诈骗或网络赌博等违法犯罪活动,用户若 unknowingly 参与其中,可能面临法律连带风险。社交平台的数据安全机制日益完善,2023年某主流社交平台就封禁了超10万个涉及刷量的账号,其中近三成因用户主动授权第三方代刷导致,可见“免费”背后的法律代价远超想象。

用户心理与行业现状:被低估的社交焦虑与数据虚荣

免费代刷名片赞的泛滥,折射出当下社交生态中的数据焦虑。在职场社交场景中,名片赞数量被视为“人脉活跃度”的直观指标,部分用户为营造“受欢迎”的假象,选择铤而走险。然而,这种数据虚荣背后是对社交价值的误解:真正的社交影响力源于真实互动,而非虚假点赞。代刷行业正是利用了用户的焦虑心理,以“免费”为饵,将“点赞数据”商品化。据行业调研,超60%的代刷平台用户在首次尝试后会选择付费服务,形成“免费引流→付费解锁”的消费陷阱,而用户最终可能收获一堆无效数据与账号风险。

安全建议:远离“免费”陷阱,回归真实社交价值

面对“免费代刷名片赞下单安全吗”的疑问,答案显而易见:安全系数极低。用户应树立“数据安全高于一切”的意识,拒绝任何索要账号密码的“免费服务”。若需提升社交活跃度,可通过优化个人主页内容、参与社群互动、拓展线下人脉等合法途径实现。社交平台也应加强对异常数据的监测,通过AI识别虚假点赞行为,并向用户普及安全知识,共同抵制灰色产业链。在追求社交数据光鲜的同时,账号安全与个人信息才是不可逾越的底线——免费的名片赞或许能短暂点亮主页,但代价可能是整个社交生态的崩塌。