“免费刷5万说说赞”——这句充满诱惑的宣传语,频繁出现在各类社交群组和广告推送中,吸引着渴望快速提升社交存在感的用户。然而,在“免费”与“5万”这两个数字背后,隐藏的并非简单的数据增值,而是一套涉及技术漏洞、隐私窃取与平台规制的灰色产业链。这类服务的本质,是用即时满足的幻觉掩盖长期风险,用虚假的数字泡沫置换用户真实的社交资产。

在社交平台生态中,“说说赞”早已超越简单的互动符号,成为衡量内容影响力、个人吸引力甚至商业价值的隐形指标。无论是学生党希望说说获得更多关注以融入圈子,还是商家通过点赞数据营造产品热度,“点赞数”都承载着明确的社交与功利需求。尤其是当5万这个数字被量化为“爆款”门槛时,用户对快速获取流量的渴望极易被利用——毕竟,一条说说从0到5万赞的自然增长需要优质内容、精准传播与时间沉淀,而“免费刷赞”承诺的即时性,恰好击中了人性的痛点。

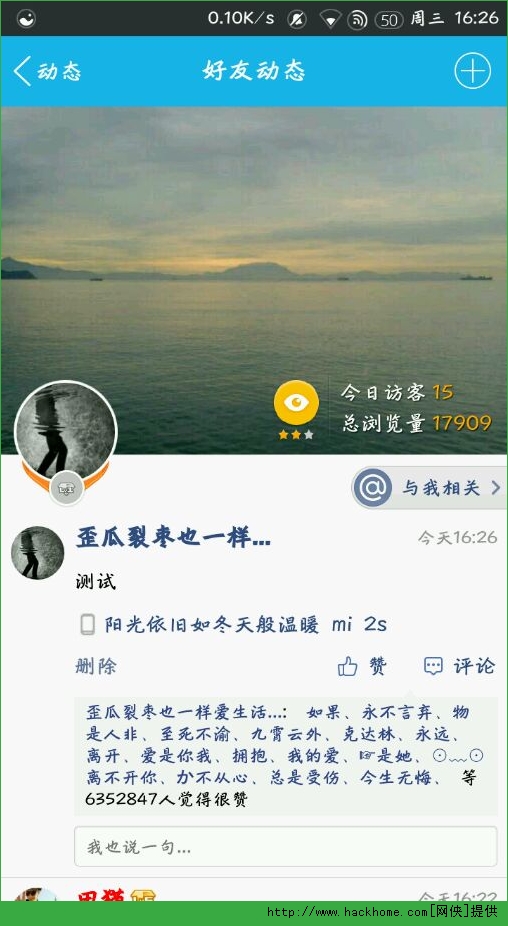

“免费”从来不是商业服务的常态,尤其在数据价值被高度量化今天,“免费刷5万说说赞”的运作逻辑必然存在隐性成本。其一,“任务置换”模式:平台要求用户先完成指定任务(如关注陌生账号、转发广告链接、下载注册APP),通过用户的流量贡献抵消“免费”成本,此类任务往往涉及隐私授权或数据泄露风险;其二,“账号质押”陷阱:用户需提供社交账号密码或绑定手机号,平台借此获取权限批量操作,后续可能盗用好友信息、发送垃圾广告,甚至转卖账号;其三,“虚假数据”生成:通过机器人群控或境外服务器模拟点赞行为,这些数据在平台算法检测下极易被识别为异常,不仅无法带来真实流量,还会触发账号风控机制。

用户追求“5万说说赞”的过程,本质是在用短期数据换取长期隐患。从账号安全层面看,提供密码等于将社交账户“钥匙”交给陌生人,可能面临好友列表被盗、财产损失(如绑定的支付工具)、身份冒用等风险;从平台规则层面看,微信、QQ等社交平台明确禁止第三方刷量行为,一旦被检测到异常点赞,轻则删除虚假数据、限制功能,重则永久封禁账号,用户多年的社交积累可能归零;从法律风险层面看,部分“刷赞”平台涉嫌违反《网络安全法》《数据安全法》,若其数据来源涉及非法获取公民个人信息,用户作为参与者可能承担连带责任。

5万虚假说说赞看似能带来“社交光环”,但与真实互动数据的价值天差地别。真实的点赞背后是用户的真实认可——可能是内容引发共鸣、情感连接或商业需求,这些用户可能转化为长期社交关系或消费转化;而虚假点赞仅是冰冷的数字,无法带来评论、转发等深度互动,在平台算法推荐中,高赞低互动的内容会被判定为质量低下,反而降低自然曝光。更关键的是,当用户发现“5万赞”下的评论区寥寥无几,这种数据与现实的割裂感,反而会削弱个人或品牌的可信度,陷入“数据越漂亮,信任越脆弱”的悖论。

随着平台反作弊技术的升级与用户数据意识的觉醒,“免费刷5万说说赞”的生存空间正在被急剧压缩。一方面,社交平台通过AI行为识别、设备指纹检测、用户画像分析等技术,能精准定位异常点赞行为,2023年某社交平台就曾封禁超10万个刷量账号;另一方面,年轻用户群体对“数据真实性”的要求越来越高,“买赞”行为逐渐被视为“过时的虚荣”,更多人开始关注内容本身的价值与真实社交关系的构建。此外,监管部门对数据造假的打击力度持续加大,“刷赞”产业链的上游技术提供与下游分发渠道面临更严格的法律约束。

与其在“免费刷5万说说赞”的陷阱中透支社交资产,不如回归社交的本质——用优质内容连接真实用户。一条真诚的日常分享、一次有价值的观点输出、一段温暖的情感互动,其积累的每一颗真实点赞,都是社交信任的基石。当数字不再成为衡量社交价值的唯一标尺,用户才能在虚拟社交中找到真实的归属感与长期价值。毕竟,社交的本质不是点赞的数量,而是连接的深度。