“免费刷QQ名片赞为何需要微信付钱?”这一问题,背后折射出虚拟社交服务中“免费”标签与实际盈利模式的深层博弈。在QQ作为国民级社交工具的生态里,名片赞数不仅是个人形象的量化指标,更承载着社交认同与价值感的需求。然而,当“免费刷赞”的广告在各大平台铺天盖地而来,用户点击后却往往被引导至微信支付页面,这种看似矛盾的操作,实则隐藏着服务提供方的成本逻辑、平台规则约束与用户心理机制的复杂交织。

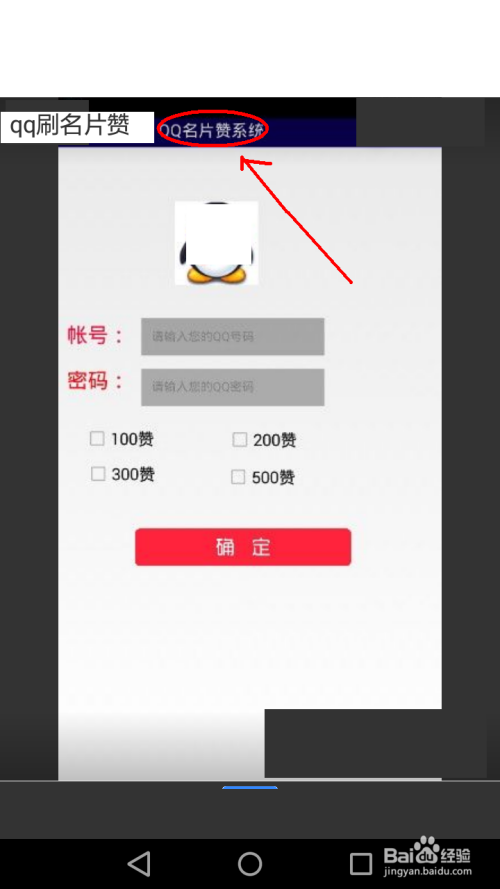

“免费”从来不是服务的终点,而是流量转化的起点。所谓“免费刷QQ名片赞”,本质上是服务方以“零成本”为诱饵吸引用户点击的营销策略。从技术层面看,刷赞服务并非无本之木:需要开发模拟真实用户点赞的脚本程序,应对QQ平台对异常行为的检测机制,投入服务器资源支撑大规模操作,甚至还需要专人维护账号池以规避封号风险。这些技术成本、人力成本与服务器成本,构成了服务的基础支出。若真正“免费”,服务方将无法生存,因此“免费”只是引流手段,当用户进入操作界面后,便会通过“小额付费解锁功能”“付费加速”“高级套餐”等设计实现转化。微信支付作为这一环节的支付渠道,并非偶然选择,而是基于生态便捷性与用户习惯的必然结果。

微信支付的普及性与接入优势,使其成为虚拟服务的“默认选项”。一方面,微信支付凭借其庞大的用户基数(超10亿月活)和极简的操作流程(指纹/面容支付、免密小额支付),降低了用户的支付门槛。对于刷赞服务这类小额高频交易,用户对微信支付的信任度远高于陌生平台或个人转账,支付转化率更高。另一方面,QQ与微信同属腾讯系生态,微信支付接口在技术对接上更为便捷,服务方无需额外开发适配多支付系统的成本,且能依托腾讯的支付安全保障体系,减少因支付纠纷带来的运营风险。相比之下,支付宝等第三方支付虽同样普及,但跨平台接入的技术成本与用户迁移成本,使得微信支付成为服务方的“最优解”。

平台规则与账号安全的博弈,进一步强化了微信支付的必要性。QQ对异常点赞行为有严格的监测机制,频繁的、来自同一IP的、无差别的点赞会被判定为“刷赞”,轻则警告,重则封禁账号。因此,专业刷赞服务需要通过“模拟真实用户行为”“分散IP地址”“随机时间间隔”等技术手段规避检测,这部分技术研发与维护成本不菲。服务方通过微信支付收取费用,本质上是在筛选“真实需求用户”——愿意付费的用户,往往对刷赞效果有更高期待,减少随意试用的恶意流量;同时,微信支付的实名制要求也能降低服务方的风险,避免被不法分子利用进行灰黑产交易。此外,付费行为本身能形成“用户沉没成本”:当用户为“免费刷赞”投入时间后,面对小额支付(如1元解锁10个赞),往往会因“已经投入成本”而选择支付,从而完成转化。

用户对“社交价值”的渴求与“免费心理”的叠加,为这种“免费+付费”模式提供了土壤。在QQ社交场景中,名片赞数被视为“受欢迎程度”的直接体现,尤其对年轻用户而言,高赞数能满足虚荣心、提升社交自信。这种价值感知使用户对“快速获取赞数”产生强烈需求,而“免费刷赞”广告恰好击中了“既想要效果又不想花钱”的心理。然而,当用户点击后发现需要支付,往往会陷入“小额支付换便利”的权衡:相比于手动邀请好友点赞的繁琐与不确定性,1-2元换取“一键刷赞”的即时满足,显得“性价比极高”。这种心理机制被服务方精准捕捉,通过“免费引流+小额转化”的模式,将用户的社交需求转化为实际收益。

从行业趋势看,“免费刷QQ名片赞为何需要微信付钱?”的现象,反映了虚拟服务交易中“透明化”与“合规化”的挑战。随着《网络安全法》《个人信息保护法》的实施,虚拟社交服务的监管日益严格,服务方需在“引流效果”与“合规运营”之间寻找平衡。微信支付的实名制与交易记录,为监管提供了可追溯的依据,客观上推动了行业的规范化——服务方需明确标注费用、保障用户隐私、避免虚假宣传,否则将面临腾讯平台的封禁与法律风险。对用户而言,这种模式也需理性看待:“免费”背后必有成本,过度依赖刷赞可能违反平台规则,导致账号异常;同时,小额支付虽便捷,但也需警惕信息泄露风险,选择正规渠道的服务。

归根结底,“免费刷QQ名片赞为何需要微信付钱?”并非简单的“免费陷阱”,而是虚拟社交服务生态中成本、技术与用户心理共同作用的结果。服务方通过“免费”标签降低用户决策门槛,以微信支付实现高效转化与风险控制,最终在满足用户社交需求的同时实现商业闭环。对用户而言,理解这一逻辑既能避免陷入“免费”误区,也能更理性地看待社交价值的本质——真正的社交认同,从来不是虚拟数字的堆砌,而是真实互动的沉淀。对行业而言,唯有在合规框架内优化服务体验,才能在“流量变现”与“用户价值”之间找到可持续发展的路径。